人と人との関係が認知症の人を支える(前編)

「認知症の人を地域で支える」とはどういうことなのか、私たちは認知症の人にとってどのように役立つことができるのか、考えます。

認知症の人が地域で暮らしていくために

ここまで見てきたように、認知症の人の暮らしを考えたとき、医師に限らず、地域の人々がその生活に思いを巡らせ、支えていくことが重要です。多くの場合、「地域」とはその人が認知症になる前から暮らしてきた場所であり、周囲には親交のある人々がいるはずです。そんな地域のコミュニティ(共同体)においては、誰かが認知症になって生活に不自由が出てきたら、その人ができるだけ苦労せずに生活できるよう、皆で支援しようとするのは自然なことでしょう。地域で働く医師が、自らもコミュニティの一員としてそこに参画しつつ、その営みを医療という側面から支えることができれば、認知症の人がより良い暮らしを送ることにつながるでしょう。

助け合いの役割を果たすコミュニティの重要性

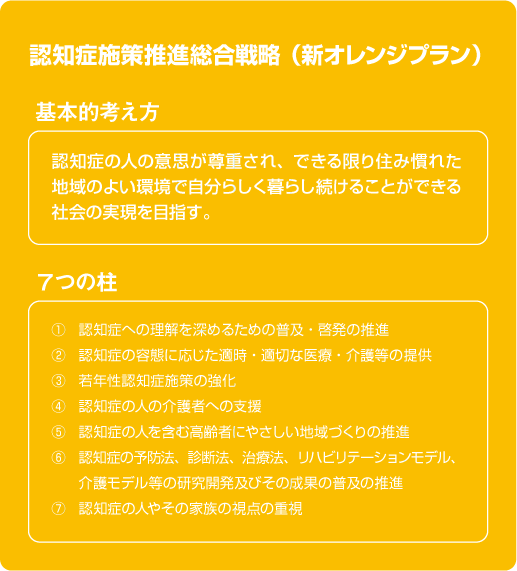

地域で暮らすことの重要性は、国の方針にも示されています。平成27年1月に厚生労働省が公表した認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)において、認知症の人ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる社会を実現することは重要であると示されているのです(表)。とはいえ、みなさんの中には、「地域で暮らしていく」とはどういうことなのか、あまりイメージが浮かばない人もいるかもしれません。特に都市部で暮らしている人は、地域住民の結びつきというのは、自分にとっては縁遠いもののように感じるのではないでしょうか。ここでは、「地域」という言葉について、改めて考えてみたいと思います。

みなさんの普段の生活には、周りの人と支え合っている部分が、多かれ少なかれあるはずです。例えば体調を崩したときには、家族に看病してもらったり、授業についていけなくならないよう、クラスの友人や部活の仲間に助けてもらったりすることがあるのではないでしょうか。そして、状況が変われば、自分が周りの人を手助けすることもあるでしょう。このように私たちは、時には自分では気付かないところでも、周囲と互いに助け合っているものです。

助け合いの関係は、かつては地理的近接を基盤に成り立っているのが一般的でした。しかし現代においては、人の所属する様々なコミュニティを、広い意味での「地域」と捉えてみてもいいのではないでしょうか。近所の人をはじめ、同じ学校の同窓生やサークルの仲間など、互いに助け合う関係が成り立ちうる相手は、人それぞれにいるはずです。もちろん、住み慣れた地域で暮らすことは、認知症の人の生活をより良いものにするでしょう。ただし、その人を支えるのは、必ずしも特定の地域における人間関係だけではありません。認知症の人が何らかのコミュニティに所属し、その中で仲間と互いに助け合う関係を築くことができれば、たった一人で生きていくよりも、より良く暮らすことができるでしょう。

人と人との関係が認知症の人を支える(後編)

「認知症の人に」から「認知症の人と」へ

認知症の人のより良い暮らしを考えたときに、地域をはじめとした様々なコミュニティの構成員同士が支え合うという考え方が重要であることを見てきました。また、8ページでお話を伺った木之下先生は、認知症の人の「これがしたい」という気持ちを尊重することが大事、と述べていました。認知症の人本人の「したい」を支えるために、周囲にいる人はどんな関わり方をすると良いのでしょうか。

木之下先生は、「認知症の人に対して、自分には何ができるか」ではなく、「認知症の人と一緒に、何をしようか」と考えることが大切だと言います。ここにあるのは、相手を「他人」として捉えるのではなく、共に何かに取り組む仲間として捉えようという考え方です。

木之下先生は、かつては診察室にやってきた認知症の人に、「今何がしたい?」と問いかけていました。しかしそうやって尋ねても、具体的な答えはあまり返ってきませんでした。そこで先生は、「これから何をしようか?」と尋ねるようにしてみたと言います。するとそこから会話が広がり、その人が何を考えているか、心の底では何がしたいと思っているのか、だんだんと知ることができるようになっていきました。

「その人のかけがえのなさ」というのは単独で存在するものではなく、人と人との関わり合いの中で生まれてくるものです。相手に他人として関わるのではなく、その人の中に一歩踏み込むことで、コミュニケーションが生まれ、人間性が表れてきます。

その役割を果たすのは、必ずしも医師でなくても構いません。認知症の人に対して、誰か「一緒に何する?」と問いかけてくれる人がいて、医師が医療という側面からそれを支えることができれば、どんな人でもいきいきとした、その人らしい生活を送れるのではないでしょうか。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:草場 鉄周先生

- Information:Autumn, 2015

- 特集:認知症があたりまえの時代

- 特集:目の前の人に向き合い、したいことを手助けする

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ①認知症の人と関わるチームの姿

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ②認知症の人の暮らしの実際

- 特集:ケース・スタディ 大分県由布市 認知症で困っている人に関わる

- 特集:人と人との関係が認知症の人を支える

- 特集:認知症と共生する社会へ 経済界・企業トップ×日本医師会役員対談

- 同世代のリアリティー:大学生のレンアイ事情 編

- チーム医療のパートナー:患者支援団体

- チーム医療のパートナー:患者家族

- 10年目のカルテ:放射線科 奥田 花江医師

- 10年目のカルテ:放射線科 永井 愛子医師

- 日本医師会の取り組み:医療事故調査制度の創設

- 日本医師会の取り組み:医師主導による医療機器開発への支援

- 医師の働き方を考える:離れた地で、ともに医師として働き続ける

- 医学教育の展望:「経験から学ぶ」環境で、学生を育てる

- Cytokine 集まれ、医学生!

- 大学紹介:千葉大学

- 大学紹介:東京慈恵会医科大学

- 大学紹介:島根大学

- 大学紹介:藤田保健衛生大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:岡田 直己×大沢 樹輝