ケース・スタディ 大分県由布市

認知症で困っている人に関わる(前編)

大分県由布市では、認知症になって困っている人やその家族を手助けするべく、かかりつけ医が中心となって様々な取り組みを行っています。

医療者の「困った」から始まった

大分県由布市には、認知症の人や家族を地域で支える仕組みを構築しようと活動している、「由布物忘れネットワーク」があります。今回は、ネットワークに参加する医師、佐藤愼二郎先生にお話を伺いました。

「実は私たちの活動は、認知症の人を目の前にしたとき、どうすればいいのかわからず困ったという経験から始まっています。当たり前にできたことができなくなって途方に暮れている認知症の人や、家族に認知症の症状が出てどうしたらいいのか困っている人たちを目の前にしたとき、医療者は何をしたら役に立てるのか、以前はわからなかったんです。そうやって困っている医療者が、とにかく現状を何とかしようと集まって、この活動が始まったんです。」

かかりつけ医が認知症を診る

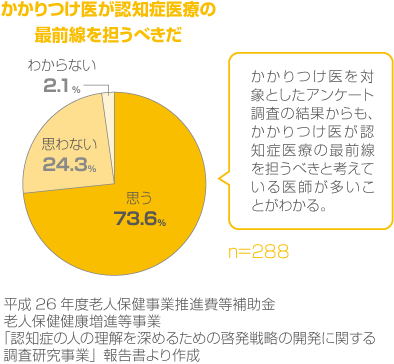

高齢化が進むに伴って、認知症の人の数はますます増えています。かつての由布では認知症の診察は専門医に任せるのが一般的で、大学病院に設置されたもの忘れ外来が、ひどいときには半年待ちという状況でした。この状況を克服しようと、地域のかかりつけ医が認知症を診られるようにしようという取り組みが始まりました。

「地域の開業医は、かつては認知症について苦手意識を持っていました。専門知識が必要な分野で、自分たちには難しいという思い込みがあったんです。でも、大学病院では地域の認知症の人全員を抱えきれないという状況で、もはや『専門外だから』と言って専門医に回してはいられないと感じるようになりました。そんななか、専門医の先生から『我々がしっかりとサポートするから、初期の認知症の人はかかりつけ医で診てもらえませんか』とお話があったんです。それで、まずその先生をお呼びして研究会を開くことになりました。」

研究会を行ううちに、それだけでは状況は改善できないことがわかってきました。認知症の人に関わるケアマネジャー(ケアマネ)が、かかりつけ医が認知症を診ようとしていることを知らず、依然として認知症の人を専門医のところに連れて行ってしまっていたのです。

「せっかく勉強しても、知ってもらえなければ意味がありません。そこで、地域のケアマネに呼びかけを行い、私たちの研究会に参加してもらうようにしました。自分たちの実践を介護の人たちに見てもらったことで、困ったらこの先生に聞けばいいんだな、と信頼を得られるようになりました。」

他職種との溝を埋める

認知症の診療のために他職種と連携する中で、新たな課題も浮上しました。例えば、ケアマネに研究会に参加してもらっても、医師同士の議論が始まってしまうと専門用語や略語が飛び交い、ケアマネは置いてきぼりになってしまいます。佐藤先生は、医師とケアマネとの間の医学的知識の溝を埋めるべく、工夫を始めました。

「医師の話している内容をケアマネさんにもわかってもらえるよう、地域の先生方にカンパを募って、ケアマネ向けの用語集を作ることになりました。後には専門用語だけでなく、薬の副作用や認知症が進行したときに起こることなど、知っておいてほしい情報を追加していきました。」

佐藤先生は、ケアマネに限らず、他職種にも認知症の基本的な知識を持ってもらうことが非常に重要だと考えています。

「基本的な医療知識を持つことで、ケアの質はすごく高まります。他職種に医師と同様のことをしてほしいと言うわけではありませんが、例えば徘徊一つを取っても、その裏には身体が痒いとか、便秘でお尻が痛いとか、人それぞれの理由があるんです。それを、ただ『徘徊するのでどうにかしてください』と言って医師に送るのではなく、『最近便通がないようなんです』とか『こんな皮膚症状があって、もしかしたら帯状疱疹ではありませんか』とか、知識に基づいて相談してもらうことで二人三脚が始まるんです。『先生に意見を言うなんておこがましい』と思わずに、『こういう症状があるんですが、こんな問題があるんじゃないですか?』と積極的に相談してもらえる関係を築くことが、医師にも求められています。」

ケース・スタディ 大分県由布市

認知症で困っている人に関わる(後編)

地域住民の巻き込み

さて、認知症の人やその家族が安心して生活するためには、医療・介護職だけでなく、地域の人々の協力が欠かせません。由布では、地域全体で認知症を支援する体制づくりに携わる「認知症コーディネーター」を育成し、地域包括支援センターと二人三脚で活動しています。

「地域のケアマネや看護師などに研修を受けてもらい、認知症コーディネーターとして認定します。その人たちには医療的知識もある程度身に付けてもらい、公民館で認知症について講演したり、徘徊模擬訓練を主導するなどして、地域住民が認知症の人のことを知り、支えていけるよう、リードしてもらっています。」

「困った」人たちを助けたい

佐藤先生の活動の原動力になっているのは、目の前の困った人を助けたいという強い思いだと言います。

「認知症を診るのに、道具は必要ありません。必要なのは、どうしてもこの人の役に立ちたい、という熱意だと思います。そして、私が認知症に熱意を持つようになったのは、目の前にいる人やその家族が、本当に助けを求めていたからなんです。そこに一生懸命働きかけて、何か少しでも状況を良くできれば、ご本人も希望を持てるようになり、ご家族にも涙を流して喜んでもらえる。その喜びようを見ていると、嬉しいと同時に、この人たちがどれだけ困っていたのかも思い知らされ、『私たちにはまだできることがある』という思いを新たにします。

ご本人や家族が困っていること・つまづいていることに関わり、少しでも前に進めた時に得られる大きな喜びとやりがいは、医者冥利に尽きると思っています。」

由布市高齢者等SOSネットワーク事業

認知症の人を支えるには、医療や介護だけの力では足りません。由布市では、徘徊する認知症の人を地域全体で見守ろうと、医療機関や介護施設に加え、行政・警察や消防団なども含めたネットワークを構築しようとしています。この日は立ち上げにあたっての会議が行われ、認知症の人の見守りに関して、それぞれが今どんな取り組みを行っているのか、どんな体制を築いていくべきなのか、話し合われました。

認知症カフェ

近年、全国各地で「認知症カフェ」が開かれています。認知症カフェとは、認知症の人やその家族が立ち寄れる場で、多くの場合、ボランティア団体などが主催しています。家族同士が介護の悩みを共有できるほか、認知症の人と市民の交流の場となるなど、様々な役割があります。写真は、由布市内の公民館で開かれた認知症カフェの様子です。看護学生など、医療系の学生もボランティアで参加しており、認知症に関する学びの場にもなっています。

佐藤 愼二郎先生

由布物忘れネットワーク所属

大分県由布市にある佐藤医院の院長。専門は消化器内科。由布物忘れネットワークに参加し、かかりつけ医が認知症を診られる体制づくりを推進してきた。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:草場 鉄周先生

- Information:Autumn, 2015

- 特集:認知症があたりまえの時代

- 特集:目の前の人に向き合い、したいことを手助けする

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ①認知症の人と関わるチームの姿

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ②認知症の人の暮らしの実際

- 特集:ケース・スタディ 大分県由布市 認知症で困っている人に関わる

- 特集:人と人との関係が認知症の人を支える

- 特集:認知症と共生する社会へ 経済界・企業トップ×日本医師会役員対談

- 同世代のリアリティー:大学生のレンアイ事情 編

- チーム医療のパートナー:患者支援団体

- チーム医療のパートナー:患者家族

- 10年目のカルテ:放射線科 奥田 花江医師

- 10年目のカルテ:放射線科 永井 愛子医師

- 日本医師会の取り組み:医療事故調査制度の創設

- 日本医師会の取り組み:医師主導による医療機器開発への支援

- 医師の働き方を考える:離れた地で、ともに医師として働き続ける

- 医学教育の展望:「経験から学ぶ」環境で、学生を育てる

- Cytokine 集まれ、医学生!

- 大学紹介:千葉大学

- 大学紹介:東京慈恵会医科大学

- 大学紹介:島根大学

- 大学紹介:藤田保健衛生大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:岡田 直己×大沢 樹輝