主治医とは違う立場から、広い視野で全身を診る

【放射線科】奥田 花江医師

(香川大学医学部附属病院)-(前編)

画像診断医とは?

――先生は、放射線科の中でもいわゆる「画像診断」を専門にしていらっしゃるんですね。

奥田(以下、奥):はい、放射線科は大きく診断と治療の2つの分野に分かれています。同じ医局で診断と治療を扱う大学もありますが、ここ香川大学では診断と治療それぞれの教室があり、私は放射線診断科に所属しています。とは言っても、私が入局した頃は同じグループだったので、私は治療部門も回ったことはあります。

――画像診断の魅力はどういうところにありますか?

奥::最近は内科や外科も専門がかなり細分化されて、一人の医師が診る範囲が狭く深くなってきていますよね。そういうなかで、画像診断は全身を診ることができるのが魅力です。

専門分化が進むなかで、私たちは主治医とは別の立場で、広い視野で全身を診る役割を担っていると考えています。分野の別なく全身を診るからこそ気付けることがあって、そこにはやりがいもあります。例えば内科の先生が原因不明の発熱に困っている時にも、PET検査を用いて全身を診ると、原因となる炎症がどこにあるのか、一目瞭然なことがあるんですよ。

――そんな放射線診断科に進むと決めたのはいつ頃でしたか?

奥:初期研修の2年目には入局を決めていました。放射線診断科は基本的には時間をかけていろいろなことを調べながら、じっくり考えるところが私に合っているのではと、学生の頃から感じていたんです。医師というと、患者さんを直接診る、そして瞬時の判断が求められるといったイメージがありましたが、凝り性の私にとって放射線診断科は、一人で画面の前で腰を据えて考えられるところが魅力的に映ったんです。

主治医とは違う立場から、広い視野で全身を診る

【放射線科】奥田 花江医師

(香川大学医学部附属病院)-(後編)

他科の医師との関係

――画像診断は、主治医からの依頼に沿って行うのですか?

奥:そうですね。例えば呼吸器内科の先生から胸部CTを読んで下さいとオーダーが来たとします。はっきりガンだとわかるときは、そう報告すれば主治医が生検などを行い、確定診断をつけます。難しい場合は「時系列の変化を確認するために、もう一回撮って下さい」とお願いしたり、画像診断医の中にも分野によって得意・不得意があるので、自分が苦手な分野については人に相談したりすることもあります。

――主治医の意図と、画像診断医の意図が合わないようなことはありませんか?

奥:そうですね…見たいものによって、適切な検査が異なるので、主治医からCTのオーダーがあったけれど、こちらからMRIを追加してほしいとお願いすることはあります。

画像で正しい判断ができるよう、最適な手段を選択する責任は、やはり画像診断医の私たちにあると思っています。「この検査を選んだのはどうしてですか? こういうやり方もありますよ」と、主治医に情報提供しながら決めていくようにしています。

――患者よりも、医師とコミュニケーションをとる場面が多いのでは?

奥:そうかもしれません。通常、医師とのコミュニケーションは、私たちが画像を読影してレポートを書き、主治医にカルテからそのレポートを確認していただくという形をとっています。しかし、緊急性の高い所見を見つけた場合には、急いで主治医に電話をして、直接お伝えすることもあります。

患者さんに直接ありがとうと言われる場面は少ないかもしれないけれど、医師にありがとうと言われることは多い仕事だと思います。それもやりがいになりますね。今後、もっと医師に頼られる存在になるためには、私たちも黙々と読影するだけじゃなく、もっと「こういう検査もできるんですよ」とアピールしていく必要があると思います。「これはどうしたらいいですか?」と主治医の先生が気軽に聞きに来てくださるような関係が築けたら、理想的だなと思っています。

将来性のある分野

――医学生に伝えたいメッセージはありますか?

奥: 放射線診断科は、とても可能性のある分野だということを伝えたいです。侵襲的な検査や手術の代わりになるような、新しい技術がいくつも出てきていますし、画像も、昔とは違って平面的ではなく立体的になってきています。

ちなみに私自身は現在、核医学に力を入れているのですが、核医学の分野でも検査だけではなく治療として使用できる技術が出てきています。他にも今後ますますバリエーションが増えて、やりがいのある仕事になっていくと思います。

――女性が働きやすい環境というのも魅力ではないでしょうか。

奥:そうですね。計画的に仕事ができて、時間の都合が比較的つきやすいので、子育てをしながらでもフルタイムで働きやすい職場だと思います。私の職場でも、約半数は女性です。ワークライフバランスを重視しながら働くことができることも魅力のひとつだと思います。

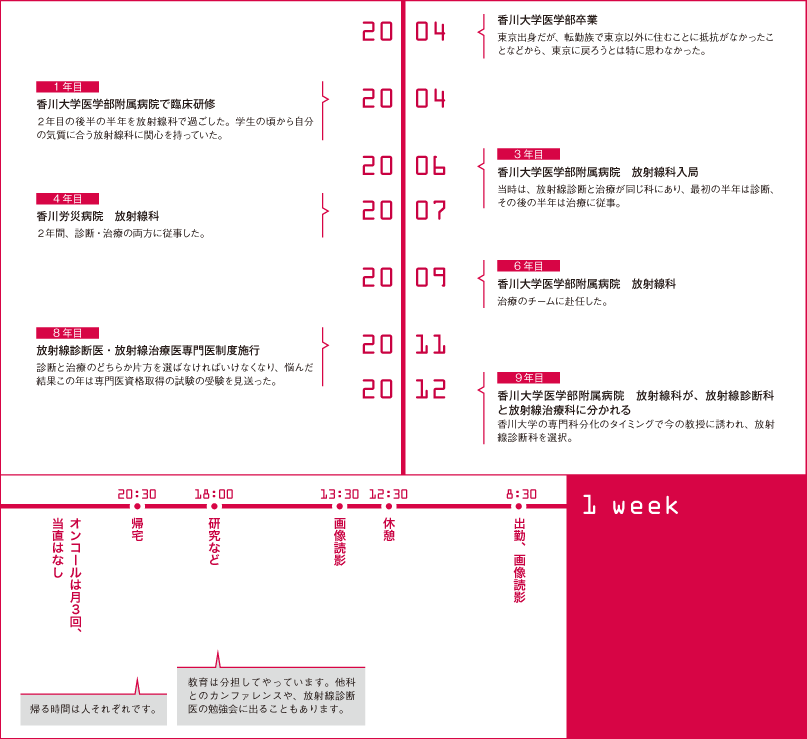

2004年 香川大学医学部卒業

2015年10月現在

香川大学医学部附属病院

放射線診断科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:草場 鉄周先生

- Information:Autumn, 2015

- 特集:認知症があたりまえの時代

- 特集:目の前の人に向き合い、したいことを手助けする

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ①認知症の人と関わるチームの姿

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ②認知症の人の暮らしの実際

- 特集:ケース・スタディ 大分県由布市 認知症で困っている人に関わる

- 特集:人と人との関係が認知症の人を支える

- 特集:認知症と共生する社会へ 経済界・企業トップ×日本医師会役員対談

- 同世代のリアリティー:大学生のレンアイ事情 編

- チーム医療のパートナー:患者支援団体

- チーム医療のパートナー:患者家族

- 10年目のカルテ:放射線科 奥田 花江医師

- 10年目のカルテ:放射線科 永井 愛子医師

- 日本医師会の取り組み:医療事故調査制度の創設

- 日本医師会の取り組み:医師主導による医療機器開発への支援

- 医師の働き方を考える:離れた地で、ともに医師として働き続ける

- 医学教育の展望:「経験から学ぶ」環境で、学生を育てる

- Cytokine 集まれ、医学生!

- 大学紹介:千葉大学

- 大学紹介:東京慈恵会医科大学

- 大学紹介:島根大学

- 大学紹介:藤田保健衛生大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:岡田 直己×大沢 樹輝