新しい技術が多い分野だから若手が活躍できる

【放射線科】永井 愛子医師

(福井県済生会病院)-(前編)

どの臓器にも関われる

――先生は、どうして放射線科を選んだのですか?

永井(以下、永):放射線科は、全身を診られるところが魅力的でした。放射線科が「全身を診る」イメージはないかもしれませんが、様々な科の医師からCTやMRIの読影や放射線治療について相談を受ける立場なので、どの臓器についても最低限のことは知っておかなければなりません。放射線という手段は決まっていますが、適用する部位は全身にわたるので、正常臓器はどうなっているか、画像を読んで判断する能力は必須です。「ジェネラルな知識を持ったスペシャリスト」という感じでしょうか。

また、とにかく手や身体を動かすというよりは、時間をかけてじっくり論理的に思考できるところも面白いと思いました。

――先生は、放射線科の中でも治療を専門にされています。

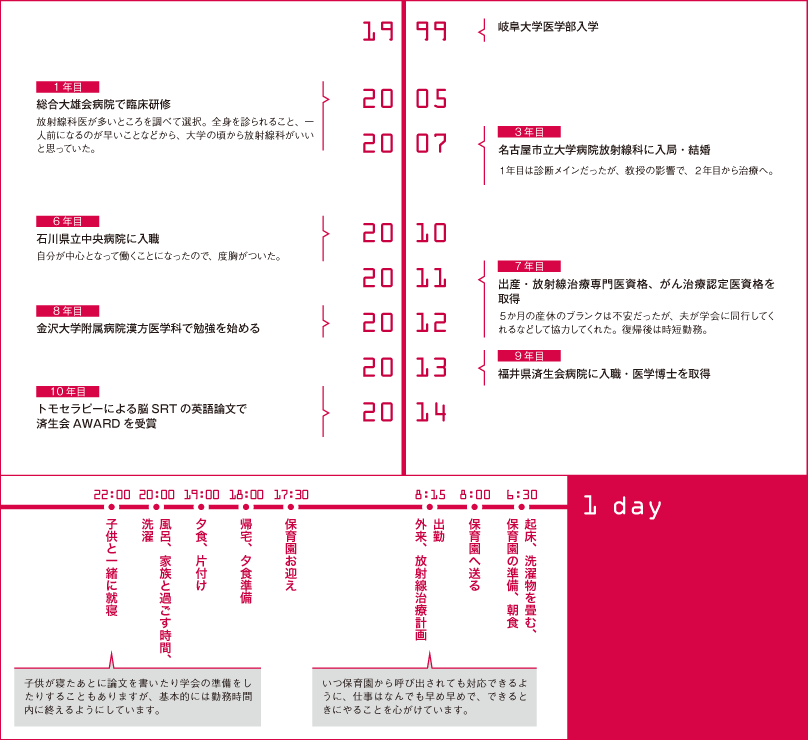

永:はい。臨床研修のときは診断か治療か迷っていたのですが、入局した頃、医局の教授が先進的な放射線治療を行っているのを見て、自分もそこに携わりたいと思うようになりました。次々に新しい技術や機械が出てくるので、若手でも論文を出しやすいですし、学会や研究発表も積極的に参加させてもらえる環境だったので、若いうちから活躍できると感じたのも決め手になりました。

新しい技術が多い分野だから若手が活躍できる

【放射線科】永井 愛子医師

(福井県済生会病院)-(後編)

放射線治療医の仕事

――放射線治療は、具体的にどんなことを行うのですか?

永:様々な診療科からコンサルトを受け、主にがんの放射線治療を行います。放射線治療医の仕事は、照射の回数・線量・治療範囲などの計画を立てることで、実際に照射を行うのは放射線技師さんです。治療計画を立てるときには、週に1回の診察と、CT・MRI・PETなどのデータをもとに、治療の目的や方針を決めます。患者さんの疾患や病期、全身状態、過去・現在の治療内容、今後の社会生活面などを考慮しながら、照射する部位や、使用する機械を選択します。

治療計画を立てた後はシミュレーションにより、計画通りの照射ができるかどうかを検証します。計画は1~2時間でできるものから、1週間ほどかかるものまで様々です。

照射後は、実際に患者さんと接した技師さんや看護師さんからフィードバックを受け、診察で効果と副作用を確認しながら治療を進めます。

――治療計画を立てられるようになるためには、どのような研鑽を積むのでしょうか?

永:治療に使う機械は多種多様ですが、まずは自分の病院にある機械を勉強して、日本放射線腫瘍学会が出している放射線治療計画ガイドラインに沿って計画を立てます。そうやって立てた計画を上級医に見ていただき、その繰り返しの中で徐々に技術を習得していきます。

――どのくらいのキャリアを積むと、一人前にできるという自信がついてきますか?

永:今でも自信があるとは言い切れませんが、6年目に石川県立中央病院に赴任になったとき、自分が中心となっていかなければならない状況になったので、そこで度胸がつきましたね。

――放射線治療分野の将来性はどうでしょうか?

永:放射線治療の専門医はまだ多くないので、若くても比較的責任あるポジションにつくこともありますよ。新しい技術がどんどん出てきますし、今後伸びていく分野だと思います。それに惹かれてか、医局にもどんどん若い医師が増えてきています。

また、新しい技術や機械があると、それを使う症例が集まってくるので研究もしやすいです。例えばこの病院には、正常組織を避けて患部にのみ放射線を照射できるトモセラピーという新しい機械が2台あるのですが、こんな環境は全国的にも非常に珍しいです。その分、症例が集まりやすいので、多くの経験を積むことができます。

今後のキャリア

――出産を経て、現在は子育てをしながら時短で働いていらっしゃるそうですね。

永:はい。子育ては時間が読めないですから、仕事はできるだけ早めにこなすようにしています。

時間が余った場合は、自身の研究や勉強に充てるほか、積極的に他の医師のお手伝いをするようにしています。この病院にきて3年目ですが、論文は2本出させていただきました。一緒に働いている医師たちと助けあいながら、自分のペースで仕事ができているなと感じます。

――今後はどのようなキャリアを考えていますか?

永:医師は異動が多く、実は不安定な要素も多い仕事だと思うんです。定住する場所も、50代ぐらいにならないと決められない。それでも、どこに行こうとも患者さんのために、臨床と、それに活かせる研究をやっていきたいなと思っています。

また、女性はロールモデルがいないとキャリアを描きにくいと言われますが、私は幸い、子育てをしながら国内外で活躍している先輩が身近にいますので、公私にわたり励みとなっています。

2005年 岐阜大学医学部卒業

2015年10月現在

福井県済生会病院 放射線治療センター

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:草場 鉄周先生

- Information:Autumn, 2015

- 特集:認知症があたりまえの時代

- 特集:目の前の人に向き合い、したいことを手助けする

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ①認知症の人と関わるチームの姿

- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ②認知症の人の暮らしの実際

- 特集:ケース・スタディ 大分県由布市 認知症で困っている人に関わる

- 特集:人と人との関係が認知症の人を支える

- 特集:認知症と共生する社会へ 経済界・企業トップ×日本医師会役員対談

- 同世代のリアリティー:大学生のレンアイ事情 編

- チーム医療のパートナー:患者支援団体

- チーム医療のパートナー:患者家族

- 10年目のカルテ:放射線科 奥田 花江医師

- 10年目のカルテ:放射線科 永井 愛子医師

- 日本医師会の取り組み:医療事故調査制度の創設

- 日本医師会の取り組み:医師主導による医療機器開発への支援

- 医師の働き方を考える:離れた地で、ともに医師として働き続ける

- 医学教育の展望:「経験から学ぶ」環境で、学生を育てる

- Cytokine 集まれ、医学生!

- 大学紹介:千葉大学

- 大学紹介:東京慈恵会医科大学

- 大学紹介:島根大学

- 大学紹介:藤田保健衛生大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:岡田 直己×大沢 樹輝