|

第1022号(平成16年4月5日) |

放射線診断による被ばく報道について

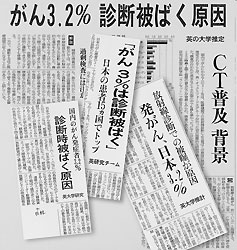

医療機関での放射線診断による被ばくに関する記事が,2月10日付の日刊紙(写真)に掲載された.その点について,日医広報委員会は,日本医学放射線学会と対応策を協議していたが,このたび,学会としてのコメントが寄せられたので全文掲載する.

“診断用X線による発がんリスク”の論文に関するコメント

社団法人 日本医学放射線学会

日本では診断用X線によってがんが3.2%(年間7,587件)増える可能性があるという論文(Amy Berrington de Gonzalez, Sarah Darby: Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries. Lancet 363: 345―351, 2004)がメディアでも報道されて注目を集めている.論文では,X線診断は大きな利益をもたらすこと,診断による被ばく量は通常少なく,個別の発がんのリスクはきわめて小さいことが最初に記されているが,診断用X線の被ばくによって,9種のがん(食道,胃,結腸,肝臓,肺,甲状腺,乳房,膀胱,白血病)など放射線で誘発され得るすべてのがんが,75歳までの期間に発生する確率を,英国と先進14か国について推定している. 日本では診断用X線によってがんが3.2%(年間7,587件)増える可能性があるという論文(Amy Berrington de Gonzalez, Sarah Darby: Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries. Lancet 363: 345―351, 2004)がメディアでも報道されて注目を集めている.論文では,X線診断は大きな利益をもたらすこと,診断による被ばく量は通常少なく,個別の発がんのリスクはきわめて小さいことが最初に記されているが,診断用X線の被ばくによって,9種のがん(食道,胃,結腸,肝臓,肺,甲状腺,乳房,膀胱,白血病)など放射線で誘発され得るすべてのがんが,75歳までの期間に発生する確率を,英国と先進14か国について推定している.

この論文の根拠は,公表されているX線診断の頻度,線量データ等を用い,英国の年齢別データ等に当てはめて計算した集団実効線量から,発がんのリスクを,放射線防護体系において採用されている,直線しきい値なし仮説に基づいて推定したものである.しかしながら,X線診断のように,10〜50mSv以下の低線量被ばくによる発がんの可能性,および発がん率の推定法には,いまだ定説がないことも事実である.

この論文が指摘した重要な点は,日本のX線検査数が世界でも飛び抜けて多いこと,日本のCT台数は,人口あたりの比較で他の14か国の平均の3.7倍も多いことである.また,日本の年間のCT総件数の統計が得られなかったとも述べているが,この点はまもなく明らかとなる(註1).日本では,CT装置の普及率が高いこと,および健康保険制度による医療機関受診の容易さが,検査数の増加をもたらしているのは事実であり,それだけに利益を受ける人々の数も多いと考えられるが,不必要な検査の増加は避けなければならない.

個々のX線検査のリスクはきわめて小さいが,検査を依頼する医師を含め,放射線診断に関わるすべての医師および医療従事者は,放射線が発がんのリスクを増やす可能性があることを正しく認識し,撮影の条件,範囲,回数などに留意し,可能な限り線量低減に努力すること,そしてX線検査を受ける個人に,より大きな利益がもたらされるよう,適切な診療を行うことが必要である(註2).これは特に小児や若年者の検査において重要である.

註1)西澤ら:CT検査件数およびCT検査による集団実効線量の推計.日本医放会誌 64巻3号,2004に国内の調査結果が掲載予定である.

註2)画像診断ガイドライン―2003(日本放射線科専門医会・医会,日本医学放射線学会編 www.jcr.or.jp)などが参考となる.

直線しきい値なし仮説とは,

少ない放射線量でも発がんの可能性があるという仮説.多くの研究にもかかわらず少ない放射線量による影響はよく分かっていないため,安全を重視してこのような仮説が採用されている.

|