|

第1121号(平成20年5月20日) |

49

細胞診断学の進歩

〈日本臨床細胞学会〉

人体の構成単位が細胞であることは,一六六五年にHookeによって示されたが,疾病の診断に応用されるようになったのは二十世紀に入ってからである.なかでも,一九四三年のPapanicolaouによる“膣細胞診による子宮がんの診断”の発表は細胞診断学の基礎をなすものであり,以来六十年間に細胞診断学は長足の進歩を遂げてきた.

婦人科領域において始まった細胞診も,現在では呼吸器,乳腺,消化器,泌尿器などの広い領域で応用され,子宮頸がん,肺がん,乳がんにおいては診断に必要不可欠な検査法となっている.細胞診の役割には,がんのスクリーニング,良性腫瘍の診断,炎症性疾患の診断,ホルモン細胞診,性染色質の決定等,多くのものがあるが,最大の役割はがんのスクリーニングであることは論をまたない.細胞診の六十年の歴史において,初期には診断が主たる目的であったが,免疫組織化学や分子生物学の導入によって細胞の機能を研究する時代になってきている(文献一).

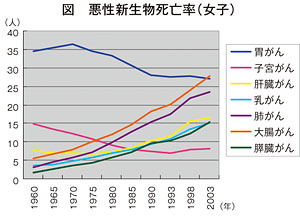

がんのスクリーニングにおいて最も大きな功績を挙げたのは子宮頸がんの分野であり,他領域では浸潤がんを発見する手段であるが,子宮頸がんにおいては異形成や上皮内がんなどの前がん病変をも検出しており,子宮がんの死亡率の低下に大きく貢献してきた(文献二,図).

一九六〇年の子宮がんの死亡率は,人口十万人当たり十五人であったが,検診の普及に伴い,一九九三年には七人と半減している.

がん検診は,すべてのがんに応用できるものではなく,いくつかの条件が必要である.すなわち,(一)頻度の高いがんであること,(二)段階的にがん化が進むことが分かっていること,(三)検査法が簡便かつ正確であること,(四)検診によって死亡率を低下させうること─等が必要であるが,多くのがん検診のなかで子宮頸がん検診のみが,これらの条件をすべて満たしている(文献三).

がん検診全体を眺めてみると,一九八三年の老人保健法の施行に伴い飛躍的に発展したが,がん検診予算の一般財源化,検診無用論の流布,介護保険法の成立等をきっかけとして,最近では低迷を続けている.特に問題となるのは受診率の低下であり,二〇〇七年に施行されたがん対策基本法に盛り込まれている五〇%の目標にはほど遠い状況である.がん対策基本法では,がんの登録,治療成績の報告,治療体制の整備などが要求されているが,この法律が有効に機能することこそ,がん検診,ひいては細胞診の再活性化につながる唯一の道であると考える.

【文献】

一, Weber, K. and Osborn, M. : Cytoskeleton:Definition, structure and gene regulation. Path Reth Pract 1982, 175: 128.

二, Handy, VH and Wieben, E:Detection of Cancer of the Cervix. Obstet Gynecol 1965, 25: 348-355.

三, 柏村正道,川越俊典,松浦祐介,土岐尚之:子宮頸癌の疫学.日本臨床2004, 62: 57-60.

(日本臨床細胞学会理事長 柏村正道)

|