|

第1138号(平成21年2月5日) |

55

自然界の刺激による「ヒト」生体の反応性を引き出す

〈日本温泉気候物理医学会〉

古来ヒトは,身体障害の治療と予防に人知の限りを尽くしてきた.昔は,自然界に存する諸々(もろもろ)の物理的・化学的作用を感知してこれを経験的に利用し,その能力は現代人の及ぶところではなかったと思われる.しかし,現代科学はそれらの普遍化を可能としてきた.

日本医学会には現在百五の分科会があるが,加盟順で当学会は十五番(アレルギー学会四十二番,リウマチ学会五十九番).医学会のなかで物理・化学的刺激の生体に及ぼす影響を対象分野としてきた.「温泉」は強く目に付く言葉で目立つものの,「気候医学」,「物理医学」が同等に主題である.

温泉の作用については,静水圧・浮力・温度・含有化学物質・放射能などについて研究が積み上げられてきた.エビデンスについては,湯治における温泉地効果や生活習慣効果を除いても二重盲検比較は難しいことが隘路(あいろ)である.しかし,強酸性で有名な草津温泉のアトピー性皮膚炎に対する効果が殺菌作用を含み,かつ単に酸性に由来するものではなく固有のMnによることが明らかになっている1.また,心循環系に対する低温サウナの有用性が臨床知見で明らかになった2.

物理的刺激に対する生体反応は,疾病によって変異してしまう.Raynaud症状を呈する膠原病患者の手関節から遠位を冷水に浸し,サーモグラフィーによって手指温変化を観察すると,負荷前には低温でない例にあってすら,健常手で見られる指尖温度高値,全指の均一性が破綻していることが示された3.

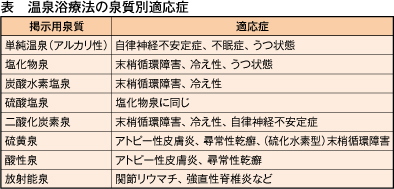

二〇〇四年に温泉地で入浴剤使用が発覚し社会問題になったこと,温泉の適応と禁忌についての基準が半世紀を経て再考を要することから,温泉を管轄する環境省からの依頼を受けて,エビデンスを洗い,見直しをすることとなった.この事業は今年度も継続中だが,上記のほか,炭酸水素塩泉の末梢血流障害に対する効果,単純泉,塩化物泉などのうつ状態に対する効果などには報告が多いことが再確認されている.

臨床医学の一使命は危険回避であるが,二〇〇八年総会では入浴関連事故を採り上げ,入浴関連死が年間数千人に及び,算定の仕方によっては交通事故死より多くなることが指摘された.一般に救急搬送全体では重症以上が七・九%であるのに比し,多くが家庭内溺水である水難事故では八三・九%が重症・重篤・死亡であることも示された.また,その死亡原因については明確にされてはおらず,剖検・死亡時画像診断などが望まれることも今後の重要な課題となっている.

【参考文献】

- 日本温泉気候物理医学会雑誌,62: 71-79, 1999.

- J Cardiol. 52:79-85, 2008.

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 71:5-9, 2008

(日本温泉気候物理医学会理事長・日本赤十字社医療センターリウマチセンター長 猪熊茂子)

|