|

第1153号(平成21年9月20日) |

59

動脈瘤に対するステントグラフト内挿術

〈日本血管外科学会〉

日本血管外科学会の最大のトピックは,市販の大動脈瘤ステントグラフトが,腹部が二〇〇七年,胸部が二〇〇八年に保険償還が認められ,国内で使用可能になったことである.このことにより,全身状態が悪かった症例にも適応が拡大され,侵襲の小さい医療が可能となった.

ステントグラフト治療の安全,確実な臨床導入のために,日本血管外科学会を中心に関連十学会構成の「ステントグラフト実施基準管理委員会」が設立された.実際にステントグラフトを行うためには,委員会の定める施設基準や実施医基準を満たしている施設や医師のみしか施行出来ない.そのおかげで,市販ステントグラフト導入以来,既に約六千例が安全に施行されている.

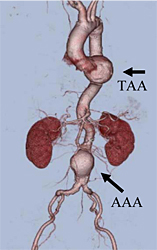

腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術をEVAR(Endovascular aneurysm repair),胸部大動脈瘤に対する治療をTEVAR(Thoracic endovascular aneurysm repair)という.ステント骨格を人工血管で被覆したステントグラフトを大腿動脈から挿入し,X線透視下に動脈瘤部の血管に留置する治療である.

図に当科でTEVARとEVARを一期的に行った症例の術前,術後の3D─CT像を示す.術前に認められた動脈瘤がステントグラフト留置後,消失している.

開腹や開胸を伴う従来の外科手術と異なり,鼠径部の小切開で治療を行うため,手術侵襲は少なく,術後の回復も早く,早期退院が可能である.腹部大動脈瘤の前向き比較試験で,術後四年間での動脈瘤関連死は外科手術よりもEVARの方が有意に低いことが証明されている(文献一).

また,ステントグラフトは動脈瘤の解剖学的特性によりその成績が影響されるため,IFU(Instruction For Use)に準拠することが使用の条件となっている.特有な合併症として,エンドリーク(動脈瘤内に血流が残ること),ステントグラフトの移動などが数%にみられ,造影CTなどの定期検査が必要である.

食生活の欧米化,並びに高齢社会を迎え動脈瘤症例は増加している.今後,分枝付きグラフトや開窓型ステントなどのdeviseの改良で,今まで解剖学的にステントグラフトの適応にならなかった症例にも適応の拡大が期待される.

| 図 |

| 術前 |

|

ステントグラフト後 |

|

|

|

【参考文献】

一, Lancet 365: 2179, 2005.

(名古屋大学大学院血管外科教授 古森公浩)

|