|

第1292号(平成27年7月5日) |

羽鳥常任理事に聞く

医師主導の医療機器の開発を目指し開発・事業化支援事業をスタート

今号では,羽鳥裕常任理事に日医が本年6月から開始した「医師主導による医療機器の開発・事業化支援事業」について,事業を開始した背景とその内容を説明してもらった.

Q 事業を開始することになった背景にはどのようなことがあるのですか Q 事業を開始することになった背景にはどのようなことがあるのですか

A 近年,日本の医療機器市場の規模はアメリカに次ぐ第二位で,約二兆七千億円の市場規模となっていますが,そのうち海外からの輸入は一兆三千億円と,約四八%を占めています.また,日本からの医療機器の輸出金額は五千三百五億円で,輸入金額の半分にも満たず,長く輸入超過の状態が続いています.

そのため,医療機器については,その多くが高コストの海外製品を使用せざるを得ず,そのことが,ある意味で日本の医療費を押し上げてきたとも言えます.

日医では,かねてより,社会保障費関連の問題点として,医療機器における内外価格差や輸入超過を指摘し,「モノ代」としての適正な評価を求めてきました.そのような中で,この問題の解決策を,横倉義武会長を中心に執行部内で考えていた際に,今村聡副会長の紹介により,医療機器の開発支援を行っている(株)日本医療機器開発機構を設立された先生と意見交換をする機会を得て,日本の医師主導による医療機器の開発の重要性を改めて実感したことが,今回の事業を具体化するきっかけとなりました.

現在,わが国では,全国的な規模での医療機器の開発支援として,経済産業省の「医療機器開発支援ネットワーク」を引き継ぐ形で,日本医療研究開発機構(以下,AMED)が立ち上がっています.

ただ,この支援は,「ものづくりメーカー」が主体となって開発を主導していく仕組みとなっていますので,医師に対しては開発の過程で,使い勝手や評価,臨床試験や治験に協力することが求められてきました.

しかし,医療機器は,医療現場の医師のニーズに基づくアイデアから生まれることが多く,日常的に医療機器を使用している多くの臨床医が積極的にそのアイデアを出し,「ものづくりメーカー」を主導していくことができれば,これまで以上に,国民に,より質の高い,多くの治療技術を提供することができますし,若い医師や勤務医の更なるやる気を引き出すインセンティブにつなげることができるのではないかと考えました.

そのため,日医が広く臨床医に対して,そのアイデアの実現を支援する受け皿としての窓口を設置することにしたのです.これによって,治療技術の向上に直接的に貢献することもできますし,勤務医に対しては医師会への加入を促すツールにもすることができるのではないかと思っています.

また,支援する案件が増えていくことで,今後,国産の医療機器市場を拡大させ,海外への輸出も拡大することができれば,国内販売価格が軽減されることも期待できますし,長い目でみれば,医療費のうちの「モノ代」の軽減にもつなげることができると考えています.

Q 事業の具体的な内容,アイデアの登録方法等を教えて下さい

A まず,支援の対象となる医療機器の範囲ですが,医療機器にはメスやピンセット等の鋼製小物から,カテーテルやペースメーカー等の治療に用いる器具や機器,MRI等の診断用機器に至るまで,非常に幅広い器具や機械があります.

また,平成二十五年には薬事法の一部改正があり,新たに「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)として,診断に影響を与えるようなソフトやプログラムが,「単体プログラム」として,医療機器とされました.

また,医療機器製品には,(1)臨床現場での実際の使用を通じて実用化されること(2)絶えず改良・改善が行われ,一製品当たりの寿命が短いこと(3)有効性や安全性は,医師等の技能による部分が大きく,かつ,臨床現場では少量多品目が使用されている─など,いくつかの特性があります.

そのため,今回の事業の支援の対象となる医療機器は,「単体プログラム」を含む,全ての医療機器としています.

次に,日医が具体的に行う医師に対する支援業務ですが,(1)医師のアイデアを募集・登録し,その案件の目利きを行う業務(2)登録された案件をAMEDに橋渡しする業務(3)医師に対する相談業務(4)専門的知識を有する事業者に橋渡しする業務─の四つとなります.

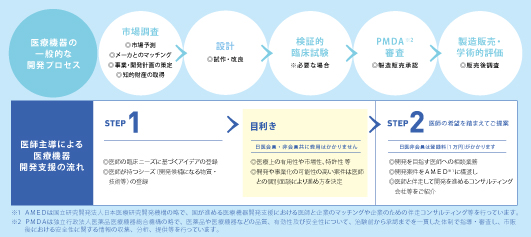

支援の流れについてですが,図に示しましたように,一般的な医療機器開発のプロセスでは,市場調査から始まり,製造販売まで,いくつかの段階があります.

日医の支援業務としての「ステップ1」では,医療上の有用性や市場性,特許性等を判断し,医師のアイデアやシーズの目利きを行います.目利きの結果は一週間程度で通知させて頂きます.

この目利き部分で,開発や事業化の可能性が高いと判断されましたら,個別面談等を踏まえて,「ステップ2」に進んでいきます.ここまでは,日医の会員・非会員を問わず,無償で実施します.

次に,「ステップ2」では,医師の希望する進め方で,設計や臨床試験などの段階に進んで頂くことになり,具体的には,AMEDへの橋渡しや相談業務,コンサルティング会社の紹介などが行われることになります.

「ステップ2」では,日医非会員に対しては,登録料として「一万円」を頂くことにしました.

これらの「目利き業務」や「相談業務」については,専門的知識と実績が必要ですので,(株)日本医療機器開発機構に委託して,これらの業務を行って頂くことにしました.

先生方によるアイデアの登録方法ですが,ホームページ上から直接登録して頂く「web登録」「FAX登録」「メールによる登録」の三つの方法を用意しています.

「web登録」(http://jmamdc.med.or.jp/)では,まず先生ご自身のIDとパスワードを登録して頂き,具体的なアイデアの概要を書き込んで頂きます.最後に先生のプロフィールを入力して頂き登録が完了します.いずれは,日本医師会電子認証センターが発行している「医師資格証」によるプロフィールの登録が可能となります.

開発した医療機器の特許権行使に懸念をもたれる方もおられると思いますが,二〇〇四年十一月の「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会(井村裕夫会長)」において,特許保護に伴う医療への影響について検討されておりますので,これを踏まえて参りますし,世界医師会「ヘルシンキ宣言」を順守して事業を進めて参ります.「モノの発明」において,発明したことの明示とロイヤリティーなどの対価や,医師のアイデアに基づく「特許権」は医師に帰属すべきという考え方と,医師は特許を施業とすべきでないという考え方があります.そのような中で,わが国ではこれまで,医師のアイデアが医療機器メーカーの特許収益とされてきた面がありました.そのため今回の事業をきっかけとして,アイデアを出された医師による適正な「特許権」の行使を前提として,特許による収益を更なる研究・開発や将来の医療の発展に活用していく仕組みについても考えていきたいと思います.

登録内容の中には機密性の高い情報も含まれるため,先生方の中には情報漏えいを懸念される方もおられるでしょうが,その点につきましては万全の体制を敷いておりますので,ご安心頂ければと思います.

Q 今後のスケジュールは

A 今年は,日医が開始した支援業務の内容を広く知って頂けるよう,さまざまな広報活動を行っていく予定です.

会員の先生方への広報はもちろんですが,日本医学会にもご協力を頂き,各学会の先生方へも支援業務の存在を知って頂けるように努めていきます.

また,広報活動の一環として,日医会館で医師向けのセミナーも開催する予定です.開発実績のある先生の事例紹介を中心に,工学関係の先生や医療機器メーカーの開発担当者による講演など,先生方に興味を持って頂けるようなセミナーにしたいと思っていますし,そのテーマにつきましても,できるだけ,各医師会や各医学会などとも連携しながら選定していきたいと考えています.

更に,各都道府県においても,医工連携の会などを開催しておられると思いますので,その際にも説明に伺いたいと思います.

今年度,医師から登録されるアイデア数は,およそ三百件程度を見込んでいます(既に数件の有望なアイデアを登録頂いています).そのため,これから年末にかけて数件から数十件のアイデアを具体的に支援していくことになり,AMED等との連携をしっかりと図っていきたいと思います.

更に,来年度からは,各医師会の会員,行政,医療機器メーカーや他業種の機器メーカーが一堂に会して開発から販路までの議論や検討が行えるような,地方セミナーの開催に力を入れたいと考えています.

Q 最後に会員の先生方へ一言お願いします

A 先生方の中には,医療機器に関して開発アイデアを持ちながらも,日常診療に忙殺されてしまい,開発や事業化に至らなかったという方もいらっしゃるでしょうし,電子機器メーカーや画像メーカーの方々とお話しするまでに至ったとしても,何らかの理由によって暗礁に乗り上げてしまったというような方もいらっしゃると思います.

今回の事業は,そのような場合もお手伝いできるでしょうし,電子通信機器,タブレットなどを用いての「診断」や「患者の状態をモニターすること」なども医療機器として開発対象になりますので,先生方に対して大いに役立つ支援になると確信しております.

また,日医は公益社団法人であることから,本事業によって利益を得ようとする意図はなく,あくまでも目利き,開発・事業化へのお手伝いをしたいという思いから事業を始めているのだということもご理解頂ければと思います.

会員の先生方には,本支援事業の意義を,ぜひご理解頂きたいと思いますし,多くの先生方に,「日頃感じている医療機器を改善するアイデア」「今まで思いつかなかったようなアイデア」「こんなものがあれば便利だなと思うようなアイデア」がございましたら,積極的にご登録を頂ければ幸いです.

クリックすると拡大します。

|

今回のインタビューのポイント

- 「医師主導による医療機器の開発・事業化支援事業」をうまく運営することができれば,日本の医療費を押し上げてきた要因の一つである「モノ代」の軽減にもつなげることができる.

- 登録内容の中には機密性の高い情報も含まれているため,情報漏えいが起きることのないよう万全の体制を敷いている.

- 本事業によって利益を得ようとする意図はなく,あくまでも目利き,開発・事業化へのお手伝いをしたいという思いから事業を始めており,ぜひ,先生方のアイデアをご登録頂きたい.

|

|