グローバルに活躍する若手医師たち(前編)

日本医師会の若手医師支援

JMA-JDNとは

Junior Doctors Network(JDN)は、2011年4月の世界医師会(WMA)理事会で若手医師の国際的組織として承認されました。JDNは、世界中の若手医師が情報や経験を共有し、未来の医療を考えて行動するための画期的なプラットフォームです。日本医師会(JMA)は2012年10月に国際保健検討委員会の下にJMA-JDNを立ち上げました。これまで若手医師の集まりは学会や医局、地域、NGOなどの枠組みの中でつくられてきました。JMA-JDNは、多様な若手医師がそれらの枠組みを超えて、公衆衛生や医療分野において自由に自分たちのアイデアを議論し行動できる場を提供したいと考えています。関心のある方は検索サイトやFacebookで「JMA-JDN」と検索してみてください。

今回は、JMA-JDNの若手医師より、福岡県医学会総会ランチョンセミナーでの講演と、勤務医交流会でのワークショップの報告を寄せてもらいました。

英国留学から学んだ日本医療の温かさ

~福岡県医学会総会ランチョンセミナーでの講演~

千葉市立青葉病院 産婦人科医長 NPO法人親子の未来を支える会

一般社団法人FMF Japan 代表 JMA-JDN役員(国際) 林 伸彦

福岡県医学会総会におけるランチョンセミナーにて、「行動する若手医師に聞く」というテーマで発表させていただきました。2015年から2018年にかけて英国へ留学していた経験をもとに、英国での公的保険制度、人工知能ドクター(Babylon Health)、胎児科診療について紹介させていただきました。

福岡県医学会総会におけるランチョンセミナーにて、「行動する若手医師に聞く」というテーマで発表させていただきました。2015年から2018年にかけて英国へ留学していた経験をもとに、英国での公的保険制度、人工知能ドクター(Babylon Health)、胎児科診療について紹介させていただきました。

イギリス公的医療機関(NHS)は、税収などの一般財源によって賄われているため、利用者の経済的な支払い能力にかかわらず利用可能であり、原則無料で提供されています。無料ゆえに患者数は多く、受診までの時間が延びたり、必要最低限の医療しか受けられないという課題があります。この課題の解決の糸口になればと始まったのが「Babylon Health」という仕組みです。

Babylon Healthは、スマートフォンやパソコンから利用でき、AI問診により、罹患している可能性の高い疾患を挙げたり、医療機関受診予約やオンライン診療へとつなぐことができます。これにより、医療機関への不要なアクセスが減ると予測されていたようですが、実際には医療へのアクセスが気軽になり、常にオンライン診療への対応に追われるというデメリットも生じたようです。また、対面診療の方が良いという声も多く、オンライン診療の限界や、対面診療の重要性などが改めて評価されています。

また、「行動する若手医師に聞く」という講演テーマでしたので、一般臨床以外に行っている活動についてもお話しいたしました。JMA-JDNとして参加した世界医師会総会での経験や、5年前に設立したNPO法人での活動(医療的ケア児の就学支援や、患者家族会と連携したオンラインピアサポートなど)について触れました。

今回、医師会が主導するプログラムとのことで大変興味を持って参加いたしました。このように、年代や診療科の枠を越えて交流する機会はなかなかなく、貴重な経験となりました。日常の診療のなかでも、もちろん患者に対しての最善の医療の提供を目指して切磋琢磨するのですが、こうして一歩広い視野を持って医療について考える機会があることが、若手にとって大変有意義であると感じました。昨年帰国し、日本で臨床をさせていただくなかで、日本の医療の丁寧さや温かみなどを痛感しており、新しい技術を利用しつつも日本の良さを活かせる医療は何か、改めて考えていきたいと思います。

2015~2018年英国留学。

message

国際学会に行くと、日本ではなかなか声をかけることのできない先生に覚えてもらえます!

※先生方の所属は、寄稿当時のものです。

グローバルに活躍する若手医師たち(後編)

病院勤務のこれまでとこれから

~勤務医交流会にてワークショップを開催~

東邦大学大学院 医学研究科社会医学講座 平田 幸輝

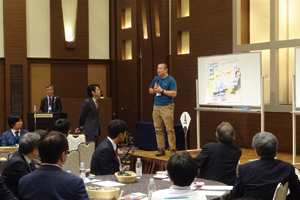

10月17日に開催された令和元年度勤務医交流会(主催:山形県医師会)において、JMA-JDNがワークショップの企画・運営を行いました。

10月17日に開催された令和元年度勤務医交流会(主催:山形県医師会)において、JMA-JDNがワークショップの企画・運営を行いました。

本交流会は、勤務医の先生方に様々な課題について自由闊達に議論していただく場として、各都道府県医師会の持ち回りで開かれているものです。

当日は、医学生からベテランまで70人程度の先生方のご参加の下、「専門医取得後のサブスペシャル専門医取得や学位取得」「現在勤務中の病院で勤務医をいつまで続けたいか」「時間外勤務上限年1,860時間をどう考えるか」の3テーマについて、小グループディスカッションを主体に熱論が交わされました。

例えば、「専門医取得後のサブスペシャル専門医取得や学位取得」の議論では、上級医・ベテラン医師は学位(博士号)の取得を勧めるものの、若手医師は専門医を重視する傾向が強い、という構図が浮き彫りになりました。

学位取得について、医師が研究するという意識が定着していない、キャリア形成の期間が長くなる、無給医のイメージがある、といった指摘がなされる一方、研究活動や留学によって知識・考え方を習得することの重要性を強調する声もありました。

サブスペシャルティ領域に対する探究が結果的に学位につながる、という意見もありました。

ディスカッションの後は、ファシリテーターの先生方による発表と意見交換の時間が用意され、日本医師会の今村聡副会長、城守国斗常任理事から、総括的なコメントを頂戴しました。

学生の皆さんや若手の先生方にとっては、病院運営や政策決定に関わるような大先輩と直接対話する貴重な体験となり、ベテランの先生方にとっても、若手の生の声を聴く良い機会となったと思います。

最後になりましたが、山形県医師会、並びにファシリテーターとして全国からお越しいただいた先生方に、心より感謝申し上げます。

2016年東邦大学医学部卒、臨床研修終了後は公衆衛生の道へ進む。海外人材の育成等に奮闘中。

message

医療を取り巻く環境は大きく変化しています。たくさん本を読んで、たくさん経験をしてください。それがあなた自身を助ける力になります。

information

JMA-JDNのメーリングリストに参加しよう!

メーリングリストには、日本医師会WEBサイトにある、JMA-JDNのページから登録することができます。研修医・若手医師だけでなく、医学生の皆さんも大歓迎です。

Facebookページでも情報を発信しています。「フォロー」や「いいね」をよろしくお願いします!

※先生方の所属は、寄稿当時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:柳沢 正史先生

- Information:Spring, 2020

- 特集:「お産」を取り巻く医療と保健

- 特集:「産みたい人が産みたいときに産み、育てる」ための支援

- 特集:妊娠から分娩までの流れ

- 特集:分娩の流れと様々な対応

- 特集:産後の母子のフォローアップ

- 特集:おわりに~周産期医療体制のこれから~

- 同世代のリアリティー:新聞記者 編

- チーム医療のパートナー:看護師(認知症看護)

- 地域医療ルポ:広島県豊田郡大崎上島町|ときや内科 釈舎 龍三先生

- レジデントロード:防衛医科大学校 西井 慎先生

- レジデントロード:自治医科大学 増田 卓哉先生

- レジデントロード:産業医科大学 田渕 翔大先生

- 医師の働き方を考える:これからの医師に求められるのは、人の話を聴く心構え

- 日本医師会の取り組み:介護保険制度の今後と医師の役割

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:名古屋大学「地域における専門職連携教育 つるまい・名城IPE」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 医学生の交流ひろば:4

- FACE to FACE:Sopak Supakul ソパック・スパグン(パック)× 後藤 郁子