勤務医のページ

1.大学病院を取り巻く環境

大学病院は診療、研究、卒前・卒後教育、イノベーションなど多くの機能を求められるが、一方で厳しい病院経営を背景とした診療負荷増大のため、大学病院の使命でもある研究・教育に対する時間の捻出が困難になっている。

2.医師の働き方改革

このような状況下で、2024年4月から医師の時間外労働規制がスタートした。当院では2018年から医師の働き方改革に着手した。病院長の下に担当副病院長を責任者とする働き方改革事務局を設置し、病院長補佐、事務職員を配置した。

各診療科からは一定の決定権や若手への指導力がある准教授や講師クラスの医師を「労務管理担当マネージャー」として任命し、病院長も出席して行われる隔月のオンラインミーティングで病院の方針と現場の声が双方向に反映される体制を構築した。その下にタスクシフト・シェアを進める多職種からなるワーキンググループ、夜間・休日勤務体制の構築、労働時間短縮、育児・介護の課題など、働く環境を議論するワーキンググループを設けて取り組みを進めた。また、全教職員への働き方改革に関するe-learningなども行い、働き方改革への理解と意識付けを教職員全体に広げていった。

3.デジタル技術の導入

働き方改革を進める上で業務の効率化は必須である。チーム制やオンコール制の導入などの制度的な改革に加えて、デジタル技術の導入は有用な手段である。

当院は2018年に内閣府のAIホスピタルプロジェクトのモデル病院に指定されたことを機に、AIやICTの技術を病院に導入してきた。医師や職員の働き方改革に資するものとして、試行中のものも含めると、AI問診、生成AIによる退院サマリー作成、リモート電子カルテ、チャット型コミュニケーションツール、病床管理システム、搬送用ロボット、手術や麻酔などの説明動画配信などがあり、更に、ベンチャー企業と共同で勤務計画作成と勤務間インターバル・代償休息管理に対応した新しい勤務管理システムの開発も進めている。

4.働き方改革の実績と課題

2024年度はB/連携B水準対象者122名中、時間外労働時間960時間超は14名(最長1292時間、A水準対象者884名中0名)であり、2021年度の61名と比較して大幅な減少であった。その間、1日平均入院患者数は777名から844名、同外来患者数は3088名から3194名に増加していることから、診療活動を停滞させることなく働き方改革が進んでいると考えられる。

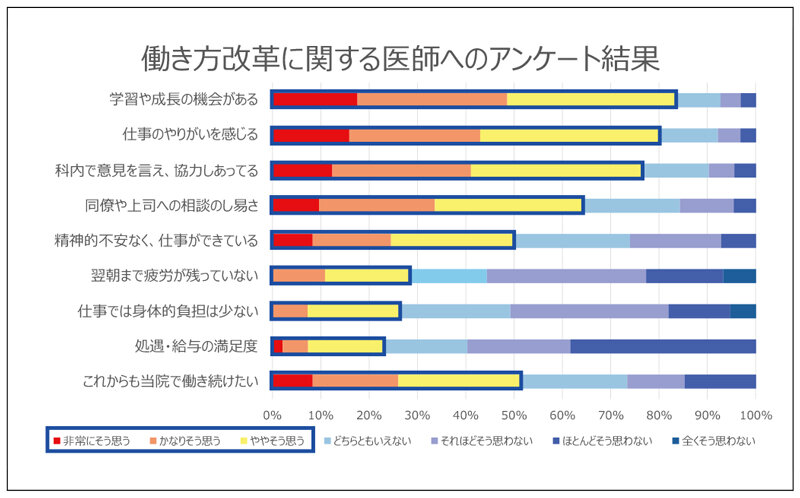

一方で、2024年度に行った医師の働き方改革に関するアンケート調査(図)では、肯定的回答は「学習・成長の機会」「仕事のやりがい」「科内での意思疏通・協力」「同僚、上司への相談のし易さ」などで70%前後と良好であったが、「疲労」「身体的負担」などは30%未満であり、特に「処遇や給与への満足度」は22%と低い結果であった。最終的に当院で働き続けたい医師は全体の51%にとどまり、労務環境を更に改善していく必要性があることが明らかとなった。

5.エンゲージメント向上に向けて

医師の働き方改革の目的は労働時間短縮そのものにあるのではなく、短縮により「十分な休息で疲労を回復し、健康的に働ける」「自己研鑽(けんさん)に十分な時間を取り、医師として成長する」「研究・教育にも十分に力を注げる」「エンゲージメントを向上させる」などが最終的に目指すところになる。

エンゲージメントを高めるために、制度や環境などのハード面の整備と、心理的、人的サポートからなるソフト面の整備がある。ハード面では働きやすい環境、柔軟な働き方制度、明確な評価制度、賃金引き上げなどがあり、ソフト面ではビジョンの共有、承認・フィードバック文化の醸成、研修などの成長機会の提供などがある。

厳しい経営環境ではあるが、当院では2024年度の診療報酬改定で増点された入院基本料を原資に、若手医師の給与アップを図るとともに、特別に業務負荷が多い診療科の医師に対しては、外勤日数を減らして当院の業務に集中的に従事することによって医療の安全や質の向上、労務環境改善を実現する対価として、外勤報酬相当の手当を支給する「業務向上安全手当」の試行も開始した。

また、ソフト面での取り組みとして、若手医師と病院長や働き方改革担当副病院長、病院長補佐との意見交換会を開催し、病院運営にとって有意義な意見を積極的に取り入れ、それらの意見は病院診療会議などを通じて全教職員にフィードバックしてモチベーションを高めることを目指している。表彰制度の充実も重要であり、診療実績、病院方針への協力などで実績を挙げた診療科の表彰、優れた臨床研究を行った研究グループの表彰、医療安全に貢献した個人・部門の表彰などを通じて、前向きに取り組む教職員を増やすことを目指している。

6.最後に

医師の働き方改革はまだ端緒についたばかりであるが、労働時間短縮のみにとらわれず、医師の職場におけるエンゲージメント向上にも同時に取り組み、より良い医療、研究、教育につなげていく必要があると考えている。