勤務医のページ

能登半島地震の特性

2024年1月1日に発災した能登半島地震では、関連死を含む死者が549名(2025年3月時点)となった。能登半島に向かう幹線道路や市町をつなぐ道路が寸断されたことにより、避難も支援も困難を極めた。また、高齢化率が50%程度の超高齢化地域という背景があり、大規模災害時の高齢者施設への対応や介護のあり方がクローズアップされた。

医師会と災害医療

日本医師会の能登半島地震への関与はJMATによる支援を抜きには語れない。能登地区への対応はもちろんのこと、避難先となった石川県南部エリア、特に1・5次や2次避難所での活動が大きな力となった。

自分自身の災害医療への関与

私自身は2006年にDMAT隊員となった。当時の研修受講者は救急系医師が中心で、災害現場での活動研修が主であった。内科医である自分は分不相応と感じたのを記憶している。しかし、その後の実災害に基づき、DMAT活動は病院支援や本部運営に重点が置かれるようになった。内科医であってもその役割は重要であると認識した。

その後、県の災害医療コーディネーターの委嘱もあり、新型コロナウイルス感染症の際には県の医療調整本部において各種調整業務に当たった。その時に構築できた医師会関係者との関係、地域の病院や行政関係者との顔の見える関係は、今回の災害でも大きな支えとなった。緊急事態における医療活動を円滑に進めるためにも普段からの医師会活動は重要である。

地元の勤務医として感じた災害医療

地元の勤務医の一員としてその役目を考えた場合、DMATのように直接支援を行う医師の存在は重要であるが、直接的な活動をしない勤務医であっても、搬送で受け入れた傷病者や、被災地で治療継続できない患者の診療業務は重要である。また、直接支援にて病院を空ける医師の日常診療のバックアップも必要である。更に各地から支援に入る多くの医療者はその地域の土地勘はもとより、地元の人的リソースに関しての知識が少ない。地元の勤務医は、これらリソースへのつなぎ役や情報提供も重要な役目となる。

また、今回の災害では被災者の心的支援としての方言の重要性も感じた。地方の高齢者は方言で話すことが多く、それを十分理解できないために外部支援者との見えない壁もあったと聞いている。この観点から、医療現場でよく使われる方言を支援者に伝えること、すなわち通訳者としての役割も重要と感じた。よく能登の患者さんは「だちゃかんわ!」「うい」という言葉を病院等で使うが、ご理解頂けるだろうか。また、同じ言葉でも標準語と意味が異なる場合もある。例えば「あら、気の毒な」という言葉は、能登では「かわいそう」の意味ではなく、「ありがとう」という感謝の気持ちを伝える言葉となる。被災者とのコミュニケーション確立が重要と感じた。

想定外を想定した活動・準備の必要性

さて、ほとんどの病院には災害マニュアルや事業継続計画(BCP)が存在しているはずである。特にこれを作成・改訂するプロセスはその実効性を高めるために重要である。一方、どのような災害でも想定外が付きものである。今回の能登半島地震にも各所で想定外が発生した。例えば、金沢市のスポーツ施設に急きょ開設された1・5次避難所もその一つであり、どのマニュアルにもこの記載はなかった。

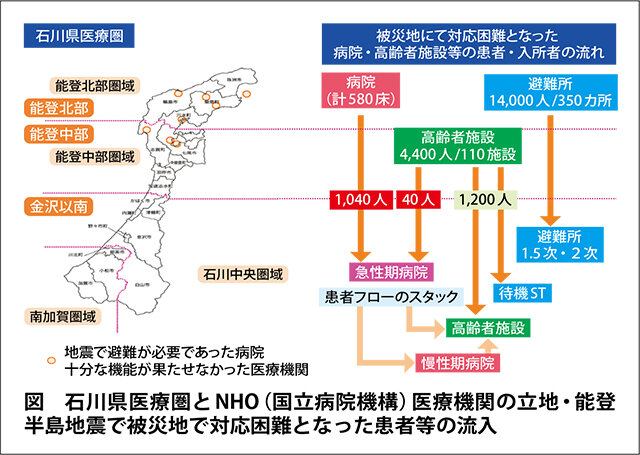

また、被災者受け入れに奔走した金沢以南の急性期病院では、後方支援となる慢性期病院や施設への患者フローにスタックが生じ(図)、日常救急搬送にも支障を来す状況が生じたが、これも想定していなかった。これら想定外案件への対応として重要な鍵となるのが「CSCA―TTT(災害発生後にとるべき行動である七つの基本原則の頭文字)」であり、災害医療を専門外とする医療者もこの知識を持つ必要がある。「CSCA―TTT」は大規模事故や災害時の体系的対応のために必要な項目である。紙面の関係で詳細は割愛するが、医療行為に当たるTTTの前にそれを管理するCSCAの確立が重要であることを示している。想定外に対応する場合にも、これに従って整理することが重要である。

災害医療支援のあり方に関して

今回の能登半島地震では、被災地の医療機関や高齢者施設等から、金沢以南に避難を余儀なくされた人が多く存在した(図)。命に関わる問題からやむを得ない避難であった。しかし、特に高齢者の避難は、避難行動そのものにリスクを伴うこと、更にはその後の地域の復興に対して大きな痛みを伴う行動であることを、我々は知っておく必要がある。避難ありきではなく、どうすれば避難せずに済むか、仮に避難が優先されるとしても、避難先で地域のコミュニティーを維持できるかを考えておく必要があると感じた。

以上、能登半島地震において地元のコーディネーターとして対応した経験に基づき、勤務医として必要と感じた事項を記載した。参考にして頂ければ幸いである。