令和7年(2025年)7月5日(土) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

日本医師会の働き掛けを踏まえ原案から大幅な修正が加えられ「賃金上昇・物価高騰への対応」「経済成長の果実の活用」などが盛り込まれた「骨太の方針2025」が閣議決定

骨太の方針の内容を評価するとともに、その確実な実施に向け引き続き政府・与党に働き掛けていく考えを示す―松本会長―

- 000

- 印刷

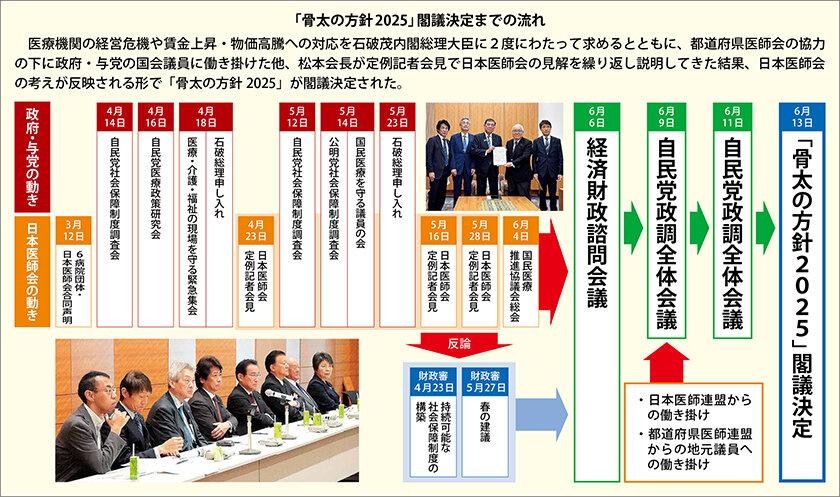

| 昨今の医療機関の経営危機を踏まえて、日本医師会が強く求めてきた「賃金上昇・物価高騰への対応」や「経済成長の果実の活用」の視点等が盛り込まれた「経済財政運営と改革の基本方針2025」(いわゆる「骨太の方針2025」)が6月13日に閣議決定された。 これを受けて、松本吉郎会長は18日に記者会見を行い、日本医師会の主張に理解を示して頂いた政府・与党の国会議員や地元選出の国会議員への働き掛けに協力頂いた都道府県医師会に対して、感謝の意を表明。今回の骨太の方針の内容が確実に実施されるよう、引き続き、政府・与党に働き掛けていく考えを示した。 |

|---|

政府・与党の国会議員、都道府県医師会に対して感謝の意を表明

記者会見の中で、松本会長はまず、6月6日の経済財政諮問会議に示された「骨太の方針2025」の原案について、医療機関の経営危機や賃金上昇・物価高騰対応に関する日本医師会の要望を踏まえて、自由民主党政調全体会議や公明党など与党内で議論が行われた結果、社会保障関係費に関する記載が修正されたことに言及。歳出改革の中での「引き算」ではなく、物価・賃金対応分を「加算する」という「足し算」の論理となり、年末の予算編成における診療報酬改定に期待できる書きぶりになったと高く評価した。

更に日本医師会を始め、医療・介護業界の主張に理解を示して頂いた政府・与党の国会議員並びに地元選出の国会議員への働き掛けに協力頂いた都道府県医師会に対して感謝の意を示した。

また、「日本経済全体で1%程度の実質賃金上昇を定着させ、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。」との記載や、石破茂内閣総理大臣が「2040年に国民の平均所得を現在の1・5倍以上に引き上げること」を夏の参議院議員選挙の公約の柱の一つとするよう指示したことに触れ、「わが国の平均所得の引き上げと、医療・介護業界が他産業の賃上げに追い付くためにも、公定価格である診療報酬で手当てすることが基本になるので、しっかりとした対応を求めたい」と述べた。

一方で、インフレや賃金の上昇を社会保障に反映させる方針について、社会保険料の負担が増え、家計にしわ寄せが及ぶといった国民の過度な不安をあおるような報道も一部に見受けられることに対しては、「現役世代の収入は増えており、協会けんぽなどの保険料収入も税収同様に上振れしていることから共助の財源は増加している」として、現行の保険料水準でも現役世代に新たな負担を求めない対応は可能と強調した。

税収等の上振れ分の活用の視点が盛り込まれたことを評価

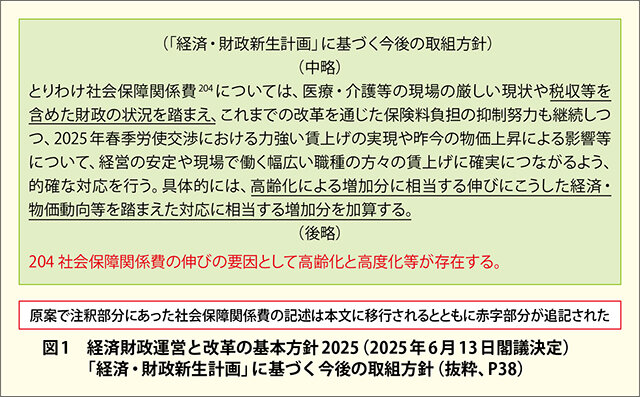

また、松本会長は、骨太の方針取りまとめに向けて、日本医師会として(1)経済成長の果実の活用、すなわち税収や保険料の上振れ分の活用、(2)「高齢化の伸びの範囲内に抑制する」という社会保障予算の目安対応の見直し、(3)診療報酬等について、賃金・物価の上昇に応じた公定価格等への適切な反映、(4)小児医療・周産期医療体制の強力な方策の検討―の4本の柱を示して政府・与党に全力で求めてきた結果、「骨太の方針2025」の社会保障関係費の部分において、「税収等を含めた財政の状況を踏まえ」と明記されたこと(図1)は、日本医師会が「経済成長の果実の活用」として求めていた税収等の上振れ分の活用の視点が盛り込まれたものと評価。「これまで国民は消費税収増による恩恵を実感できていなかったが、税収の経済成長の果実をしっかりと社会保障の充実に使うことが必要であり、その結果、国民がその恩恵を実感することにもつながり、税への不安も払拭(ふっしょく)される」とした。

| 「骨太の方針2025」取りまとめに向けて日本医師会が主張してきた4本の柱 |

|---|

| (1)経済成長の果実の活用、すなわち税収や保険料の上振れ分の活用 (2)「高齢化の伸びの範囲内に抑制する」という社会保障予算の目安対応の見直し (3)診療報酬等について、賃金・物価の上昇に応じた公定価格等への適切な反映 (4)小児医療・周産期医療体制の強力な方策の検討 |

次に、「高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する。」とされたこと(図1)に対しては、「日本医師会が求めてきた賃金・物価の上昇に応じた公定価格等への適切な反映が明記されたものであり、高齢化分とは別枠で賃金・物価対応分を加算するという意味だと理解している」との認識を示すとともに、6月6日に示された原案から劇的な前進となったと評価した。

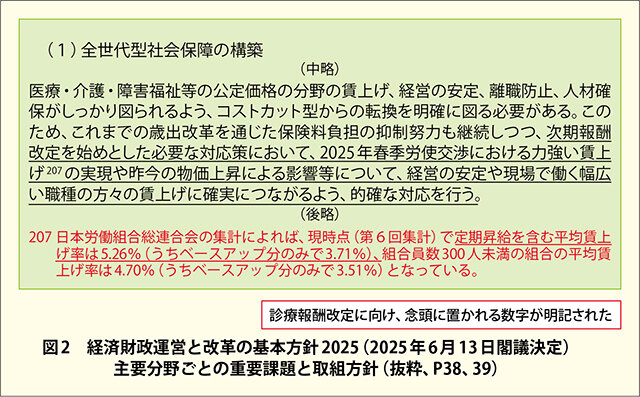

加えて、「次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。」とされ、注釈に2025年春季労使交渉の平均賃上げ率5・26%等の数字が明記されたこと(図2)に対しても、「この数字は次期診療報酬改定において念頭に置かれるものと認識しており、原案からの大きな進歩である」と述べた。

小児・周産期医療体制については、「小児医療・周産期医療体制の強力な方策の検討」を主張してきたが、「地域でこどもを安心して生み育てることができるよう、最先端の医療を含めた小児・周産期医療体制の確保を図るため、小児科・産科医療機関を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、医療機関の連携・集約化・重点化を含めた必要な支援を行う。」とされたことに関して、「小児医療・周産期医療体制は救急医療が中心であり、単に集約すれば良いということではない。全国津々浦々で対応するための強力な方策を構築する必要がある」として、集約化だけに偏らない広い視点で進めるよう求めた。

小児・周産期医療体制については、「小児医療・周産期医療体制の強力な方策の検討」を主張してきたが、「地域でこどもを安心して生み育てることができるよう、最先端の医療を含めた小児・周産期医療体制の確保を図るため、小児科・産科医療機関を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、医療機関の連携・集約化・重点化を含めた必要な支援を行う。」とされたことに関して、「小児医療・周産期医療体制は救急医療が中心であり、単に集約すれば良いということではない。全国津々浦々で対応するための強力な方策を構築する必要がある」として、集約化だけに偏らない広い視点で進めるよう求めた。

また、「自民党・公明党・日本維新の会 合意」(3党合意)を受けて、新たな地域医療構想に向けた病床削減や医療DX、OTC類似薬の保険給付のあり方の見直し等について、社会保障改革に関する議論の状況も踏まえ、2025年末までの予算編成過程で十分な検討を行うことが記載されたことにも言及。

病床削減については、丁寧に意見を集めながら支援策も含めて進める重要性を訴え、関係者や地域の理解と納得を得た上で推進することを求めた。

また、医療DXに関しては、患者に安心・安全でより質の高い医療を提供し、医療現場の負担軽減に資するべく、日本医師会としても推進に協力していることを強調。基本的には賛同する姿勢を示しつつ、拙速に進めることを危惧(きぐ)し、現場の声をしっかりと踏まえ、「必要に応じた医療DX工程表の見直し」や体制構築のために必要な支援を実施するよう要望した。

OTC類似薬の保険給付のあり方見直しは国民皆保険制度をゆがめることのないよう注視

特に、OTC類似薬の保険給付のあり方の見直しについては、日本医師会としてさまざまな懸念を持っていると説明。「国がセルフメディケーションという視点のみで、最も重要である患者・利用者の安全性やOTC医薬品の原理・原則を軽視し、経済性に過度に偏った施策を推進することは、全国の患者・住民に大きなしわ寄せをもたらす懸念があり、許されない」と指摘。3党合意においては「医療機関における必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ」などとされていることを踏まえ、慎重な検討が必要と強調した。

また、アレルギー疾患に関する七つの患者団体が福岡資麿厚生労働大臣に対し、患者から適切な医療を受ける機会を奪いかねない懸念等から「高額療養費制度の自己負担限度額引き上げとOTC類似薬の保険適用除外に関する要望」を行ったことにも触れた他、セルフメディケーションは単独で推進するものではなく、より大きな概念であるセルフケアにおける一つの手段として、国民のヘルスリテラシーと共に論じられるべき事柄であるとした。

その上で、松本会長は、「OTC類似薬を保険適用から除外した場合、例えば院内での処置等に用いる薬剤、薬剤の処方、在宅医療における薬剤使用に影響を及ぼすことが懸念されるが、これは絶対に避けなければならない」とした。

更に、地方やへき地等においては医療機関にアクセスでき、医療提供が可能な地域でも、市販薬に容易にアクセスできない地域も多くあるため、十分な留意が必要であり、医療費負担ばかりではなく、患者や家族が購入する負担も非常に重くなると指摘。日本医師会として、わが国の世界に冠たる国民皆保険制度をゆがめることがないよう引き続き注視していく姿勢を示した。

最後に松本会長は、今回の骨太の方針の内容を確実に実施するためには、「夏の参院選」「秋の令和7年度補正予算編成」、更には「年末に向けた予算編成過程における令和8年度診療報酬改定の議論」が極めて重要だとして、医療機関経営の危機を打破するとともに、高齢化、医療の高度化に加え、賃金上昇・物価高騰にしっかりと対応できるよう、あらゆる機会を通じて、引き続き政府・与党に働き掛けていく考えを表明。都道府県医師会に対しては引き続きの支援と協力を求めた。

問い合わせ先

日本医師会 総合医療政策課 TEL:03-3946-2121(代)