日本医師会定例記者会見 8月6日

長島公之常任理事は、「紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査」の集計結果を報告した上で、日本医師会の見解を説明した。

今回の調査は本年4月18日~6月1日に全国の紙カルテ利用中の診療所を対象に、WEBまたはFAXによる回答を得たものであり、有効回答数5466件(無床診療所91・0%、有床診療所9・0%)であった。

同常任理事はまず、調査を行った目的について、紙カルテ利用中の診療所が、今後、電子カルテの導入が可能か否か、不可能な場合はその理由は何か、導入可能な場合は電子カルテの種類と導入時期などを明らかにすることにあるとし、具体的な結果について説明した。

電子カルテの導入可能性に関しては、「導入不可能(紙カルテのまま)」が54・2%、「紙カルテのままで国開発の標準型電子カルテによる情報共有機能併用」が22・8%であり、紙カルテを必要とする回答が77・0%であったとし、現在、紙カルテを利用している診療所の4分の3が紙カルテを必要としていることが明らかとなったとした。

また、電子カルテを導入して紙カルテから電子カルテに移行しようと考えている診療所は、「民間製品電子カルテ」「標準型電子カルテ」を合わせて23・0%であった。

電子カルテ導入不可能と回答した診療所に関する分析では、FAXで回答した診療所が多く、ITに不慣れであることがうかがえるとした他、年代が高いほど不可能と回答する割合が多くなる傾向にあり、規模別では、従業員数5人未満が68・2%、5~10人未満が53・2%、10人以上が39・4%、外来患者数20人未満が69・2%、100人以上では43・3%と規模が小さいほど不可能な診療所が多いことが明らかになったとした。

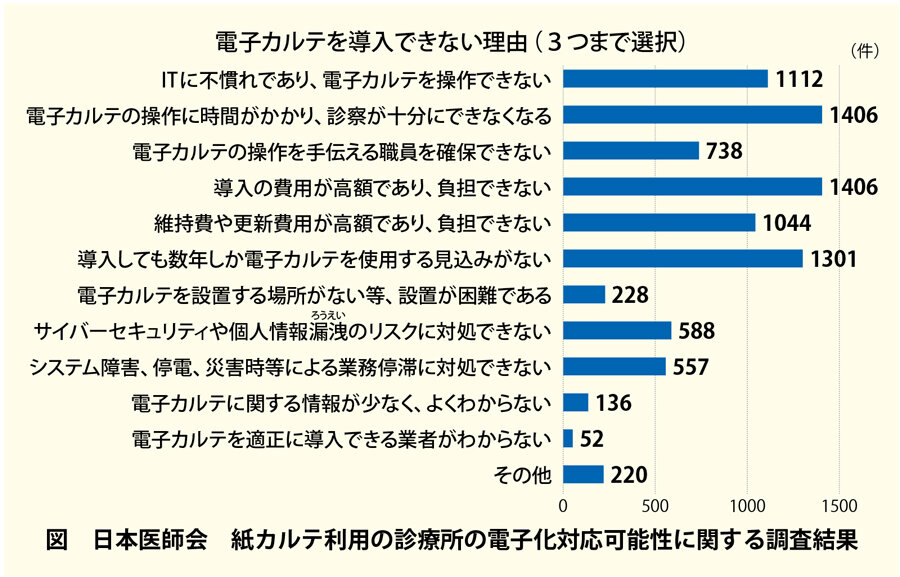

導入できない理由については、「ITに不慣れであり、電子カルテを操作できない」「電子カルテの操作に時間がかかり、診察が十分にできなくなる」とそもそも対応できない理由が多く、更に、「電子カルテの操作を手伝える職員を確保できない」や「導入しても数年しか電子カルテを使用する見込みがない」と回答した診療所もあることを報告(図)。

長島常任理事は、「導入・維持等の費用が高額であることや、リスクやトラブルに対処できないとの理由も多い。希望する診療所が無理なく導入・維持が可能な環境を整える必要があり、そのための十分な財政支援や安全で利用しやすい標準型カルテの提供が必要である」と強調した。

その他、導入可能と回答した医療機関の導入時期に関しては、「電子カルテの機能、費用、手間等が具体的にわかってから時期を決める」が53・5%、「国が開発する標準型電子カルテが使用可能になってから」が28・3%で約8割を占めていたと説明した。

最後に長島常任理事は、「医療DXは地域医療を守るためにあることが大前提であり、地域医療を崩壊させないためにも、電子処方箋(せん)や電子カルテの義務化はすべきでない。一方で、電子化を希望する医師にとっては、できるだけ導入や維持がしやすい環境整備が必要であることが今回の調査で明らかになった」と指摘。日本医師会として引き続き、これらの医療現場の声をしっかり国に伝え、施策に反映させながら国や関係者と共に取り組んでいくとした。

関連資料

問い合わせ先

日本医師会情報システム課 TEL:03-3946-2121(代)