令和7年(2025年)8月20日(水) / 日医ニュース / 解説コーナー

特別寄稿 第7回(2024年)日本医師会員喫煙意識調査報告

日本大学副学長/医学部社会医学系公衆衛生学分野教授 兼板佳孝

- 000

- 印刷

世界保健機関(WHO)は、1999年に医師は健康な生活のモデルとして喫煙すべきではないこと、更に患者の喫煙も黙認すべきでないことを提唱しました。

また、医師の禁煙指導が患者の喫煙行動に大きく影響することが知られており、医師の喫煙防止の姿勢が重要視されています。

日本医師会では、会員の喫煙行動と、喫煙に対する意識と態度を知ることを目的として、2000年から喫煙に関する実態調査を開始し、それ以降、4年ごとに同様の調査を継続的に行っております。

第7回調査の概要

この度、2024年に実施しました第7回日本医師会員喫煙意識調査の結果がまとまりましたので、紙面をお借りして報告させて頂きます。

この調査は、先述のとおり、2000年より4年ごとに日本公衆衛生学教室が受託の上、実施しているもので、日本医師会員の喫煙率や喫煙に関する意識、喫煙防止対策などの現状を知ることができます。

第7回の調査は、(1)日本医師会員の喫煙率の推移を明らかにする、(2)日本医師会員の加熱式たばこの使用実態を明らかにする、(3)加熱式たばこに関する意識について明らかにする―ことなどを主な目的に掲げて実施しました。

調査方法については、まず対象者を日本医師会員の中から、性別及び年齢階級で層別化した上で、無作為に男性6000名、女性1500名を抽出しました。

そして、対象者に無記名式質問調査票、調査票を入れる無記名の小封筒及び返信用封筒を郵送し、調査票へ記入して、内容が読み取られないように小封筒に入れた上で、更に返信用封筒を用いて(つまり封筒を二重にする形で)郵送して頂くように依頼しました。

未返送者を把握するために返信用封筒にはあらかじめ氏名を記載してあり、この氏名と回答内容の照合は行わないことを対象者に約束し、履行しました。

未返送者には3回まで追加の依頼を行いましたので、返送されない方には4回ほど、調査協力の依頼文書一式が届くことになりました。

これらの調査の方法は、2000年の調査から、毎回、ほぼ同じやり方を踏襲しております。

今回の調査時期は2024年2月から同年12月までで、調査項目は次のとおりでした。(1)過去及び現在の喫煙状況、(2)使用しているたばこ製品、(3)喫煙に対する考え方、(4)医療機関内での喫煙防止対策、(5)患者への禁煙指導状況、(6)生活習慣、(7)就労状況、(8)メンタルヘルスに関連する項目、(9)健康状態、(10)性、年齢、診療科目、雇用状況。

集計を行う際の定義につきましては、"現在喫煙者"を喫煙状況についての質問で「毎日吸っている」あるいは「時々吸う」と回答した者としました。"過去喫煙者"は過去に6カ月以上の喫煙習慣を有し、かつ、現在喫煙者に該当しない者としました。そして、現在喫煙者と過去喫煙者のいずれにも該当しない者を非喫煙者と定義しました。現在喫煙者が占める割合がいわゆる喫煙率を指すことになります。

対象者7500名のうち入院、死亡、住所不明などのために郵便が届かなった方が241名おり、対象者から除外しました。そのため、実際の対象者は7259名となりました。

返送して頂けた方は最終的に4211名で、反応率は58・0%。性別、年齢、あるいは喫煙状況が不明の72名を除外し、4139名(男性3235名、女性904名)を有効回答者としました。

主な調査結果

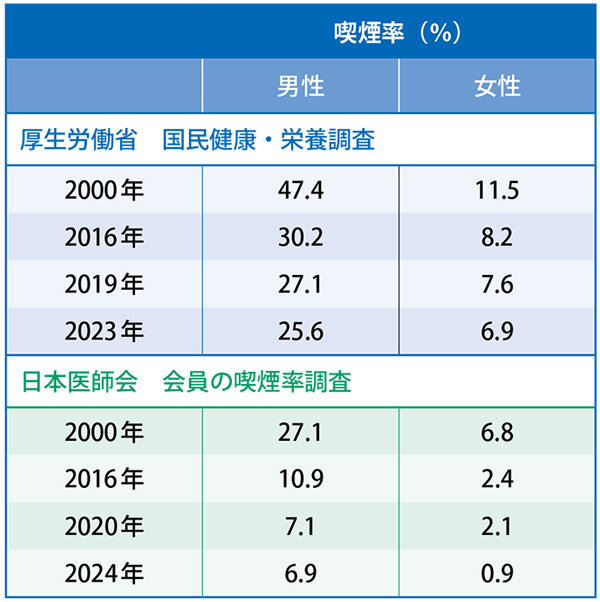

主な調査結果についてですが、2024年の日本医師会員の喫煙率は男性が6・9%、女性が0・9%でした(表1)。

表1 日本医師会員の喫煙状況の分布(単位 %)

2000年は男性が27・1%、女性が6・8%でしたので、男女共に喫煙率は24年間で著しく低下してきていることが分かりました。

非喫煙者、過去喫煙者、現在喫煙者の三つに分けた場合、男女共に非喫煙者、つまり一度も習慣的な喫煙状態となっていない集団が増えている傾向が認められました。

また、男女共に全ての年齢階級において2000年に比べて喫煙率が低下しておりました。

国民を調査対象としている厚生労働省の国民健康・栄養調査の結果では、男性では47・4%(2000年)から25・6%(2023年)、女性では11・5%(2000年)から6・9%(2023年)とそれぞれ推移しており、国民に比べて日本医師会員は喫煙率が著しく低いとともに、その低下のスピードは国民の喫煙率の低下よりも速い傾向にあることが分かりました(表2)。

表2 国民の喫煙率と医師の喫煙率の比較 厚生労働省 国民・健康栄養調査

厚生労働省 国民・健康栄養調査

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html

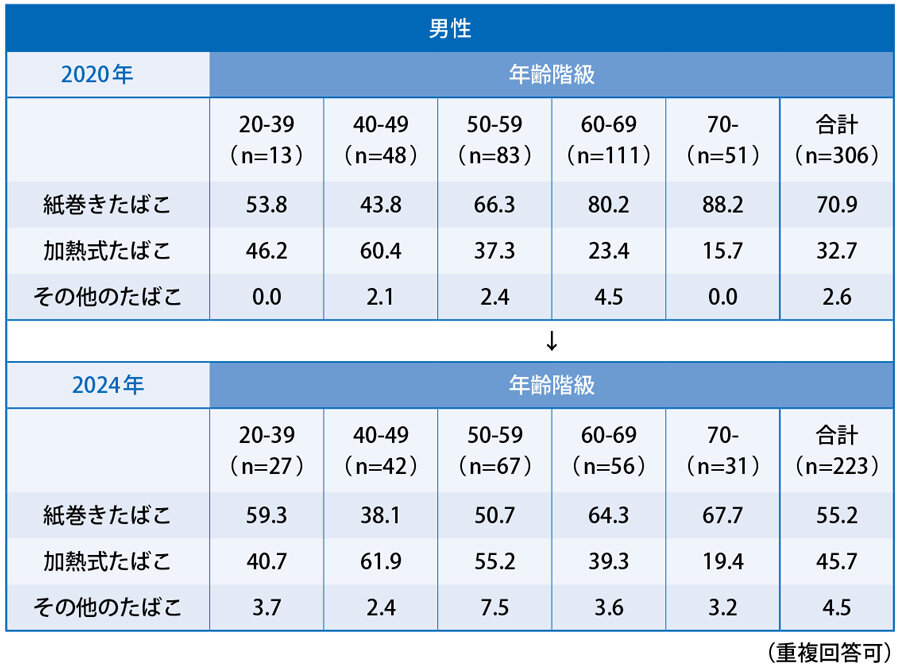

使用しているたばこ製品に関する分析では、男性の現在喫煙者の中で加熱式たばこの使用者割合は2020年が32・7%であったのに対して、2024年は45・7%となっており、前回に比べて加熱式たばこの使用者割合は増加していました。

一方、紙巻きたばこの使用者割合は70・9%から55・2%へと減少していました(表3)。

表3 現在喫煙者の使用しているたばこ製品(男性)(単位 %)

喫煙に関する意識については、加熱式たばこの懸念や心配ごとに「長期間の安全性のエビデンスがないこと」や「健康影響が少ないと誤解されること」を挙げる対象者が比較的多く認められました。

更に、加熱式たばこの正確な情報を患者に説明できる者は、呼吸器科医でさえも半数に満たないことが判明しました(表4)。

表4 加熱式たばこの正確な情報を患者に説明できるか(単位 %)

調査結果から明らかになった特徴・長所

2000年から4年ごとに実施されている日本医師会員の喫煙調査には、次に挙げる特徴や長所があると考えています。

第一に、長期にわたり年次推移を比較検討できる形で会員の喫煙状況の実態を把握できていることが挙げられます。

年次推移を比較検討できるようにするためには、毎回、ほぼ同一の調査方法を踏襲する必要があり、私達はここに重きを置いて調査を企画、実施しています。

第二には、新しいたばこ製品である加熱式たばこの使用実態や、日本医師会員が加熱式たばこに対してどのような意識を持ち、どのように対応しているのかが分かることが挙げられます。

次々に新しいたばこ製品が販売される状況を考えますと、本調査が持つ公衆衛生学的な意義は極めて大きいと考えています。

第三には、全国規模で実施されていること、かつ、十分なサンプル数を確保している点で本調査は疫学研究として質が高いものとなっています。

日本医師会に入会する考えや行動といった要素がバイアスとして存在する可能性はありますが、日本の医師全般の喫煙行動と喫煙意識を類推することに本調査結果は有益であると考えています。

本調査の直面する課題としましては、反応率の低下が挙げられます。前回の調査までは80%前後の反応率を維持しておりましたが、今回は58%に低下してしまいました。郵便を用いた質問紙ベースの調査ではインターネットを活用した調査に比べて手間が掛かるため、敬遠されやすいのかも知れません。

今回、調べてみたところでも、参加者の6割以上がインターネットを用いた方法を希望されておりました。次回の調査では、インターネットを活用した調査を取り入れることも検討していきたいと考えています。

まとめ

日本医師会は2003年に「禁煙推進に関する日本医師会宣言(禁煙日医宣言)」、2008年に「禁煙に関する声明文」、2012年に「日本医師会 受動喫煙ゼロ宣言~子どもたちを受動喫煙から守るために~」を発表し、喫煙防止活動を推進してきました。

更に2017年からは禁煙についての啓発リーフレット『禁煙は愛』を作成し、その電子版を日本医師会ホームページで広く公開するとともに、最新の知見に基づいた内容となるように、随時改訂を行っています。

引き続き、日本医師会がこうした喫煙防止活動を継続するとともに、関係諸団体と連携を図りながら、会員のみならず国民に向けての喫煙防止活動を推進していくことが必要と考えています。

日本医師会員の皆様におかれましては、リーフレット『禁煙は愛』をご活用頂きまして、今まで以上に活発に、喫煙防止に関する保健活動や禁煙治療に取り組んで頂けましたら大変ありがたく存じます。

| ご活用下さい!!日本医師会制作『禁煙は愛』2024年版 |

|---|

|

日本医師会では今号の特別寄稿で触れられている日本医師会制作の『禁煙は愛』2024年版を会員の先生方に引き続き差し上げています(ただし、1会員/1医療機関当たり最大10冊)。 本冊子は広く国民の皆さんに禁煙を呼び掛けるために制作しているもので、2024年版では、現在使用者が増えてしまっている加熱式たばこや電子たばこの害に関する項目を追加したことが特徴となっています。 ご希望の方はタイトルを「『禁煙は愛』希望」とし、①氏名②送付先③希望部数④使用目的を明記の上、下記までメールでお申し込み願います。 問い合わせ・申し込み先:日本医師会広報課 E-mail:kouhou@po.med.or.jp |