江澤常任理事

江澤常任理事

江澤常任理事

江澤常任理事

中医協総会が7月16、23の両日、都内で開催され、次期診療報酬改定に向けた総論的な議論として、外来、入院に関する1回目の議論が行われた。

外来に関して、江澤和彦常任理事はまず、要支援・要介護の高齢患者が増加することを踏まえれば、疾患の治療に加え、フレイル、認知症、低栄養への対応、誤嚥性肺炎の予防など、多岐にわたる対応が必要となるため、これまで以上にさまざまな連携を推進する仕組みの導入が求められるとした。

更に、これらの病態はかかりつけ医の医学的管理により改善・予防が十分期待できるため、かかりつけ医機能をより強化していくことが極めて重要となるが、現状では機能強化加算や地域包括診療料の届出数は横ばいであり、地域包括診療加算の伸びも緩くなっていることに言及。その原因として算定要件の厳しさを挙げた上で、「加算を算定していなくても、かかりつけ医機能を大いに発揮している医療機関は多数あり、そうした医療機関をしっかりと評価し、普及させていくべき」と述べた。

かかりつけ医機能報告制度については、「診療報酬上の評価と結び付けて議論するものではない」と強調し、診療報酬上の評価と結び付けようとする考えをけん制した。

生活習慣病管理に係る点数については、「前回改定で大きな変更があり、現場では現在も対応に非常に難渋している」とし、「まずは改定の影響を検証し、修正すべき点の検討を深めていくことが先決である」と述べた。

特定機能病院等における逆紹介割合が低い現状については、詳細な分析が必要であり、その結果を踏まえて議論するよう提言した。

また、オンライン診療については、D to P with Dは、電子処方箋(せん)や医療情報連携ネットワークの拡充が見込まれることなどを踏まえ、対象を拡大することも検討に値すると指摘。一方、D to P with Nに関しては今後の人口減少社会を見据え、過疎地域における在宅医療への活用を、地域の実情に応じて広げていくよう提案した。

また、オンライン診療については、D to P with Dは、電子処方箋(せん)や医療情報連携ネットワークの拡充が見込まれることなどを踏まえ、対象を拡大することも検討に値すると指摘。一方、D to P with Nに関しては今後の人口減少社会を見据え、過疎地域における在宅医療への活用を、地域の実情に応じて広げていくよう提案した。

次期改定は医療機関の経営を建て直し、支える改定に―江澤常任理事

入院に関する議論では、病院経営が未曽有(みぞう)の危機にあることを改めて強調するとともに、診療報酬が時代にそぐわず、低く設定されていることが要因であると問題視。次回改定では医療機関の経営を建て直し、支える改定とするよう強く要望した。

急性期に関しては、重症度、医療・看護必要度が毎回改定により厳格化され、対応ができなくなる病院が急増していることに触れ、「医療機関が存続し地域に貢献できるかという視点で、議論することが不可欠である」と主張した。

包括期については、「入院前から退院後まで、医療・介護連携も含めて、地域が面となって対応する重要性に異論はない」とした上で、これに関する診療報酬上の評価と、最適な医療提供体制を構築するための「地域医療構想」や「かかりつけ医機能報告」とは直接関係するものではないことに留意するよう改めて求めた。

更に、地域包括医療病棟については、現場から施設基準が実態に合っていないという声が多く寄せられているため、本来期待されている機能が発揮されるよう、施設基準の修正を要求。その他、回復期リハビリテーション病棟について、その趣旨の一つは在宅復帰を目的としたリハビリを集中的に行うことにあり、退院後の生活に関わる地元の医療機関や介護施設等とのカンファレンスや情報共有の場が確保できるような仕組みを検討するよう求めた。

慢性期に関しては、療養病棟は前回改定で入院料を30通りにするなど大きな変更が行われ、現場に負荷が掛かっているとして、「まずは前回の影響等も含め、実態を把握し、今後のニーズなども踏まえながら丁寧に検討していくべきである」と述べた。

「医療DX推進体制整備加算」等の見直しを了承

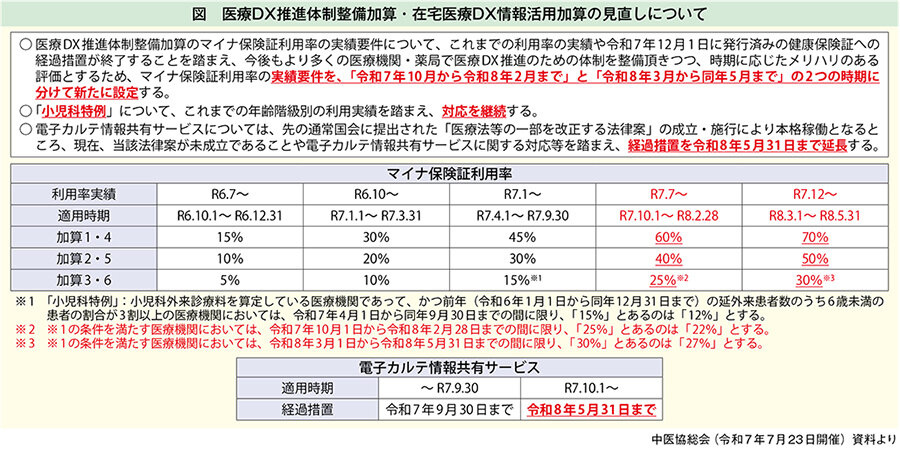

その他、23日の総会では「医療DX推進体制整備加算」等の要件の見直し案が示され、了承された(見直しの内容は別掲の図参照)。

今回の議論は、本年1月29日の中医協答申書附帯意見において、「医療DX推進体制整備加算」に係る本年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件について、「マイナ保険証利用率の更なる向上に向け、本年7月頃を目途に、マイナ保険証の利用状況、保険医療機関・保険薬局における利用促進に関する取組状況等、実態を十分に勘案した上で検討、設定すること」とされていたことを受けて、行われたものである。

議論の結果、「医療DX推進体制整備加算」については、マイナ保険証利用率の実績要件を「令和7年10月から令和8年2月まで」と「令和8年3月から同年5月まで」の二つの時期に分け、新たに設定することになった。

また、同加算3・6のみに適用されている「小児科特例」の対応については、小児のマイナ保険証利用率が成人と比較して低い状況が続いていることを踏まえ、継続することとなった。

更に、「医療DX推進体制整備加算」「在宅医療DX情報活用加算」に関しては、昨年7月17日の中医協答申書附帯意見において、「電子カルテ情報共有サービスの整備状況や運用の実態等を十分に確認した上で、評価のあり方及び必要な対応について検討すること。」とされていたことを踏まえ、電子カルテ情報共有サービスの導入要件の経過措置を「令和8年5月31日」まで延長することとなった。

議論の中で、長島公之常任理事は、マイナ保険証の利用率について、医療機関や薬局がマイナ保険証の利用促進にしっかり取り組んでいても、医療現場の責に帰さない要因により、利用率がなかなか上がらない場合があるとして、「こうした実情への理解に基づいた評価が必要である」と指摘。

議論の中で、長島公之常任理事は、マイナ保険証の利用率について、医療機関や薬局がマイナ保険証の利用促進にしっかり取り組んでいても、医療現場の責に帰さない要因により、利用率がなかなか上がらない場合があるとして、「こうした実情への理解に基づいた評価が必要である」と指摘。

今回の見直しについては、「マイナ保険証の利用率が少しずつ着実に伸びていることを踏まえて、マイナ保険証利用率の実績要件が二つの時期に分けて新設された」「年齢階級別の利用実績を考慮して小児科特例が継続された」ことは評価したいと述べた。

電子カルテ情報共有サービスの導入要件に関しては、石川県の地域医療連携ネットワーク「いしかわネット」による情報共有が令和6年能登半島地震においても避難者の医療に大いに役立ったことを例として示し、「電子カルテ情報共有サービスにおいても平時・有事における有用性は今後大いに期待される」とした上で、本年2月から開始されているモデル事業の進捗状況や、本格稼働の前提となる医療法の改正が実現していない実態を踏まえると、経過措置の延長は妥当であるとした。

その上で、長島常任理事は医療現場の混乱や負担の増大を防ぎ、マイナ保険証の利用率を更に上げるためには、まずは国が責任を持って前面に立ち、患者や国民への丁寧な周知や医療現場への更なる支援の強化など、環境整備に取り組んでいく必要があるとした。

その他、医療DXの基盤となるオンライン資格確認システムが、日本全国のほぼ全ての保険医療機関で導入されて稼働し、ほぼ全ての患者のレセプトベースの情報が共有される環境がごく短期間で実現したことにも触れ、「世界に誇るべきことであり、保険者と医療現場が必死に頑張った成果だ」として、国に対して世界や国民にもっとアピールするよう要請した。

なお、今回の見直しを受けて厚生労働省では関連通知を発出する予定としている。