10年目までの流れをみてみよう-(前編)

医学部:5~6年

臨床研修病院の選択・研修プログラムの選択

自分のキャリアの第一歩となるターニング・ポイントです。「とりあえず有名病院の見学に行こうかな…」などと考えてしまいがちですが、医師としての将来像を考えながら、自分に適した環境はどんな病院かを考えてみましょう。

研修医:2年目

診療科・後期研修先の選択

大学に入局する?市中病院で働く?

実際に診療を経験し、各科のイメージもついてきた頃には、3年目以降の進路を考えなくてはいけません。出身大学に入局するのか、別の大学に入局するのかを考えることになるかもしれません。その医局の雰囲気はどうか、など、事前に情報収集が必要ですね。また、今は必ずしも医局に入らずに市中病院でキャリアアップする人も増えています。

最近は、キャリアを重ねる中で診療科や専門分野を変える人もいます。専門医取得などは遅れてしまいますが、ここでの選択が絶対というわけでもないですし、一度経験した分野はサブスペシャリティとして生きてくることもあります。ですから、まずは自分が「ここかな」とピンときた科を選ぶのも一つかもしれません。

臨床以外の道~研究・行政など~

「どうも臨床がしっくりこない…」臨床研修後、そんな風に思うこともあるかもしれません。臨床研修後の進路は必ずしも臨床だけではありません。基礎研究、公衆衛生、医系技官など、直接診療しないという進路も多くあります。また、最近ではコンサルティング会社に就職するといった進路を選ぶ先輩もいます。

3年目~10年目

臨床留学?

初期研修をしながらUSMLEなどの資格を取り、アメリカなどの海外で臨床経験を積む進路を選ぶ先輩もいます。(米国で働く日本人医療従事者による情報発信サイト「あめいろぐ」http://ameilog.com/なども参考にしてみて下さい)

大学院に進学する?

臨床技術を高めることに専念する?

最近は「何となく大学院に進学する」という先輩は減ってきています。漫然と研究するぐらいなら、臨床技術を高めることに時間を使った方がいいかもしれません。ただ、「元々臨床に戻るつもりだったけど、大学院時代に学んだ、論文を読む力やデータの解釈の仕方は、その後の臨床にも役立った」という意見もあります。大学院進学を考えているのであれば、興味ある研究をその医局がやっているのか、他の研究室に派遣してもらうことができるのかなどの情報もチェックしておく必要がありますね。

都心部で働きたい?

地域に根ざした医療に関わりたい?

「都心部に住みたい」「地元の医療を支えたい」など、やりたい医療やライフスタイルを考える際、どのような場所で診療を行っていくのかというのも大事なポイントです。医師はどんな地域でも必要とされる仕事です。ずっと地元にいるから…などという固定観念にとらわれずに、別の地域で働いてみることも考えてみてはどうでしょうか。

10年目までの流れをみてみよう-(後編)

10年目までの医師のキャリア

多くの高度専門職が、一人前になるまでにだいたい10年かかる、と言われます。医師の「一人前」にも様々なとらえ方があるかとは思いますが、いったんは卒後10年目までのキャリアを見てみましょう。

目指す道にもよりますが、学部5~6年から卒後10年目までの間に、幾度ものキャリア選択の機会があります。診療科や専門分野に関する選択はもちろん、どんな組織・機関で働くのか、臨床経験を積むのか研究に身を投じるのか…。さらに、結婚や子育てなどのライフイベントも複雑に絡み合ってきます。『梅ちゃん先生』にも、交際していた男性医師が研究のためアメリカに留学することを選択し、梅ちゃんとの別れを決断する、というシーンがありました。進路を決めるということは、ある意味で「他の選択肢を捨てる」ことでもあります。だからこそ、後悔することのないよう自分の納得のいく選択をすることが大切ですね。

ここでは、10年目までの大まかなキャリアの流れを示してみました。ここには書ききれないくらいたくさんの枝分かれがあり、ざっと見渡しただけでも無数の選択肢が存在します。一昔前は、大学に戻って学位を取るのがスタンダードだったキャリアアップのコースも、専門医制度が普及した今となっては一本道ではありません。インターネットの普及で、海外の文献も簡単に入手できるようになったことで、何となく留学しただけで「箔がつく」時代は終わりました。自分自身を医師としてどう磨いていくかは、もはや自分で調べ、自分で決めていかなければならないのです。

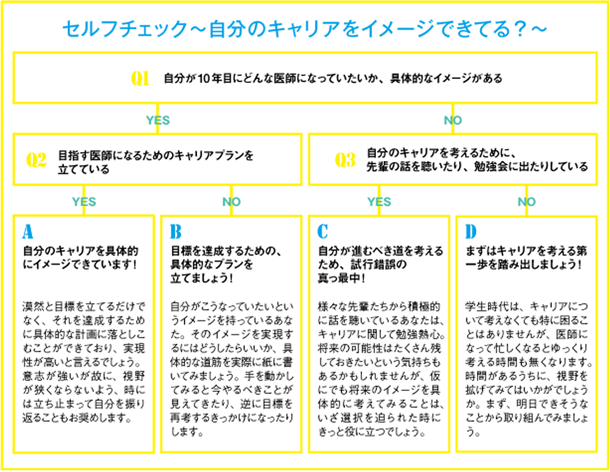

「自分はどうありたいか」を問う

10年目までのキャリアを見せられても、「今はまだ学生だし、将来のことなんてわからない」と感じるかもしれません。けれど、試験や実習に追われるうちに、いつの間にか選択のタイミングはやってきてしまいます。そんな時、限られた時間の中で「自分はどうありたいか」「自分には何が向いていて、何にやりがいを感じるか」などを考え、納得のいく選択をするのは簡単ではありません。就職活動をする一般の学生たちも、半年くらいかけて「自己分析」を行い、「自分はどうありたいか」について思いを巡らせながら、ようやく社会との関わり方を見つけていくのです。これからの医学生は、就職活動をする一般の学生と同様に、「自分が医師としてどう社会と関わるか」を普段から考える必要があるのです。

ここまで読んだ人は、「医師としてのキャリアを考えること」は、「臨床研修病院を決めること」だけではないことがわかると思います。学生のうちに様々な人に会い、先輩たちのキャリアについて話を聴き、自分の目標となる人やロールモデルを探してみて下さい。

著名なフランスの生化学者・細菌学者であるルイ・パスツールも「Chance favors the prepared mind.(チャンスは準備した者のもとへ訪れる)」という言葉を残しています。その「準備」のために、お二人の先輩の話を掲載しています。また、「10年目のカルテ」や「先輩医師インタビュー」といった連載記事も毎回提供しています。このような先輩の足跡が、みなさんがキャリアを考える参考になることを心より願っています。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:吉本 尚先生

- 特集:これからの道 どう選び、どう決める?医師の「キャリア」を考える

- 特集:梅ちゃん先生のキャリアを追ってみよう

- 特集:10年目までの流れをみてみよう

- 特集:先輩医師たちの選択 岩田 健太郎先生

- 特集:先輩医師たちの選択 西村 真紀先生

- 特集:医学生に聞いた!将来どう考えてる?

- 同世代のリアリティー:新入社員研修 編

- NEED TO KNOW:医療者のための情報リテラシー

- チーム医療のパートナー:助産師

- 地域医療ルポ:福島県双葉郡浪江町|浪江町国保津島診療所 関根 俊二先生

- 先輩医師インタビュー 鈴木 邦彦 (医師×病院経営者)

- 10年目のカルテ:小児科 山口 直人医師

- 10年目のカルテ:小児科 三浦 忍医師

- 10年目のカルテ:小児科 福島 紘子医師

- 千葉県医師会と千葉大学の連携による臨床研修医支援

- 日本医師会の取り組み:医賠責とは?

- 医師の働き方を考える:大学における男女共同参画の実践事例

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 日本医科学生総合体育大会:全医体

- DOCTOR-ASE COMMUNITY サークル・医学生の活動紹介

- BOOK-書評-