急性期のジェネラリストとして

患者さんの全身状態をコントロールする

【麻酔科】矢田部 智昭医師

(高知大学医学部 麻酔科学・集中治療医学講座)-(前編)

麻酔科に進んだきっかけ

――麻酔科に進もうと考えたのは、いつごろだったのでしょうか?

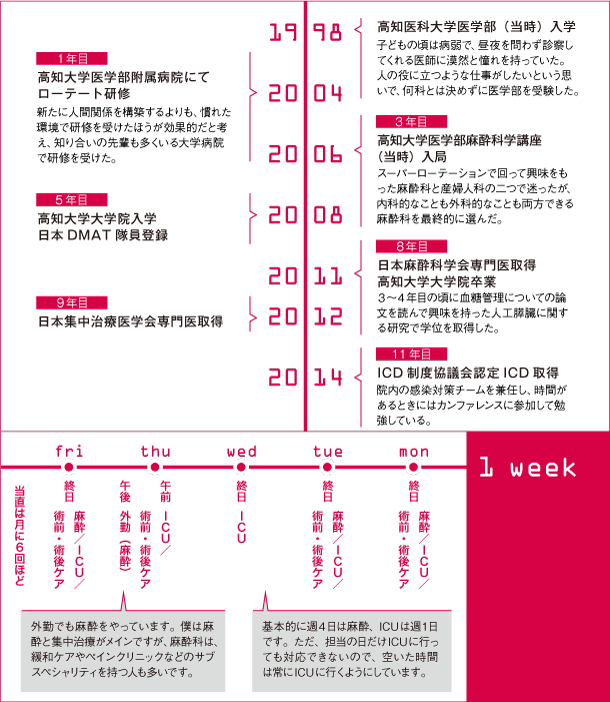

矢田部(以下、矢):初期臨床研修の2年目です。最初は麻酔科に進むことは全く考えておらず、漠然と消化器内科をやりたいなと思っていました。ただ、ローテーション中に外科の先生に、「消化器内科に進むにしても、全身を診るために麻酔科で勉強したほうがいいよ」と勧められたことがきっかけで、麻酔科を選択しました。やってみたら意外と面白くて、こっちの方が自分に合っているなと思い、麻酔科に進むことを決めました。

――麻酔科のどのあたりに惹かれたのでしょうか。

矢:患者さんの全身を診られるところですね。様々な科を回るうちに、何かを専門にするのはもったいないなと思うようになっていました。うちの大学は手術麻酔だけでなくICUの管理も麻酔科が行っているので、内科的なことも外科的なことも総合的に診られるところがいいなと思いました。

また、自分がやったことの結果がすぐわかるところも、待つのが苦手な僕の性格に合うなと思いました。例えば内科の薬物療法などでは、患者さんの経過を年単位でみないと治療効果がわからない場合もありますが、集中治療では、命を落としそうだった患者さんが、適切な治療をすれば元気になって帰っていく姿を比較的すぐに見られるんです。手術麻酔も同じように、結果がすぐわかります。手術の痛みを心配していた患者さんが、翌日には「思ったより楽だったよ」と声をかけてくれたり、リハビリに励む姿を見ることができます。逆に術後の調子が悪そうであれば、「自分の麻酔がイマイチだったのかな」と振り返ることもできます。とにかくすぐにフィードバックが受けられるところにも魅力を感じました。

急性期のジェネラリストとして

患者さんの全身状態をコントロールする

【麻酔科】矢田部 智昭医師

(高知大学医学部 麻酔科学・集中治療医学講座)-(後編)

周術期を通して管理する

――ICUではどのような患者さんを主に診ていますか?

矢:約7割が術後の患者さんです。僕は今、手術麻酔を週4日、集中治療を週1日担当しているのですが、朝や手術の合間など、時間があるときは常にICUに顔を出すようにしています。カンファレンスにもできる限り参加して、なるべく継続して患者さんを診るようにしています。

大きな手術の麻酔を自分が担当した場合は、そのままその患者さんをICUで管理することになる場合も多いので、術後どうしたらより早く回復できるのかを考えるようになります。そうすると、実は術前からの管理が大事だということがわかってきます。術前に患者さんの状態を確認した上で麻酔計画を立てて、ちゃんと準備して手術に臨んで、術中も術後のことを考えて麻酔をする…というように、周術期を通してしっかり管理することが大切だと思いますね。

――術前管理では具体的にどんなことを行うのでしょうか?

矢:血圧を大きく変動させることなく手術を終わらせるためにはどんな麻酔ができるかを確認したり、気をつけるべき内科的疾患はないかどうかを確認したりします。あとは、気管挿管など気道の管理がしやすいかどうか、体位を取る上で配慮すべき点はないかどうかなどを見ます。気になることは主治医にも確認するようにしています。また、手術前の患者さんは不安を抱えています。麻酔の方法や術後の痛みのコントロールについて話すことで、患者さんの恐怖心を少しでも取り除き、リラックスして手術に臨んでもらうことも、術前訪問の大事な役割だと思っています。

――術前・術後を通して、麻酔科も全身の状態をコントロールしているという感じなんですね。

矢:はい。多分、学生のみなさんには麻酔科ってイメージしにくいと思うんですよ。術中だけを見ていたら何も起こらないですし、痛みを取り除くことや眠らせることが仕事だと思っている人も少なくないと思うんです。でも、周術期全体を通してみると、それだけじゃない。患者さんは手術や集中治療を受けている間、自分では不安や痛みを訴えることができません。だから僕たち麻酔科医が五感を働かせて情報を得て、呼吸や循環をメインに全身を管理した上で、他科のスペシャリストの先生方に治療に入ってもらうわけです。いわば、患者さんを守るための試合を組み立てていくという感覚ですね。そういう意味で、麻酔科医は急性期におけるジェネラリストなのではないかと思っています。

予後を良くする麻酔を追求

――今後のキャリアについてはどのように考えていますか?

矢:知識や技術を磨いて、より多くの患者さんの予後を良くするための麻酔を追求していけたらと思っています。10~20年前ぐらいまでは、機器も薬も十分ではなく、術中の安全管理が第一だったかもしれませんが、今は患者さんの術後の状態をいかに良くできるかが重要になってきていると思うんです。栄養管理やリハビリを早い段階から始め、合併症を減らし、患者さんが早く退院できるようにするためにも、血糖や栄養に関する知識など、様々な勉強を続けていきたいと思っています。

2004年 高知大学医学部卒業

2014年4月現在 高知大学医学部 麻酔科学・集中治療医学講座 助教

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:原澤 慶太郎先生

- Information:April, 2014

- 特集:医師の勤務環境 自分が変わる、組織を変える

- 特集:医師の勤務環境の現状と課題

- 特集:困ったときには、まず身近な人に相談しましょう

- 特集:専門家に聞いてみよう―組織のあり方を変える

- 特集:専門家に聞いてみよう―自身の考え方を変える

- 特集:専門家に聞いてみよう―ネガティブな感情と付き合う

- 同世代のリアリティー:人の人生に関わる 編

- チーム医療のパートナー:コミュニティソーシャルワーカー

- チーム医療のパートナー:行政保健師

- 地域医療ルポ:宮崎県西臼杵郡高千穂町|高千穂町国民健康保険病院 押方 慎弥先生

- 10年目のカルテ:麻酔科 矢田部 智昭医師

- 10年目のカルテ:麻酔科 宮本 真紀医師

- 10年目のカルテ:麻酔科 藤原 亜紀医師

- 日本医師会の取り組み:日本医師会生涯教育制度

- 医師の働き方を考える:一人ひとりの事情に合わせて、働きやすい職場を一緒に探す

- 医学教育の展望:研修に専念できる環境を作る

- 大学紹介:山形大学

- 大学紹介:東海大学

- 大学紹介:関西医科大学

- 大学紹介:広島大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体/西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 医学生の交流ひろば:4

- FACE to FACE:田沢 雄基×西村 有未