2017年8月24日、「医学教育の在り方に、学生はどう参画できるか」をテーマとして、第5回医学生・日本医師会役員交流会が開催されました。今回の特集では、交流会当日の報告やディスカッションの様子を誌面で再現します。

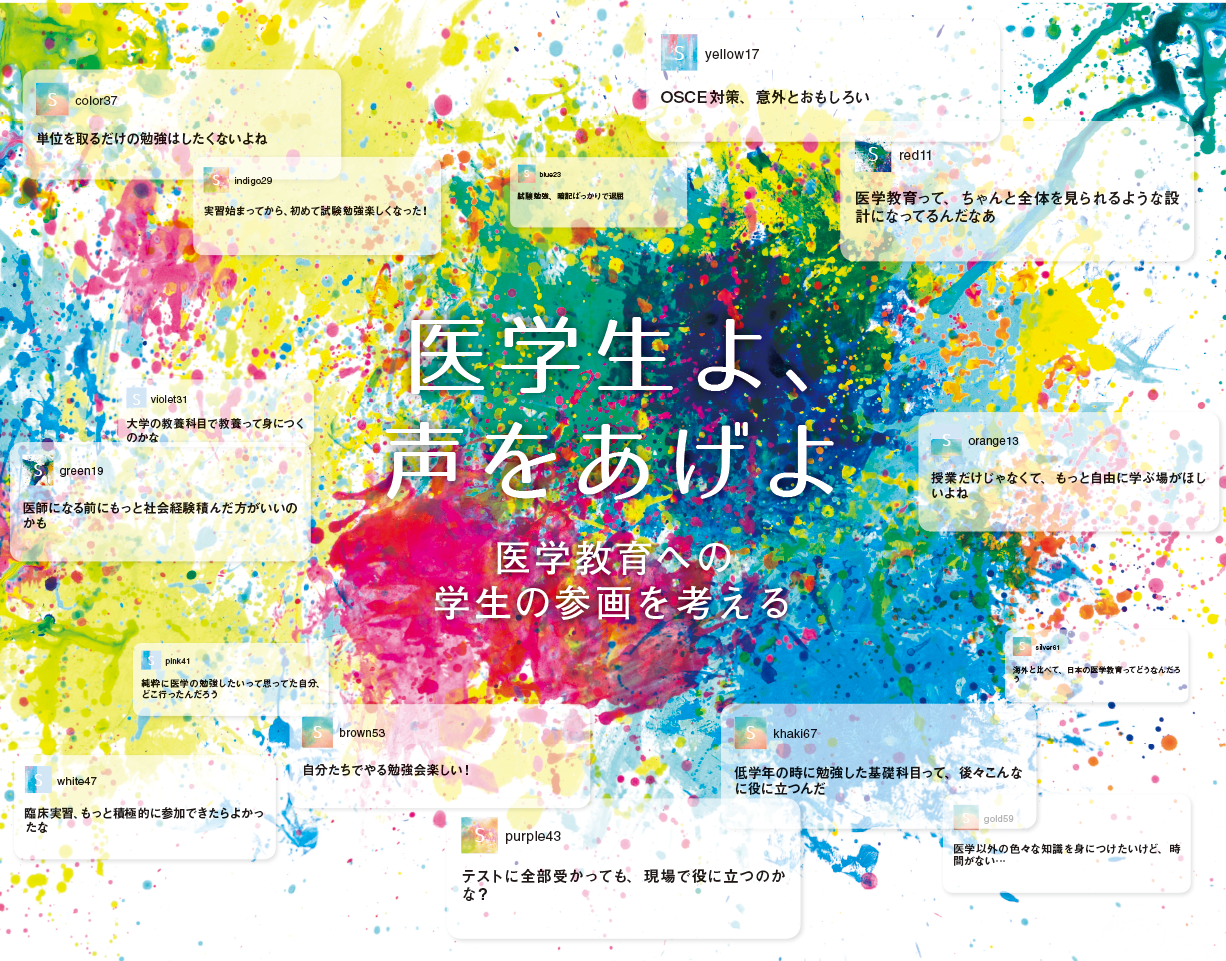

今回の特集のテーマは、「医学生よ、声をあげよ 医学教育への学生の参画を考える」です。医学教育への参画と言われても、試験に通るための勉強で精一杯で、大学に物申すような余裕なんてない、という気持ちになるかもしれません。

けれど皆さんは、自分の受ける教育に対して声をあげる機会を持っています。例えば、皆さんの中には、授業や実習について、大学で配られるアンケートに答えたことがある方も多いのではないでしょうか。そこで「もっとこんな勉強がしたい」「こんな授業があったらいいのに」という素朴な感覚を伝えるだけでも、実は大学にとって大きな意味があります。

いま、「医学教育への医学生の参画」は、医学部を擁する大学にとって、重要な課題となっています。そのきっかけとなったのは、いわゆる2023年問題*です。わが国では、日本医学教育評価機構が国際基準に照らして各大学の医学教育の評価を始めています。その基準のなかでは、教育の内容・カリキュラム等を話し合う場に学生が参加し、彼らの声を反映することが重要なポイントとなっています。なぜなら、医学の発展とともに医学生の学習する内容が増えているなかでは、「どのような教育をすれば学生の学びが深まるのか」を考え、改善の道を模索し続けなければならないからです。そのためには、教育する側と教育を受ける側が、建設的に対話することが不可欠です。

こうした流れから、2017年8月、「医学教育の在り方に、学生はどう参画できるか」をテーマとした医学生・日本医師会役員交流会が開催され、医学教育に関心を持つ医学生18名が全国から集まりました。そのうち3名の医学生は運営委員を務め、事前に周りの医学生や、医学教育に関わる有識者にヒアリングを行い、当日はその結果報告をベースに議論を行いました。卒前教育はもちろん、臨床研修や専門医の仕組みにも関わる日本医師会の役員のほか、医学教育を担当した経験を持つ医系技官の先生も交え、これからの医学教育を良くしていくために、医学生に何ができるのか、活発な議論が交わされました。

皆さんにとって、「医学教育に学生が参画する」というのは、遠い世界の話のように感じられるかもしれません。しかし、例えば授業評価やアンケートを通じて、一人ひとりが小さな声を上げていくだけでも、今の教育を少しずつ変化させることができるはずです。医師になるために、何をどんな風に学びたいか、少し立ち止まって考えてみませんか?

*2023年問題…2023年より、米国医師免許試験(USMLE)を受験するために、アメリカ医科大学協会または世界医学教育連盟の基準による認証を受けた医学部を卒業していることが必要になる。日本では日本医学教育評価機構が世界医学教育連盟の認証を受け、各大学の評価を行っている。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:志水 太郎先生

- Information:Autumn, 2017

- 特集:医学生よ、声をあげよ 医学教育への学生の参画を考える―第5回医学生・日本医師会役員交流会―

- 特集:運営委員3名の振り返り座談会―学生が主体性を持って医学教育に参画できる未来へ―

- 特集:交流会を終えて

- 特集:医学教育の専門家に聴く ①医学教育の第三者評価

- 特集:医学教育の専門家に聴く ②新たな専門医の仕組み

- 特集:全体ディスカッション

- 「食べる」×「健康」を考える①

- 同世代のリアリティー:テレビ番組制作の仕事 編

- 地域医療ルポ:栃木県宇都宮市|ひばりクリニック 髙橋 昭彦先生

- チーム医療のパートナー:看護師(がん化学療法・がん放射線療法)

- 10年目のカルテ:内分泌代謝内科 堀内 由布子医師

- 10年目のカルテ:感染症内科 西村 翔医師

- 10年目のカルテ:リウマチ・膠原病内科 須田 万勢医師

- 日本医師会の取り組み:これからの「医師の働き方」

- 医師の働き方を考える:夫婦二人三脚で、離島の6千人の健康を支える

- 大学紹介:岩手医科大学

- 大学紹介:名古屋大学

- 大学紹介:京都大学

- 大学紹介:高知大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:井上 鐘哲×中居 薫花