人間の可能性を

引き出す医療を実現したい

【リウマチ・膠原病内科】須田 万勢医師

(聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター)-(前編)

総合診療科から膠原病内科へ

――先生はもともと膠原病内科志望ではなかったそうですね。

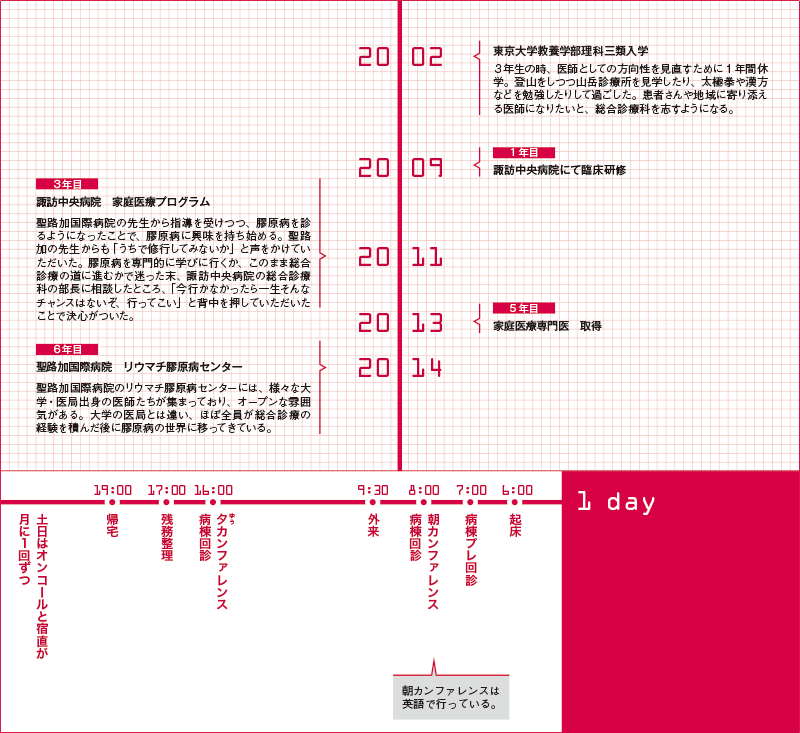

須田(以下、須):はい。幅広い病気に対応できて、患者さんの人生に寄り添う総合診療医になりたかったんです。臨床研修先は総合診療の教育で有名な諏訪中央病院を選び、そのまま後期研修医として残りました。家庭医療専門医も取得し、当時は一生プライマリ・ケアに携わっていくつもりでいましたね。

――ではなぜ今、膠原病内科にいらっしゃるのでしょうか。

須:実は、膠原病内科が近くにないような病院では、総合診療科がその受け皿になることも多いんです。僕が3年目になる頃、諏訪中央病院で膠原病を診ていた先生が亡くなってしまいました。そこで、聖路加国際病院の先生たちから定期的に指導を受けつつ、総合診療医が数名で分担して患者さんを診ることになったんです。ケースディスカッションと診療を繰り返し、「これは興味深いな」と思うようになった頃、聖路加の先生から「本気で膠原病を学びたいなら、うちで修行しないか」と声をかけていただきました。

――具体的にどんなところに魅力を感じたのでしょうか。

須:魅力の一つは、診断をつけていくところです。膠原病内科は、不明熱や関節症状、皮疹などで受診したが診断のつかない患者さんの最後の砦になることもあり、がんや感染症など膠原病以外の様々な可能性も考えながら診断をつけていきます。また、臓器が限定されない疾患を扱うので、全科にわたる幅広い知識が必要になります。こうした点で総合診療とは親和性が高いのですが、総合診療医は膠原病を苦手とすることが多く、この分野を極めればかなりの強みになると感じました。

もう一つは、治療にも専門家ならではの奥深さがあることです。ステロイド一つとっても、投与期間や量、頻度などが少し異なるだけで、副作用や効果が大きく変わります。薬の使い方を教科書的に知っていることと、オーダーメイドで使えることには大きな差がある。総合診療だけでは治療学を深めるのに限界があると感じていた僕にとって、膠原病という専門分野に飛び込むことは、新しい世界を開拓するような喜びがありました。

人間の可能性を

引き出す医療を実現したい

【リウマチ・膠原病内科】須田 万勢医師

(聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター)-(後編)

ライフイベントを支える

――膠原病内科ならではの、やりがいや醍醐味はありますか?

須:医師の治療次第で、若い人たちの人生が左右されるところでしょうか。例えば全身性エリテマトーデス(SLE)の患者さんは女性が圧倒的に多く、また好発年齢は20~30代と、進学や就職、結婚、出産などのライフイベントが重なる時期です。そんな時期に入院期間が長期化したり、ステロイドや免疫抑制剤の副作用が強くなると、患者さんの人生が壊れてしまいます。でも適切に治療すれば、患者さんが就職や出産を諦めずに済む場合がある。高齢の方を診ることが多い総合診療とはまた違ったやりがいを感じます。

――治療次第で、患者さんのQOLは大きく変わるのですね。

須:ええ。当科の部長にも、「膠原病内科医は病気のコントロールだけでなく、就職したい、出産したいといった患者さんの願いを達成できて初めて一人前だ」とよく言われています。

実は僕は学生時代、「膠原病内科にだけは行かないぞ」と思っていたんです。SLEの若い患者さんを担当した時、ステロイドの副作用のために顔はむくみ、筋肉は痩せて立ち上がるのもやっとになっていく姿を目の当たりにして、免疫抑制剤に恐怖を感じたからです。

でも、そんな重篤な副作用は、工夫すれば防げることがあります。例えば、ステロイドを長期使用する際は、骨粗しょう症が生じないよう、予防の薬を早期から一緒に処方します。当院ではその率がかなり高いのですが、世界全体では2~3割とまだまだ低い。論文や学会発表などで情報発信し、世界全体の診療レベルを上げていくことも、僕たちの使命の一つだと思います。

人間の可能性を引き出す医療

――今後の目標を教えていただけますか?

須:膠原病の新たな治療の可能性を追求していきたいです。僕は学生時代から、「人間の可能性を引き出す医療」を目標にしてきました。膠原病でいえば、それは免疫抑制剤からいかに離脱できるかにあたります。免疫抑制剤は命を救う頼もしい切り札である一方、長期的な副作用がどうしても問題になりますし、次々に開発される高価な治療薬が日本の医療費を圧迫しています。病気が長期化したとき、西洋医学以外の力も借りて本人の治る力を引き出すことで、免疫抑制剤から離脱させられないか、そもそも膠原病を予防する方法はないかと考えています。

当科には東洋医学の指導医も在籍しており、科をあげて東洋医学の勉強をしています。また、膠原病の患者さんに生じる、免疫抑制剤で取り切れない痛みへの新たなアプローチとして、運動療法や超音波診断などにも注目しています。今は暗中模索ですが、様々な方法を組み合わせ、自分の生きているうちに答えを見つけたいですね。

2009年 東京大学医学部卒業

2017年10月現在 聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:志水 太郎先生

- Information:Autumn, 2017

- 特集:医学生よ、声をあげよ 医学教育への学生の参画を考える―第5回医学生・日本医師会役員交流会―

- 特集:運営委員3名の振り返り座談会―学生が主体性を持って医学教育に参画できる未来へ―

- 特集:交流会を終えて

- 特集:医学教育の専門家に聴く ①医学教育の第三者評価

- 特集:医学教育の専門家に聴く ②新たな専門医の仕組み

- 特集:全体ディスカッション

- 「食べる」×「健康」を考える①

- 同世代のリアリティー:テレビ番組制作の仕事 編

- 地域医療ルポ:栃木県宇都宮市|ひばりクリニック 髙橋 昭彦先生

- チーム医療のパートナー:看護師(がん化学療法・がん放射線療法)

- 10年目のカルテ:内分泌代謝内科 堀内 由布子医師

- 10年目のカルテ:感染症内科 西村 翔医師

- 10年目のカルテ:リウマチ・膠原病内科 須田 万勢医師

- 日本医師会の取り組み:これからの「医師の働き方」

- 医師の働き方を考える:夫婦二人三脚で、離島の6千人の健康を支える

- 大学紹介:岩手医科大学

- 大学紹介:名古屋大学

- 大学紹介:京都大学

- 大学紹介:高知大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:井上 鐘哲×中居 薫花