医学教育の専門家に聴く

①医学教育の第三者評価(前編)

各大学の医学教育の質を評価する第三者機関である日本医学教育評価機構(JACME)の常勤理事、奈良信雄先生にお話を伺いました。

卒前教育の質を客観的に評価する

評価をきっかけに、日本の医学教育のレベルアップを

日本医学教育評価機構(JACME)は、世界医学教育連盟(WFME)の国際基準を踏まえて、医学教育プログラムを公正かつ適正に評価することを目的に設立された団体です。設立のきっかけは2010年、米国医師国家試験受験資格審査NGO団体(ECFMG)より、「2023年以降は、国際基準で認定を受けた医学校の出身者にしか、米国医師免許試験(USMLE)の受験資格を認めない」と通告があったことでした。この通告を受け、欧米諸国やアジア諸国では既に行われている医学教育分野別評価制度*を日本でも確立すべく、JACMEが設立されたのです。JACMEは、WFMEのグローバルスタンダードに準拠した「医学教育分野別評価基準日本版」を作成し、2017年9月末までに、試行を含めて計23医学部を対象に分野別評価を実施しました。

JACMEの目指すところは、日本の医学部卒業生がUSMLEの受験資格を得られるようにすることに留まりません。評価を通じて日本の医学教育全体のレベルアップを図り、その成果を世界に示していくことも、大きな使命であると考えています。これまで各大学医学部の卒前教育は、客観的に評価されることがほとんどありませんでした。第三者機関により、国際基準という明確な基準に基づいて評価されることを通じて、各大学は自分たちの教育の問題点を知り、継続的に改善に取り組むことができるようになるのです。こうした目的意識が、医療界全体に徐々に浸透してきていることも、インタビュー調査によって明らかになっています。

学生の声をきちんと聴き、教育に反映するために

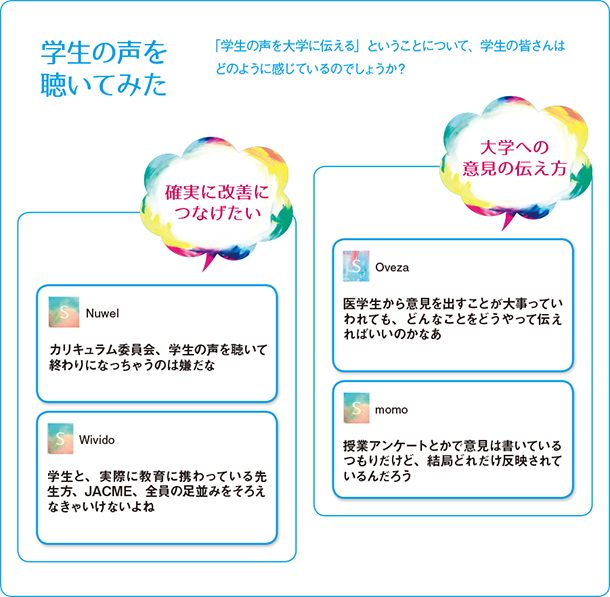

医学教育の国際基準の一つに、「教育プログラムの立案・実施・評価にあたり、学生の意見を聴くこと」というものがあります。つまり、各大学のカリキュラム委員会や教務委員会等に学生代表が正規の委員として入り、意見を出せているかどうかが評価の一つの基準になっているのです。カリキュラム委員会への学生の参画は、現在いくつかの大学で行われ始めています。ただし、この試みにはまだまだ課題もあります。

一つは、中立性をいかに担保するかということです。医学知識に力を入れてほしい、英語教育を充実させてほしい等、学生の要望や意見は多様です。そのため、誰が学生代表になるのかによって、届く声が偏ってしまう可能性も否めません。そうならないために、私たちは学生に対してヒアリングを行い、多様な意見を聴くようにしています。もう一つは、形骸化を防ぐことです。委員会に学生が出席していても、実際には教員の話を聴くばかりというケースもあるようです。私たちとしては、議事録等を見て、学生が意見を述べているかどうか、その意見が本当に教育の改善に役立てられたかというところまで確認したいと考えています。時間的な制約もあり、実際にはそこまで読み込めないこともありますが、学生が参加しているという事実だけでなく、学生の意見がきちんとフィードバックされているかどうかを踏まえて評価することを目指しています。

*医学教育分野別評価制度…「医学教育」という分野に特化して、その教育内容を評価する制度。これまで、日本では医学教育に特化した評価制度はなく、学校教育法第109条等にもとづく評価や、国立大学法人法第35条等にもとづく国立大学法人評価など、「大学教育」や「大学」全体を総合的に評価する制度のみが実施されていた。

奈良 信雄先生

日本医学教育評価機構 常勤理事

JACMEって?

日本医学教育評価機構は、日本の医学教育の質を、国際的見地から評価・保証するための第三者機関。医学教育に特化した分野別評価制度の実施母体となる組織である。

医学教育の専門家に聴く

①医学教育の第三者評価(後編)

写真左より 外山 尚吾(京都大学 医学部 3年)、池尻 達紀(京都大学 医学部 6年)、

荘子 万能(大阪医科大学 医学部 6年)

医学教育評価のその先へ

奈良先生は、「JACMEが目指すのは、日本の医学部卒業生がUSMLEの受験資格を得ることだけではなく、評価を通じて日本の医学教育の質が向上することだ」とおっしゃっていました。これは、医学生にはあまり伝わっていないことかもしれませんね。

奈良先生は、「JACMEが目指すのは、日本の医学部卒業生がUSMLEの受験資格を得ることだけではなく、評価を通じて日本の医学教育の質が向上することだ」とおっしゃっていました。これは、医学生にはあまり伝わっていないことかもしれませんね。

事前に行った医学生ヒアリングでも、「JACMEの評価が始まって、実習期間を長くしなければならなくなったので、実習が前倒しになり、低学年がハードなカリキュラムになっている」といった不満の声も聞かれました。大学側も学生側も、評価の本来の意図を理解できるといいのかな、と思います。

事前に行った医学生ヒアリングでも、「JACMEの評価が始まって、実習期間を長くしなければならなくなったので、実習が前倒しになり、低学年がハードなカリキュラムになっている」といった不満の声も聞かれました。大学側も学生側も、評価の本来の意図を理解できるといいのかな、と思います。

もっと学生の声を

JACMEによる各大学の評価ラウンドでは現在、各学年2~3人の学生がヒアリングを受けています。奈良先生は、「可能ならばもっと多くの学生の声を聴きたい」と言ってくださいました。また、海外のように、評価ラウンドに医学生が参加する可能性についても示唆されていました。学生の参加を非常に重視されているのを感じます。

JACMEによる各大学の評価ラウンドでは現在、各学年2~3人の学生がヒアリングを受けています。奈良先生は、「可能ならばもっと多くの学生の声を聴きたい」と言ってくださいました。また、海外のように、評価ラウンドに医学生が参加する可能性についても示唆されていました。学生の参加を非常に重視されているのを感じます。

「学生の声と言っても大それたものを求めているわけではなく、素朴な声を聴きたい」ともおっしゃっていましたね。具体的な提案でなくても、それを受けて関係者で検討していけばいいのだと。これは、多くの医学生が励まされる内容ではないかと思います。

「学生の声と言っても大それたものを求めているわけではなく、素朴な声を聴きたい」ともおっしゃっていましたね。具体的な提案でなくても、それを受けて関係者で検討していけばいいのだと。これは、多くの医学生が励まされる内容ではないかと思います。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:志水 太郎先生

- Information:Autumn, 2017

- 特集:医学生よ、声をあげよ 医学教育への学生の参画を考える―第5回医学生・日本医師会役員交流会―

- 特集:運営委員3名の振り返り座談会―学生が主体性を持って医学教育に参画できる未来へ―

- 特集:交流会を終えて

- 特集:医学教育の専門家に聴く ①医学教育の第三者評価

- 特集:医学教育の専門家に聴く ②新たな専門医の仕組み

- 特集:全体ディスカッション

- 「食べる」×「健康」を考える①

- 同世代のリアリティー:テレビ番組制作の仕事 編

- 地域医療ルポ:栃木県宇都宮市|ひばりクリニック 髙橋 昭彦先生

- チーム医療のパートナー:看護師(がん化学療法・がん放射線療法)

- 10年目のカルテ:内分泌代謝内科 堀内 由布子医師

- 10年目のカルテ:感染症内科 西村 翔医師

- 10年目のカルテ:リウマチ・膠原病内科 須田 万勢医師

- 日本医師会の取り組み:これからの「医師の働き方」

- 医師の働き方を考える:夫婦二人三脚で、離島の6千人の健康を支える

- 大学紹介:岩手医科大学

- 大学紹介:名古屋大学

- 大学紹介:京都大学

- 大学紹介:高知大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:井上 鐘哲×中居 薫花