医療界全体で知識を共有し

日本の感染症医療の質を高めたい

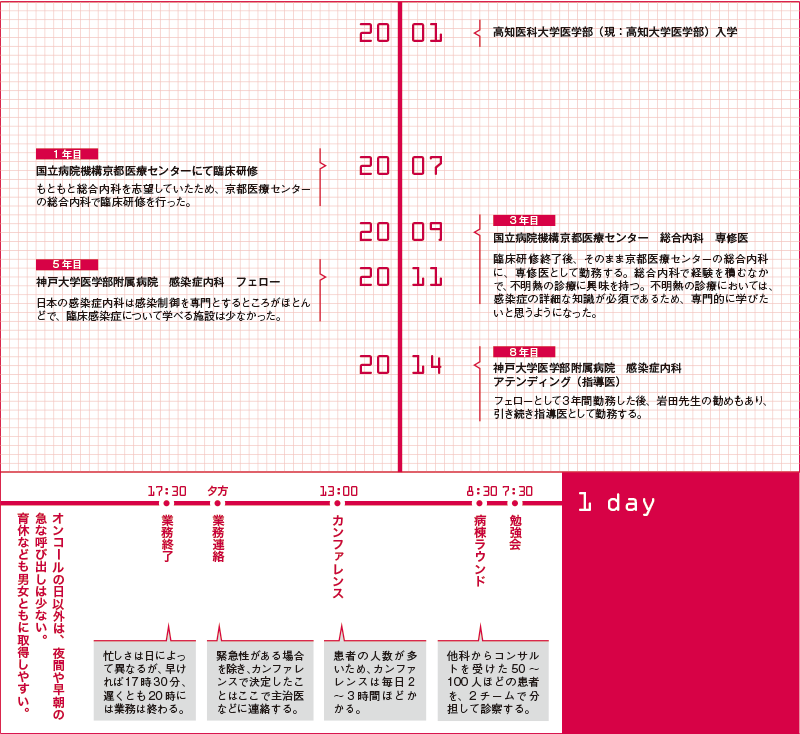

【感染症内科】西村 翔医師

(神戸大学医学部附属病院 感染症内科)-(前編)

総合内科から感染症内科へ

――先生はなぜ感染症分野を志したのですか?

西村(以下、西):私は感染症内科に来る前、総合内科に勤務していました。総合内科では、不明熱の診断に関わることが多くなります。不明熱については、基本的に感染症・リウマチ膠原病・悪性腫瘍の三つを軸にして診断を行いますが、次第に「感染症のプロはどのように不明熱にアプローチするのか」という部分に興味が湧き、感染症内科で学ぶことにしたんです。

――感染症分野の講座を持つ大学は数が限られますよね。

西:はい。当時は今よりも、臨床の感染症を学べる施設は少なかったですね。感染症分野は、病院全体に感染症が蔓延しないようにコントロールする「感染制御」と、感染症にかかった患者さんの診断・治療を行う「臨床感染症」の2分野に大きく分かれます。日本では感染制御を扱う先生が多く、臨床感染症を学ぶ場は、アメリカ帰りの先生方が立ち上げ始めたところでした。そのうちの一人である岩田健太郎先生のもとで学ぼうと、神戸大学に来ました。

医療界全体で知識を共有し

日本の感染症医療の質を高めたい

【感染症内科】西村 翔医師

(神戸大学医学部附属病院 感染症内科)-(後編)

感染症内科医の仕事

――感染症内科医は、どんな仕事をしているのでしょうか。

西:所属機関によって違うと思いますが、当院では各科で診ている患者さんのコンサルトが中心になります。他科の先生が診ている患者さんが発熱したり、採血で炎症所見が現れたとき、それらの診断・治療の専門家として、感染症の診断・治療の目途がつくまで関わります。50~100人くらいの患者さんを、2チームで分担して診ています。

私たちが主治医となって診る疾患には、HIVや結核、渡航帰りの方の感染症(デング熱やマラリヤ)などがありますね。ただ、患者さんの数が多い疾患ではないため、我々が入院主治医として診ている患者さんは常に3~4人です。

――感染症分野の醍醐味は、どんなところにありますか?

西:やはり、不明熱をどう診断するかというところでしょうか。他科からコンサルトを受けると、実際には原因が感染症ではない場合も多いです。でも、「感染症ではなさそうです」とだけ返しても、診断がつかなければ主治医は困ってしまいますよね。的確な診断のためには、ある程度総合内科的な知見が求められると感じます。

――感染症の治療は難しいものが多いのですか?

西:いえ、菌が同定できれば、使う抗菌薬の種類など、治療方法はある程度決まってきます。ただ、抗菌薬は漫然と投与すれば良いものではありません。副作用のリスクや、耐性菌を生じるリスクを減らすため、私たちは、抗菌薬の投与を開始する前に、「いつ抗菌薬を止めるか」について必ず考えるようにしています。カンファレンスでも、どんな状態になったら抗菌薬を止めるのか、変えるのかといった議論がよくなされます。

――菌の同定ができず、診断がつかないことはあるのですか?

西:もちろんあります。そのなかでいかにリスクを減らしながら治療していくかも、私たちの腕の見せどころです。例えば、他科で既に抗菌薬を投与された患者さんでは、検体を培養しても菌が発育してこないことが多いため、原因菌の同定が難しくなります。状態によっては、一刻も早く治療を開始しなくては命に関わることもあるので、診断の際には、緊急性の高い疾患から順に除外していきます。検査結果を待たず、幅広い菌をカバーする抗菌薬を投与することもあります。

逆に、患者さんの状態を総合的に診て、効いている抗菌薬でもいったん止め、数日置いてから検体を取って、菌を同定することもあります。もし内服薬でも治療可能な菌だとわかれば、点滴で抗菌薬を投与されている患者さんも、退院して外来治療に切り替えることができます。状態が悪くないのに入院が長期化することは、患者さんにとっても望ましくありませんからね。

感染症医療の質を高めたい

――先生は今後、ご自身の専門性をどのように活かしていきたいと思っていますか?

西:耐性菌の診断・治療に精通した専門家として、他科の医師はもちろん、臨床検査技師や薬剤師などの他職種に、感染症の知識を伝えていきたいです。特に臨床検査技師は、菌を培養して同定し、その菌に感受性のある薬剤について医師に伝えられる立場にあります。感染症専門医を一気に増やすことは難しくても、技師や薬剤師が正しい知識を持てば、感染症医療の質を向上できると思うんです。検査会社や薬局なども巻き込み、全体の質を上げていきたいです。

――最後に、医学生へメッセージをお願いします。

西:日本の感染症診療を底上げするためには、感染症の専門家も必要ですが、それ以上に、「ある程度しっかり感染症を診られる医師」を多く育てることが必要だと思っています。当院には3か月間の短期研修プログラムもありますから、興味を持った方は、感染症を専門にするかどうかを問わず、一度学びに来てみてください。

2007年 高知大学医学部卒業

2017年10月現在 神戸大学医学部附属病院 感染症内科 医員

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:志水 太郎先生

- Information:Autumn, 2017

- 特集:医学生よ、声をあげよ 医学教育への学生の参画を考える―第5回医学生・日本医師会役員交流会―

- 特集:運営委員3名の振り返り座談会―学生が主体性を持って医学教育に参画できる未来へ―

- 特集:交流会を終えて

- 特集:医学教育の専門家に聴く ①医学教育の第三者評価

- 特集:医学教育の専門家に聴く ②新たな専門医の仕組み

- 特集:全体ディスカッション

- 「食べる」×「健康」を考える①

- 同世代のリアリティー:テレビ番組制作の仕事 編

- 地域医療ルポ:栃木県宇都宮市|ひばりクリニック 髙橋 昭彦先生

- チーム医療のパートナー:看護師(がん化学療法・がん放射線療法)

- 10年目のカルテ:内分泌代謝内科 堀内 由布子医師

- 10年目のカルテ:感染症内科 西村 翔医師

- 10年目のカルテ:リウマチ・膠原病内科 須田 万勢医師

- 日本医師会の取り組み:これからの「医師の働き方」

- 医師の働き方を考える:夫婦二人三脚で、離島の6千人の健康を支える

- 大学紹介:岩手医科大学

- 大学紹介:名古屋大学

- 大学紹介:京都大学

- 大学紹介:高知大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:井上 鐘哲×中居 薫花