医学教育の専門家に聴く

②新たな専門医の仕組み(前編)

日本医師会常任理事で、日本専門医機構理事でもある羽鳥裕先生にお話を伺いました。

研修プログラムを標準化し専門医の質を担保する

専門研修を第三者的な観点から標準化する

ドクタラーゼ20号と21号の特集記事でも取り上げたように、現在、新たな専門医の仕組みが整いつつあります。今後、皆さんが専門医資格を取得する際に受けることになる「専門研修」は、臨床研修と並んで、卒後教育における大きなトピックとなるでしょう。

これまでの専門医制度は、学会ごとに基準や質のばらつきがあり、医師が自分のキャリアを設計していくうえで、どの専門医をいつ取得するのがよいのかわかりにくいものでした。また、医療を受ける国民の皆さんにとっても、どの専門医がどのような専門性を持っているのかわかりにくかったのではないかと思います。そこで、医師にも、国民の皆さんにもわかりやすい、新たな専門医の仕組みを作っていくことになったのです。新たな専門医の仕組みでは、日本専門医機構が第三者機関として入り、プログラムを標準化することで、専門医が研修をしっかりと受けてきたということを担保しようとしています。

なお、第三者機関が評価を行うことに対し、「各診療科の専門家でないと、研修内容が適切かどうか判断できないのではないか」という懸念の声も聞かれます。研修プログラムを作り、その内容を評価していくのはあくまで学会であり、日本専門医機構はそのプロセスを評価するものだと捉えていただくのが良いと思います。つまり機構は、「学会がきちんと研修プログラムを評価しているか」というところを担保しているのです。

医学生の意見も取り入れながら議論していきたい

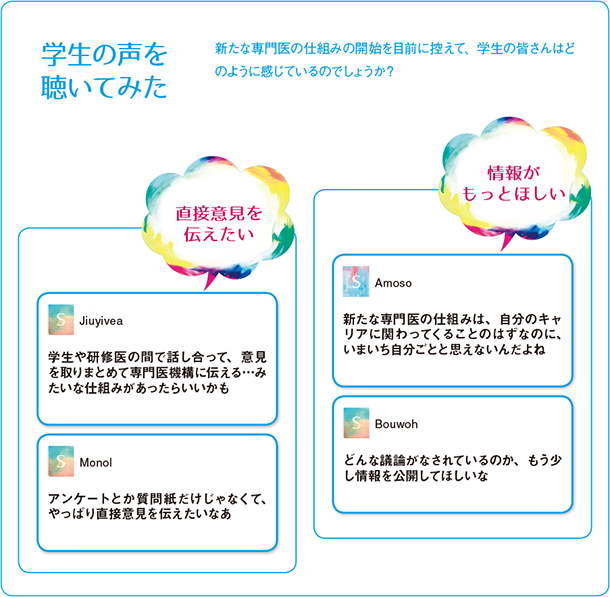

より良い専門医の仕組みをつくるため、現在も議論が重ねられています。しかしこれまでは、機構でどういった議論が行われ、どのように意思決定がなされてきたのか、詳細な情報は公表されてきませんでした。そのため医学生や研修医の皆さんからは、「様々な情報や憶測に振り回され、混乱している」という声を頂くこともあります。

私は、これまでの理事会の会議の議事録などを公表するのも良いのではないかと考えていますが、これには慎重な立場をとる方も多くいます。というのも、専門医に関する議論は医療提供体制全般に関わる事項であるため、配慮のない情報公開は、各方面の関係者の間に混乱を招く恐れがあるからです。それでも、各学会や行政など、様々な立場の方が納得できる仕組みにしていくために、関係者一同が丁寧に議論を重ねていることはご理解いただきたいと思います。

一方で私たちは、これから専門研修を受ける当事者である医学生や研修医の意見を取り入れていくことは非常に重要だと考えています。今後は、機構が説明会などを開催したりできればと考えています。また、機構から学生の皆さんに直接意見を聴く機会も設けたいですね。皆さんも、メールなどでも結構ですので、ぜひ私たちに意見や疑問を届けてほしいです。

羽鳥 裕先生

日本医師会 常任理事 日本専門医機構 理事

医学教育の専門家に聴く

②新たな専門医の仕組み(後編)

新たな専門医の仕組みの実際

新たな専門医の仕組みに関して、周囲の医学生からは「一人前になるのが遅くなるのではないか」といった声を聞くことも多いです。けれどよくよく聴いてみると、専門医取得までの年数が、従来と比べて極端に長くなるわけではないということでしたね。

新たな専門医の仕組みに関して、周囲の医学生からは「一人前になるのが遅くなるのではないか」といった声を聞くことも多いです。けれどよくよく聴いてみると、専門医取得までの年数が、従来と比べて極端に長くなるわけではないということでしたね。

日本専門医機構は、各学会の専門医制度や専門研修プログラムの詳細を評価するのではなく、あくまで制度設計のプロセスを管理している、という点も、お話を伺って納得がいきました。

日本専門医機構は、各学会の専門医制度や専門研修プログラムの詳細を評価するのではなく、あくまで制度設計のプロセスを管理している、という点も、お話を伺って納得がいきました。

医学生の側からすると、新たな専門医の仕組みについての議論にリアルタイムでついていくのは難しいですよね。議論の過程の情報開示はなかなか難しいというお話でしたが、「結局どんな仕組み・制度になっていくのか」という部分が、研修医や学生にも伝わるような仕組みがあるとありがたいですね。

医学生の側からすると、新たな専門医の仕組みについての議論にリアルタイムでついていくのは難しいですよね。議論の過程の情報開示はなかなか難しいというお話でしたが、「結局どんな仕組み・制度になっていくのか」という部分が、研修医や学生にも伝わるような仕組みがあるとありがたいですね。

一人ひとりが声をあげよう

「専門医機構の議論に、研修医や医学生の声もできるだけ取り入れたい」と言っていただけたのは、非常に心強かったです。

「専門医機構の議論に、研修医や医学生の声もできるだけ取り入れたい」と言っていただけたのは、非常に心強かったです。

全国の医学部の学生を束ねるような団体は現状ありませんが、学生同士の草の根のネットワークは存在します。それらを通じて、「どんな小さなことでも、声をあげることに価値があるんだ」と伝えていきたいですね。

全国の医学部の学生を束ねるような団体は現状ありませんが、学生同士の草の根のネットワークは存在します。それらを通じて、「どんな小さなことでも、声をあげることに価値があるんだ」と伝えていきたいですね。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:志水 太郎先生

- Information:Autumn, 2017

- 特集:医学生よ、声をあげよ 医学教育への学生の参画を考える―第5回医学生・日本医師会役員交流会―

- 特集:運営委員3名の振り返り座談会―学生が主体性を持って医学教育に参画できる未来へ―

- 特集:交流会を終えて

- 特集:医学教育の専門家に聴く ①医学教育の第三者評価

- 特集:医学教育の専門家に聴く ②新たな専門医の仕組み

- 特集:全体ディスカッション

- 「食べる」×「健康」を考える①

- 同世代のリアリティー:テレビ番組制作の仕事 編

- 地域医療ルポ:栃木県宇都宮市|ひばりクリニック 髙橋 昭彦先生

- チーム医療のパートナー:看護師(がん化学療法・がん放射線療法)

- 10年目のカルテ:内分泌代謝内科 堀内 由布子医師

- 10年目のカルテ:感染症内科 西村 翔医師

- 10年目のカルテ:リウマチ・膠原病内科 須田 万勢医師

- 日本医師会の取り組み:これからの「医師の働き方」

- 医師の働き方を考える:夫婦二人三脚で、離島の6千人の健康を支える

- 大学紹介:岩手医科大学

- 大学紹介:名古屋大学

- 大学紹介:京都大学

- 大学紹介:高知大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:井上 鐘哲×中居 薫花