一つひとつの手がかりから

ホルモン異常の原因を突き止めていく

【内分泌代謝内科】堀内 由布子医師

(国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科)-(前編)

疾患を同定していく面白さ

――先生が内分泌代謝内科に進まれたきっかけは何ですか?

堀内(以下、堀):臨床研修2年目の頃、ローテーション中に経験した症例が非常に印象的だったからです。

その患者さんは、高血圧の精査目的で当科に入院された方でした。副腎腫瘤を認め、褐色細胞腫*1の診断がついていました。また、ACTH*2とコルチゾール過剰も認め、クッシング症候群*3の合併が疑われていました。クッシング症候群は下垂体疾患に起因することが多く、私はまずそれを疑いました。しかし下垂体疾患は認められず、負荷試験の結果も、異所性のACTH産生*4を示していたんです。そこで、褐色細胞腫からACTHが産生されているのではないかと疑い、副腎を切除して治療することにしました。最終的には、血中のbig②CTH*5の測定結果と、術後の病理検査結果が決め手となって、ACTH産生褐色細胞腫であると診断することができました。

ACTH産生褐色細胞腫という非常に稀な症例について、論文を調べたり、負荷試験やホルモン値の結果と照らし合わせて自力で診断に至れたことはとても嬉しかったですね。まるで探偵が一つひとつの手がかりをもとに犯人を追い詰めていくような奥深さに、すぐ「内分泌を専門にしよう」と決めました。

――疾患を同定するときは、カンファレンスなどで話し合いながら行うのですか?

堀:そうですね。私たちのチームは皆とても仲が良く、机も近くにまとまっているので、頻繁に意見交換をしています。わかりやすい正解がないことも多いので、一人で考えるよりも皆で話し合った方が、考えがまとまりやすくなりますね。

*1 褐色細胞腫…副腎髄質や傍神経節に生じる腫瘍。通常はカテコールアミンを過剰に産生するものであり、ACTHは産生しない。

*2 ACTH…副腎皮質刺激ホルモン(adrenocorticotropic hormone)。下垂体前葉ホルモンの一種であり、副腎皮質ホルモンの分泌を促進する。

*3 クッシング症候群…副腎皮質ホルモンの一つであるコルチゾールの過剰産生により生じる様々な病態の総称。ACTH産生下垂体腺腫に起因するものを特に「クッシング病」と呼ぶ。

*4 異所性のACTH産生…クッシング症候群のうち、下垂体以外からACTHが過剰に産生されているものを異所性ACTH症候群(EAS)という。

*5 big-ACTH…大分子ACTH(または高分子ACTH)。生物学的活性が低い。EASではbig-ACTHが産生されることがあり、クッシング病とEASを鑑別する際に有用。

一つひとつの手がかりから

ホルモン異常の原因を突き止めていく

内分泌代謝内科】堀内 由布子医師

(国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科)-(後編)

内分泌疾患の診療とは

――内分泌代謝内科は、主にどのような疾患を扱うのですか?

堀:内分泌代謝内科は、ホルモンの量や作用の異常によって引き起こされる疾患を診る診療科です。臓器でいうと、主に下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎・膵臓・性腺などの内分泌器官を診ることになります。

糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を除けば、患者さんの数が多いのは、甲状腺疾患や原発性アルドステロン症です。当院のような内分泌分野の地域中核施設には、下垂体病変の方も来られます。現在は産婦人科と連携し、甲状腺疾患を合併した妊婦さんを診ることも多いです。

――主にどのような治療を行うのでしょうか?

堀:治療方法には投薬と手術とがあります。ホルモンの過剰産生がある場合、原因となる腫瘍などを外科手術で切除してしまうことも多いですね。その場合、外科や泌尿器科、脳外科などに手術をお願いし、術後のフォローをこちらで行っています。

――内分泌代謝内科医の専門性はどんなところにありますか?

堀:内分泌疾患は、どこかが痛くなるとか、身体所見から何かわかるということが少なく、「この疾患ではないか?」と疑って検査をしてみないとなかなか疾患を同定できません。私たちは、内分泌や代謝の異常を疑い、検査などで特定していく専門家だと思っています。

――他科からコンサルトを受ける機会も多そうですね。

堀:はい。脂質代謝異常や電解質異常があって、内分泌内科へと送られてくることが多いです。内分泌や代謝に関わる疾患は全て診るつもりで診療にあたっていますね。他科の先生にも、検査をしてみて、「おかしいな」と思ったら内分泌疾患を疑っていただけるよう、学会などで情報提供をしていきたいです。

多様な働き方を可能にする

――今後、どんなことに挑戦してみたいですか?

堀:一つは、地域の医療機関との連携を強化することです。現在も、開業医向けの講習を行ったり、紹介しやすい関係を築くために挨拶回りをしたりしています。隠れた内分泌疾患の患者さんを地域全体で掬い上げ、スムーズに連携できるようになったら嬉しいですね。

もう一つは、女性医師が働きやすい環境を作ることです。私は産休・育休をほとんど取らずに職場復帰をしたのですが、子育てをしながら働くのはとても大変でした。今後は、子どもが熱を出したときのバックアップ体制などを構築していきたいと思っています。また、私の時には医局にロールモデルとなる先輩医師があまりいなかったので、私自身が後輩のロールモデルになれたらな、と思っています。

――最後に、医学生にメッセージをお願いします。

堀:医師は様々な働き方ができるということを覚えておいてほしいです。大学周辺にいると、どうしても「アカデミックに生きることが全てで、それ以外の働き方はだめなのではないか」と思ってしまうかもしれません。でも実際には、医師資格があれば働き口はいくらでもあり、そのなかから自分に合った働き方を選ぶことができるはずです。例えば子どもを最優先にして生きたっていい。人生のプランをよく考え、それに合わせて働き方を柔軟に変えていってほしいなと思います。

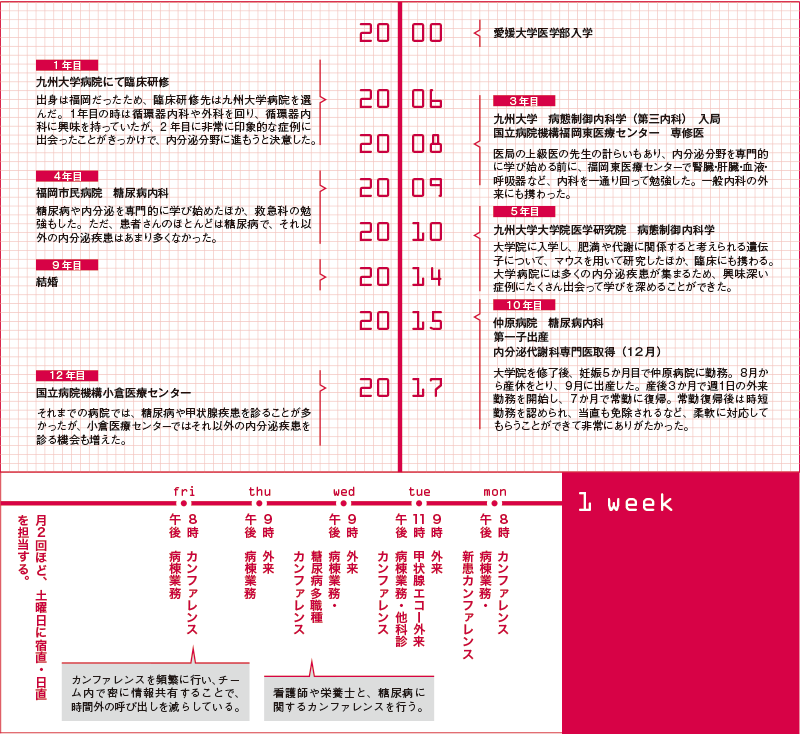

2006年 愛媛大学医学部卒業

2017年10月現在 国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:志水 太郎先生

- Information:Autumn, 2017

- 特集:医学生よ、声をあげよ 医学教育への学生の参画を考える―第5回医学生・日本医師会役員交流会―

- 特集:運営委員3名の振り返り座談会―学生が主体性を持って医学教育に参画できる未来へ―

- 特集:交流会を終えて

- 特集:医学教育の専門家に聴く ①医学教育の第三者評価

- 特集:医学教育の専門家に聴く ②新たな専門医の仕組み

- 特集:全体ディスカッション

- 「食べる」×「健康」を考える①

- 同世代のリアリティー:テレビ番組制作の仕事 編

- 地域医療ルポ:栃木県宇都宮市|ひばりクリニック 髙橋 昭彦先生

- チーム医療のパートナー:看護師(がん化学療法・がん放射線療法)

- 10年目のカルテ:内分泌代謝内科 堀内 由布子医師

- 10年目のカルテ:感染症内科 西村 翔医師

- 10年目のカルテ:リウマチ・膠原病内科 須田 万勢医師

- 日本医師会の取り組み:これからの「医師の働き方」

- 医師の働き方を考える:夫婦二人三脚で、離島の6千人の健康を支える

- 大学紹介:岩手医科大学

- 大学紹介:名古屋大学

- 大学紹介:京都大学

- 大学紹介:高知大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:井上 鐘哲×中居 薫花