医学生の皆さんが、今回のパンデミックの対応に当たる可能性は低いですが、

これからも私たちは新興感染症のリスクにさらされ続けます。

今回の特集では、政府をはじめとする関係機関の対応を俯瞰し、

ここまでの新型コロナウイルス感染症との闘いから、

次世代の医療の担い手が学べることについて考えていきます。

※この特集は2020年6月22日までの情報に基づいて作成しました。

1~5月の流れを時系列で振り返る

2019年に発生した新型コロナウイルス感染症はまたたく間に全世界に広がり、2020年3月にはWHOがパンデミックの状況にあるとの認識を示しました。日本国内でも感染が拡大し、5月頃には感染者の報告数が減少傾向に転じたものの、「次の波」への恐れなど、依然として予断を許さない状況にあります。

今回の特集では、2020年1~5月の間に日本政府や公的機関が行った新型コロナウイルス感染症への対応を、「全体戦略/感染拡大防止策」「医療提供体制の維持と構築」「水際対策」「経済対策・国民への情報提供」の大きく四つに分類しながら、時系列で振り返っています。また、国立国際医療研究センターで早期からこの感染症の臨床に携わっている忽那賢志先生、国立保健医療科学院にて感染症の情報収集・情報提供を行い、厚生労働省のクラスター対策班の立ち上げにも関わった齋藤智也先生、沖縄県で感染症と地域医療の二つの分野で活動しつつ、厚生労働省の技術参与としても対応に当たった高山義浩先生、全国で最も感染が拡大した東京都で医療提供体制の構築等を行った東京都医師会会長の尾﨑治夫先生の4名に、これまでの経緯を振り返っていただき、コメントを掲載しています。

新型コロナウイルス感染症対策

さて、このページでは、日本の新型コロナウイルス感染症対応の基本的な方針と、その方針が決定されるまでの経緯について、簡単に概観します。

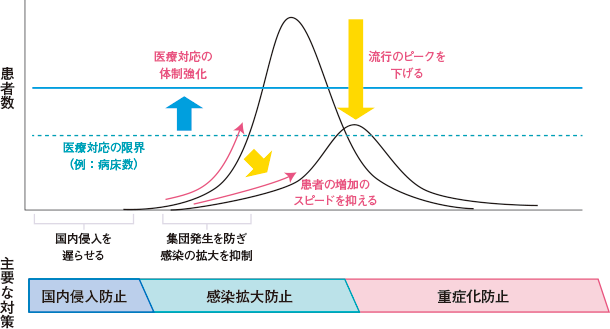

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の定めた「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針*1」によると、日本の対策の目的は「感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持する」ことにより「国民の生命を守る」ことです。そのために、「三つの密」の回避や社会的距離の確保、手洗いやマスクといった基本的な感染対策を推進して人々の行動変容を促しつつ、積極的疫学調査等によりクラスター(集団感染)の発生を抑え、爆発的な感染拡大(オーバーシュート)の発生を防止するという戦略を取っています。また、「必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制する」ことで、封じ込めや医療提供体制の崩壊防止を図り、同時に今後感染者が急増した場合に備え、重症者等への対応を中心とした医療提供体制の整備も目指しています。

日本の対応を追っていくと、まずは過去の新興・再興感染症/輸入感染症の経験を踏まえた対応をしつつ、この新しいウイルスに関する新たな知見が見つかり次第、対策を少しずつ修正・追加していったという経緯が見て取れます。

次ページ下図のような「国内侵入を遅らせ、感染者の増加スピードを抑制し、流行のピークを小さくしつつ、その間に時間を稼いで医療体制を強化して重症者・死者数を抑制する」という方針自体は、新型インフルエンザ対策の戦略を踏襲したものです*2。しかし1月時点では、このウイルスの感染を抑制する適切な方法は当然ながら不明でした。この頃、専門家たちはひたすら情報収集に当たりつつ、感染者の入院治療を行い、保健所等の各機関がサーベイランスを行いました。流行地域からの入国制限や検疫強化など、水際対策も開始しました。

2月に入ると、横浜港に入港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の対応に当たる過程で、徐々に感染力の強さや重症化率等が把握されるようになりました。クラスター対策を強化する方針が立てられ、2月25日に厚生労働省内にクラスター対策班が設置されました。

3月には欧米などでも感染が急速に拡大したため、水際対策をさらに拡大・強化する必要に迫られました。またこの頃、クラスター対策を通じて「感染者の8割は他者に感染させておらず、残り2割の感染者から複数の人に感染が広がっている」「換気が悪く、不特定多数の人が集まり、人と人との近距離での接触があるような空間で感染が広がりやすい」といったこのウイルスの特徴が判明しました。そこで、「『三密』の回避」など、人々の行動変容を促す呼びかけが盛んに行われるようになりました。

しかし感染拡大は止まらず、3月下旬には都市部を中心に感染者が急増しました。特に首都圏などの医療機関では、クルーズ船関連の感染者約700名の受け入れ後から休む間もなく、増加する国内の感染者の対応に当たることとなり、その他の地域でも医療への負荷は増加していきます。この時点での大きな課題は、病床のひっ迫とPCR等検査体制整備の遅れでした。そこで、軽症者や無症状の感染者について入院ではなく宿泊施設や自宅で療養する方針が示され、4月以降その体制が徐々に整備されました。また、医師が必要と判断したにも関わらずPCR検査につながらなかった事例も相次いだため、各地域で検査体制の拡充が図られました。

4月には、さらなる感染拡大防止策として「人と人との接触機会を8割削減する」という方針が打ち出されます。4月7日に発令された緊急事態宣言でもこの方針は重視され、政府や知事から外出自粛や事業者の営業自粛が要請されました。5月に入ると多くの地域で感染者の増加が抑制され、5月末には全国で緊急事態宣言が解除されるに至りました。

*1 令和2年5月25日改正版

*2 平成25年6月7日「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」より

新興感染症と闘う

COVID-19対策の軌跡から考える(後編)

新興感染症対策を広い視野で捉える

今回のように新興感染症が発生した際に、リアルタイムで感染症の特徴を捉えながら刻々と変わる状況に対処していくためには、様々な専門家や関連機関ができる限り迅速に連携する必要があります。臨床感染症や感染制御、数理疫学といった感染症にまつわる専門性はもちろん、地域の医療提供体制を守るために地域医療的な視点も重要ですし、人々の社会経済活動を制限する場合は経済学などの知見も必要です。感染症の発生動向を追うには、サーベイランスの仕組みが確立し、保健所と自治体や厚生労働省の間の連絡が迅速に行われなければなりません。水際対策にしても、出入国管理を行う法務省、検疫を行う厚生労働省、渡航情報の更新や外国人の査証制限などを行う外務省という、三つの省が同時に動くことで初めて成立しています。

医学生の皆さんの多くは、今回の新型コロナウイルス感染症の対応に直接関わる可能性は低いでしょう。しかし将来医師になったとき、似たような事態に直面するかもしれません。この特集を通じて、「医療関係者だけでなく、様々な人や機関が、それぞれ専門性を発揮し、連携を取りながら動いていた」という事実を読み取り、新興感染症対策に関する大局的な視点を培うきっかけとしてほしいと思います。

図:新型コロナウイルス感染症対策の目的(基本的な考え方)

第3回新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(令和2年2月24日開催)資料2より作成

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:小松 弘幸先生

- Information:Summer, 2020

- 特集:新興感染症と闘う COVID-19 対策の軌跡から考える

- 特集:新型コロナウイルス感染症 日本政府・関係機関の対応 2019年12月~2020年1月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年2月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年3月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年4月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年5月

- 特集:医学生の皆さんへ

- 特集:withコロナ時代の医学教育 医学生座談会~これからの医学生の学びはどう変わるか~

- 同世代のリアリティー:社会学研究者 編

- チーム医療のパートナー:小児トータルケアセンター

- 地域医療ルポ:群馬県沼田市|内田病院 内田 好司先生

- レジデントロード:基礎研究 萩原 賢太先生

- レジデントロード:医系技官 石橋 七生先生

- 医師の働き方を考える:地道な実践と失敗を積み重ねて、研究者に必要な判断力を養う

- 日本医師会の取り組み:JMATのこれまでとこれから

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:慶應義塾大学「生命・医療とアート」

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- FACE to FACE:野島 大輔 × 小久保 美央