日本医師会の取り組み

JMATのこれまでとこれから

人々の命と健康を守るため災害に立ち向かうのも医師の役目です

日本医師会災害医療チーム(Japan Medical Association Team:JMAT)について

石川広己日本医師会常任理事(取材当時)に聴きました。

日本の災害医療を支える

――災害現場で活動する医療チームにはどのようなものがありますか?

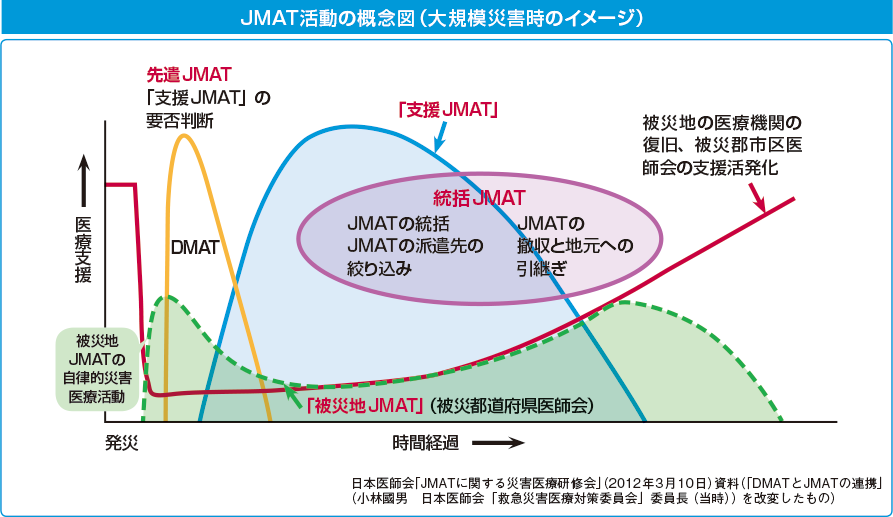

石川(以下、石):まず、災害現場の急性期医療を担うのは災害派遣医療チーム (Disaster Medical Assistance Team:DMAT)です。救命治療を目的とする、専門的トレーニングを受けた機動性を有する医療チームで、災害発生からおおむね48時間以内に活動できます。

DMATの撤退時、日本医師会災害医療チーム(Japan Medical Association Team:JMAT)が引き継ぎを受け、災害時における、主に急性期以降や慢性期医療に携わります。

また災害時における不安・抑うつ等精神的な問題には、災害派遣精神医療チーム(Disaster Psychiatric Assistance Team: DPAT)が対応します。

――どのような災害を経て、これらのチームが創設されたのでしょうか?

石:DMATは阪神・淡路大震災を通じて、災害現場での急性期医療が欠落していたという反省から作られました。

JMATは日本医師会の会内委員会より、2010年から創設が提言されていたのですが、その1年後に東日本大震災が起きたため、研修方法が直前まで検討段階だったにも関わらず、急遽結成される運びとなったのです。

DPATは東日本大震災の経験から、2013年に創設されました。

JMATのこれまでの歩み

――JMATは災害現場で、具体的にどのような役割を担っているのでしょうか?

石:避難所・救護所等での直接の診療や健康管理、被災地の病院・診療所への支援が中心的な役割です。慢性疾患を抱えている人などに対し、被災前からの治療の継続や、具合が悪くなったときの対応を行います。さらに、避難所の公衆衛生、被災者の栄養状態や派遣先地域の医療ニーズの把握と対処、被災地の医療機関への円滑な引き継ぎまで、活動範囲は多岐にわたります。

JMATの最大の特徴は、全国の医師や、その他の関係職種が、日本医師会員の資格や事前登録の有無を問わず、自主的に参加することができるという点です。高い倫理性と強い使命感を持つ医師たちの、プロフェッショナル・オートノミーにより成り立っています。

――JMATは災害に柔軟に対応するため、様々な仕組みを整えてきたそうですね。

石:被災現場でJMATをマネジメントする立場の「統括JMAT」を、JMAT内に位置付けたのは、2016年の熊本地震での現場の判断でした。当時、医療チームを統括する役割の地元の医療機関が被災し、指揮系統が混乱していたのです。「統括JMAT」は、被災地の医師会を支援しながら、情報把握等を行い、現地でJMAT活動を統括します。

また、2018年の西日本を中心とする豪雨災害でのJMAT活動が終了した後、JMAT体制を強化するため、「先遣JMAT機能」を含めた「統括JMAT」の役割を明確にしました。先遣JMATは、発災直後に被災地に入り、JMATの派遣の必要性や被災地で求められる機能等の情報把握を行い、日本医師会に情報提供をする役割を担います。

豪雨や台風災害が集中的に発生し、その被害も激甚化していることから、本会では、全国のJMAT体制の強化を目指すため、2018年10月に日本医師会JMAT研修を初めて実施しました。「災害時に被災地内外から派遣されるJMATとして、一体的・組織的な医療支援活動を行えるようにする」等を目的とした研修です。

――JMATではどのような研修を行っているのでしょうか?

石:JMAT研修は「基本編」「統括JMAT(先遣JMAT機能含む)編」「地域医師会JMATコーディネーター編」「ロジスティクス編」の4種類のプログラムがあり、都道府県医師会が推薦する医師や看護師、ロジスティクス担当者等を対象に、講義と実習を行っています。講義ではJMATに求められる役割や過去の事例等を学んでいただき、実習では被災地を想定して、ロールプレイやグループディスカッションを実施していただいています。

これからのJMAT

――近年の日本では地震だけでなく、水害もかなり頻繁に起きるようになってきています。

石:日本では一般的に地震の避難訓練などはよく行っていますが、水害への対策はまだ及ばない部分があると思います。

避難所生活についても、日本では長年、災害援助の最低基準を示したスフィア基準が満たされていないことがほとんどでした。しかし、熊本地震や豪雨災害時の避難所環境等を鑑みて、重要視されはじめています。

――JMATは災害対策だけでなく、新型コロナウイルス感染症対策でも活動しています。

石:新型コロナウイルス感染症に対応するため、特例的なJMATとして「COVID-19 JMAT」を派遣する方針が定められ、軽症者や無症状者の受入施設や、帰国者・接触者外来、行政や地域医師会等が設置した仮設診療所等での支援を行っている地域もあります。

新型コロナウイルスの流行が収まらないなかで豪雨災害が起こることも十分に考えられるため、公衆衛生的な部分には未だ改善の余地があると考えられます。以前から、避難所内で距離を取るため段ボールの活用を提案していたのですが、これはソーシャルディスタンスの観点からも効果が期待されます。

様々な災害に最適な支援が行えるよう、JMATはこれからも試行錯誤を続けていきます。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:小松 弘幸先生

- Information:Summer, 2020

- 特集:新興感染症と闘う COVID-19 対策の軌跡から考える

- 特集:新型コロナウイルス感染症 日本政府・関係機関の対応 2019年12月~2020年1月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年2月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年3月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年4月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年5月

- 特集:医学生の皆さんへ

- 特集:withコロナ時代の医学教育 医学生座談会~これからの医学生の学びはどう変わるか~

- 同世代のリアリティー:社会学研究者 編

- チーム医療のパートナー:小児トータルケアセンター

- 地域医療ルポ:群馬県沼田市|内田病院 内田 好司先生

- レジデントロード:基礎研究 萩原 賢太先生

- レジデントロード:医系技官 石橋 七生先生

- 医師の働き方を考える:地道な実践と失敗を積み重ねて、研究者に必要な判断力を養う

- 日本医師会の取り組み:JMATのこれまでとこれから

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:慶應義塾大学「生命・医療とアート」

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- FACE to FACE:野島 大輔 × 小久保 美央