withコロナ時代の医学教育

~これからの医学生の学びはどう変わるか~

(前編)

新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、これからの医学生の学びや生活にはどのような変化があるのでしょうか?

「医学生の声を集めて経時的に追跡し、医学教育に反映する仕組み」を作ることを目的とする有志の医学生団体「MyFF(Medical Youth Fingertip Forum)」は、全国の医学生を対象に、オンラインアンケート調査「第1回『新型コロナウイルスについての医学生調査』」(実施期間:2020年4月12日(日)~24日(金) 回答者数:2,443名)を実施しました。今回はその調査・集計班のメンバーのうち5人でオンライン座談会を実施し、集計結果を見ながら医学生の学びの未来について話し合ってもらいました。

未来は暗い?

アンケートの結果から

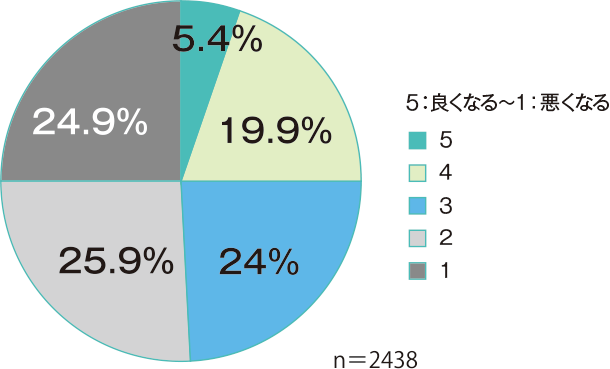

――アンケート中のQ17(下:図1)の「今回のパンデミックを経て、総合的にみて世の中は良くなっていくと思いますか?」という質問では、これまでと変わらない、もしくは悪くなるという回答が約四分の三を占めています。多くの医学生は、なぜそう感じたのでしょうか。

野々宮(以下、野):この質問は「世の中」という言葉をどう捉えるかで解釈がだいぶ変わってくるのではないかと思いました。僕は社会全体の未来について尋ねている質問だと捉え、「変わらない」を選びました。結局、何か大きな出来事があっても、人々の本質はそう簡単に変わるものではないし、結局元通りに戻ってしまうと思ったのです。

因間(以下、因):私は回答する時、自分自身や周囲の状況について考えました。私と同じように考えた人が多かったとすれば、結果は「今回のパンデミックによる自粛期間に、その人にとって良いことの方が多かったか、悪いことの方が多かったか」を反映しているのかなと思います。もともと自主的に考えて行動することが多かった人にとっては、自分の時間が増えて、色々なことに取り組みやすくなったのではないかと思います。逆に、アルバイトや部活など、何をやるかあらかじめ決まっている活動を頑張っていた人は、できなくなったことが多いと感じて落ち込んだりしたのではないでしょうか。

磯邉(以下、磯):回答した時点での世の中の雰囲気も、影響を与えているのではないかと思います。学校も再開されて、少しずつ生活も安定してきた今、改めて聞いてみたら、また回答の傾向も変わるかもしれません。

野:確かに、これを質問したのは買い占めなどが話題になっていた時期で、先行きに不安を抱きがちだったかもしれません。

吉田(以下、吉):僕も、アンケートでは未来は悪くなるという方に回答しました。しかしその後、自粛期間が長引き、皆がそれなりにこの生活に適応してきた頃、外でバドミントンを楽しむ家族などを目にするようになりました。今まで仕事などが中心で隅に追いやられていた「人間らしい生活」みたいなものが取り戻され始めたように感じ、「もしかしたら世の中が良くなるかも」と思いましたね。

住吉(以下、住):私はこの自粛期間中、オンラインで人と話す機会が増え、他大学の人とのつながりもだいぶ増えた点は良かったと感じました。診療科や将来の夢などが共通する人と出会って意気投合したり、オンライン勉強会などにも積極的に参加したりすることができました。

磯:オンラインでの情報共有は、確かに進みましたね。以前は東京で学会や勉強会が開催されることが多かったですが、今はオンラインでどこからでも参加できます。ただ、全国の人と気軽につながれるようになった一方で、学内でのつながりは希薄になった気がします。学内のつながりを保つためのサイトなども作れたらと考えています。

オンライン化で失われるもの、得られるもの

――オンライン化がさらに進むと、「大学」という枠に縛られずに、教員や学生がつながりを持てるようになります。ひょっとすると、各県に最低一つは医学部がある、という今の体制も変わっていくかもしれません。

吉:確かに、授業のオンライン化が進むと、座学をすべてオンラインで行うようになり、全国の医学生が全く同じ授業を受ける、なんてことになるかもしれません。それも面白そうですが、医学にはもともと徒弟制的な面もありますし、大学ごとの特色は失われてほしくないとも思います。臨床研修なども、症例の豊富さという点では都会の方が有利ですが、僕が今いる高知にも、面白くて魅力的な先生がいらっしゃるので、そういう先生のもとで学びたいとも思います。また、その土地で生活し、人とつながることから学ぶこともたくさんあると思います。実際自分は県外から高知に来て、高知の良さを知ることができました。

住:私が通う富山大学では、富山県の独特な医療の歴史や、県固有の疾患を学ぶ授業があります。この土地に医学部があることで、この県の特性をよく知った医師が定着するようになっていると思います。地方の大学がなくなり、その機会が失われてしまうのは問題だと思います。

因:東京に住んでいる私は、都会から地方に出ていくハードルが下がったように感じました。オンライン化により、本人に自主性があれば、たとえ地方にいても、東京にいるのと遜色ないくらいの情報が、今まで以上に簡単に得られるようになりつつあります。私は静岡で育ち、いつかは地元に帰りたいと考えていたのですが、私のような人にとっては、地域医療に向かうチャンスかもしれません。

図1

Q17.今回のパンデミックを経て、総合的にみて世の中は良くなっていくと思いますか?

MyFF「第1回『新型コロナウイルスについての医学生調査』」より

http://myff.jp/survey/survey-quick-1/4/

withコロナ時代の医学教育

~これからの医学生の学びはどう変わるか~

(後編)

これからの時代を担う医師として

――休校やオンライン化などによって、皆さんの生活には大きな変化があったことと思います。世界が広がり、今までと違うものに目が向いた、というようなことはありましたか?

吉:授業のオンライン化などによって、自由な時間が増えました。周囲でも、楽器演奏や資格の取得、料理など、新しいことを始める人は多かったです。

住:私は、少しでも興味が引かれるものがあればと、様々なオンライン勉強会に参加してみました。ただ実際にやってみると、自分には案外向いていないな、と思うものも結構ありました。それがわかっただけでも、大きな収穫かもしれません。

野:僕は統計学に興味があり、休校期間中に思い切り打ち込むことができたことは大きな糧になりました。今では、研修医をしながら統計学で大学院に進むのもいいかもしれないと考えています。

因:医学以外の専門分野について学ぶにも、良い機会だったのかもしれませんね。私は大学の入学式で、今後は「医師が余る」時代が来ると言われたことを思い出しました。これからは、医師として働きながらビジネスや他分野の研究に勤しむ人が増えていくかもしれません。医学生もただカリキュラムをこなすのではなく、自主性が問われる場面がますます増えていくのではないでしょうか。

――このような時代だからこそ、医学教育のなかでも、自主的に行動できる人材を育成していくような働きかけが必要となってくるのかもしれませんね。

野々宮 悠太

大阪市立大学 5年

因間 朱里

東京医科歯科大学 4年

磯邉 綾菜

京都府立医科大学 5年

吉田 匠悟

高知大学 4年

住吉 紗代子

富山大学 4年

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:小松 弘幸先生

- Information:Summer, 2020

- 特集:新興感染症と闘う COVID-19 対策の軌跡から考える

- 特集:新型コロナウイルス感染症 日本政府・関係機関の対応 2019年12月~2020年1月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年2月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年3月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年4月

- 特集:日本政府・関係機関の対応 2020年5月

- 特集:医学生の皆さんへ

- 特集:withコロナ時代の医学教育 医学生座談会~これからの医学生の学びはどう変わるか~

- 同世代のリアリティー:社会学研究者 編

- チーム医療のパートナー:小児トータルケアセンター

- 地域医療ルポ:群馬県沼田市|内田病院 内田 好司先生

- レジデントロード:基礎研究 萩原 賢太先生

- レジデントロード:医系技官 石橋 七生先生

- 医師の働き方を考える:地道な実践と失敗を積み重ねて、研究者に必要な判断力を養う

- 日本医師会の取り組み:JMATのこれまでとこれから

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:慶應義塾大学「生命・医療とアート」

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- FACE to FACE:野島 大輔 × 小久保 美央