どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?(前編)

Q.どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?

A.今までは「専門医」と言っても、領域によって内実はばらばらでした。これでは、医師はどの専門医をいつ取得するのが自分のキャリアにとって有効なのか判断しづらく、医療を受ける国民は、どの医師がどんな専門性を持っているのかわからず、困ってしまいます。

専門医の仕組みの見直しは、専門領域を整理し、専門医の質を標準化することを目指しています。これにより、医師にとっても国民にとっても、より有用な専門医の仕組みが作られていくはずです。

Before

point

様々な学会が独自に作った専門医制度が乱立していて、何がなんだかわからない…

After

point

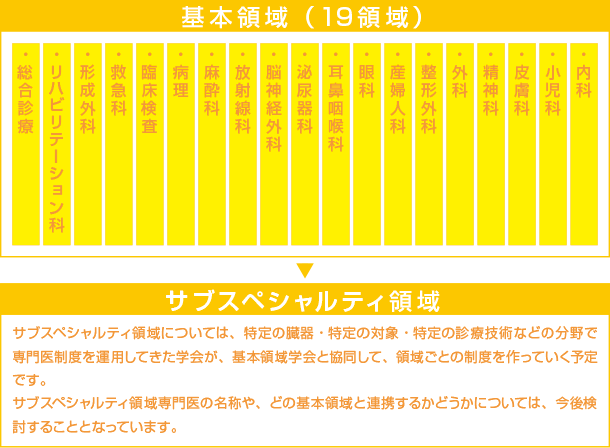

基本領域とサブスペシャルティ領域を設定することで、一人ひとりの医師の専門性がわかりやすく!

厚生労働省「専門医の在り方に関する検討会」最終報告書・日本専門医機構「専門医制度新整備指針」より作成

どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?(後編)

専門医の質の標準化を目指して

突然ですが、日本に全部で何種類の専門医資格があるか、皆さんはご存知ですか? 実は、平成28年現在、広告可能な専門医資格*1は全部で56種類あります。しかし、専門医資格を何年かけて取得するのか、どのような症例をいくつ経験すればいいのかなどといったことは定められておらず、56の専門医資格の中には、多くの症例・長い経験年数が必要なものと比較的容易に取得できるものが、混在しているのが現状です。

専門医資格は本来、医師の診断・治療能力が一定以上であることを、周りの医師や国民に対してわかりやすく示すためのものであるはずです。しかし、今の状況では、ある専門医資格を持っている医師の能力がどの程度のものなのかは、本人やその学会の関係者しか把握できないでしょう。この状況を改善し、様々な領域における専門医の質を標準化するために、専門医の仕組みの見直しが始まったのです。

2段階にわたる認定の仕組み

専門医の仕組みの見直しに際し、最初に大きな議論が行われたのは、1985年のことでした。日本医学会の呼びかけで、日本医師会・日本医学会・学会認定医制協議会からなる三者懇談会が開かれたのです。ここで初めて大々的に、これからの専門医制度およびそれを包摂する仕組みはどのようなものになっていくべきか、話し合いが持たれました。懇談会は1986年の時点で、「各専門領域における専門医制度は、第三者機関の助言・評価を受けるべき」という表明を出しています。

その後、様々なフィールドで専門医の仕組みについての議論が行われ、2011年には厚生労働省で、「専門医の在り方に関する検討会」が組織されました。医師という専門家集団によって始められた議論が、国の制度を動かすまでに発展したのです。2013年には検討会の最終報告書が公開されます。ここで、専門医は「患者から信頼される標準的な医療を提供できる医師」と定義されました。「専門医」という言葉から人々が持ちうるイメージは様々ですが、「高度な技術」や「膨大な知識」ではなく、あくまで「標準的な医療」を提供するのが専門医である、と定めたのです。また、学会と連携して専門医の認定を行う第三者機関を速やかに設立するべきである旨が、ここでも明確に示されました。

これを受けて2014年に第三者機関として組織されたのが、日本専門医機構です。機構はまず専門医の仕組みを、基本領域・サブスペシャルティ領域の2段階制にすることを定めました。基本領域とは、内科・外科・小児科など、ベーシックな19の領域です。医師は臨床研修後3年以上の研修でいずれかの基本領域学会の専門医資格を取得し、その後更なる専門性を身につける(サブスペシャルティ学会の専門医*2を取得する)ことが規定されました。この仕組みは、2018年4月から施行されることになっています。

2016年12月16日には、「専門医制度新整備指針」が公開され、各学会が専門医制度を制定するための、より具体的な方針が示されました。この指針では、専門医資格が国民の医療機関受診に際して有用な指標となることや、地域医療体制を守るものになることなどが重視されています。詳しい内容については、次のページで説明していきます。

*1広告可能な専門医資格…2002年、厚生労働省告示により、厚生労働省が指定する基準を満たし、届出を行えば、専門医資格を広告することが可能になった。広告可能でないものも含めると、更に多くの資格が存在する。

*2サブスペシャルティ学会の専門医…専門医の名称など、詳細については現在機構で検討中。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岡部 正隆先生

- Information:Winter, 2017

- 特集:新たな専門医の仕組み(前編)

- 特集:専門医になるまでの医師のキャリアのロードマップ

- 特集:どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?

- 特集:今までの専門医制度と何が変わるのですか?

- 特集:まだまだ知りたい 専門医、どうなるの?

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」② 口腔ケアの充実で合併症を減らす

- 同世代のリアリティー:番外編 1型糖尿病 前編

- 地域医療ルポ:神奈川県横浜市中区|ポーラのクリニック 山中 修先生

- チーム医療のパートナー:事務職員/アシスタントプロデューサー

- チーム医療のパートナー:事務職員

- 10年目のカルテ:公衆衛生医師 高橋 千香医師

- 10年目のカルテ:医系技官 櫻本 恭司医師

- 医学教育の展望:医学生と教員が対話し、医学教育の未来を考える

- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動

- 大学紹介:北海道大学

- 大学紹介:慶應義塾大学

- 大学紹介:岡山大学

- 大学紹介:佐賀大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:中尾 茉実×佐伯 尚美