今までの専門医制度と何が変わるのですか?

Q.今までの専門医制度と何が変わるのですか?

A.これまでの専門医制度は、各学会により独自に運営されており、目指すところも様々でした。しかし、新たな専門医の仕組みによって、基本領域学会の専門医は、「国民に標準的で適切な診断・治療を提供できる」医師であるべきだと定められました。

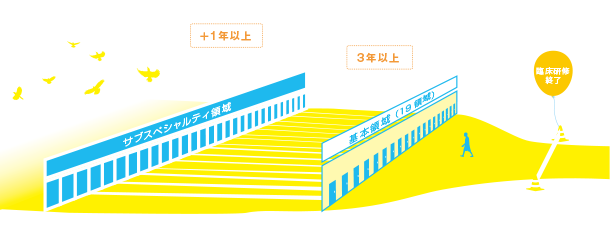

これからは、卒業後、臨床研修を修了した医師は、原則全員が基本19領域いずれかの専門医資格を取得するべく、最短3年間の研修を受けることになります。そして、専門医資格を取得することは、標準的な医療を提供できると認定されることを意味するようになるのです。

point

全員がいずれかの基本領域の専門医を必ず取得することに!

具体的にどのような研修を受けることになりますか?

Q.具体的にどのような研修を受けることになりますか?

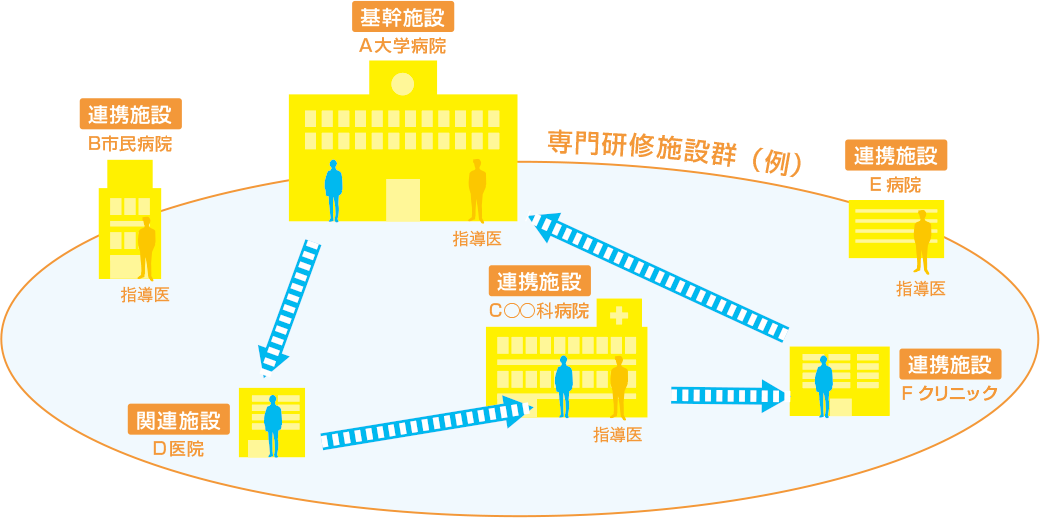

A.志望する基本領域のプログラムがある基幹施設に所属し、専門研修施設群の中でローテート研修を行います。研修が一つの施設で完結しないので、幅広い経験を積むことが可能になります。

また、結婚・出産や留学によって、研修の途中でキャリアを中断することも可能です。ワーク・ライフ・バランスも大切にしながら、国民に信頼される専門医資格を取得できるようになるのです。

point

施設群をローテートしながら研修を受けることで、多様で偏りの少ない経験を積むことが可能!

専門医資格を取得するまで

前のページで見てきたように、これから医師になる皆さんは、基本領域とサブスペシャルティ領域の2段階で専門医資格を取得することになります。それでは各領域の専門医制度は具体的にどのようなものになるのか、専門医制度新整備指針(以下、指針)の内容を読み解いてみましょう。なお、サブスペシャルティ領域についてはまだ決まっていないことが多いため、ここでは主に基本領域学会の専門医制度について説明します。

指針によれば、専門医とは「各専門領域において、国民に標準的で適切な診断・治療を提供できる医師」と定義されます。これを受けて、各学会はまず、その領域において「国民に標準的で適切な診断・治療を提供できる医師」とはどんな存在なのか、あるべき医師像を設定しなければなりません。そして、そのような医師はどんな診療能力を持っているべきなのか、具体的な条件を設定していきます。

さて、皆さんがある基本領域の専門医資格を取得したいと思ったら、その領域の研修プログラムを持つ施設(基幹施設)に身を置き、研修に参加することになります。専門医資格取得の第一歩は、参加したいプログラムを選び、応募することです。応募の条件などはプログラムごとに様々ですが、原則としてどのプログラムも募集情報を公表し、公募するよう定められています。

さて、皆さんが研修を受ける先は基幹施設だけではありません。指針によれば、基幹施設は一つ以上の連携施設と「研修施設群」を構成し、その中でローテート研修を行うことになっています(病院の地域性や診療科の特徴などにより、研修内容に偏りが出ることを防ぐため)。基幹施設や連携施設には学会に認定された指導医が所属しており、専攻医を教育・指導します。

最短3年間の研修を終えると、専門医認定審査を受けることができます。審査は学会・日本専門医機構(以下、機構)の2段階で行われます。まずは書類審査で、研修修了証明・経験症例の記録・学術業績などの書類を学会に提出します。

書類審査に通ると、学会による専門医認定試験が行われます。筆記試験・口頭試験・実技試験等などにより、研修の達成度を評価します。一次審査に合格すると、機構が二次審査を行います。二次審査に通ると、機構と学会の連名による認定証が手に入る、という流れです。

以上が、基本領域学会の専門医資格取得までの全体像です。サブスペシャルティ学会の専門医に関しても概ね同様のプロセスがとられますが、研修年限などはまだ確定していません。また、専門医制度の策定は、サブスペシャルティ学会が単独で行うのではなく、基本領域学会とサブスペシャルティ学会が協同して運営する、サブスペシャルティ学会専門医検討委員会(仮称)が担うことになります。詳しいことは機構が中心となって、これから3年をめどに整備していきます。

なお、機構は、ある専門医資格を取得した医師が専門領域以外を診なくなることを危惧しています。指針には、どの領域の専門医制度も、領域別の専門性の前に、医師として共通の基本能力を修得できるようにするべく明記されていることも、知っておいていただきたいと思います。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岡部 正隆先生

- Information:Winter, 2017

- 特集:新たな専門医の仕組み(前編)

- 特集:専門医になるまでの医師のキャリアのロードマップ

- 特集:どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?

- 特集:今までの専門医制度と何が変わるのですか?

- 特集:まだまだ知りたい 専門医、どうなるの?

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」② 口腔ケアの充実で合併症を減らす

- 同世代のリアリティー:番外編 1型糖尿病 前編

- 地域医療ルポ:神奈川県横浜市中区|ポーラのクリニック 山中 修先生

- チーム医療のパートナー:事務職員/アシスタントプロデューサー

- チーム医療のパートナー:事務職員

- 10年目のカルテ:公衆衛生医師 高橋 千香医師

- 10年目のカルテ:医系技官 櫻本 恭司医師

- 医学教育の展望:医学生と教員が対話し、医学教育の未来を考える

- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動

- 大学紹介:北海道大学

- 大学紹介:慶應義塾大学

- 大学紹介:岡山大学

- 大学紹介:佐賀大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:中尾 茉実×佐伯 尚美