地域の保健を守るため

多職種や関係機関をコーディネートする

【公衆衛生医師】高橋 千香医師

(東京都北区保健所 保健予防課)-(前編)

地域医療・地域保健への関心

――医学生にとって、保健所のお仕事というのはなかなかイメージが湧きにくいものだと思います。まずは、先生が公衆衛生医師として働くに至った経緯を教えていただけますか?

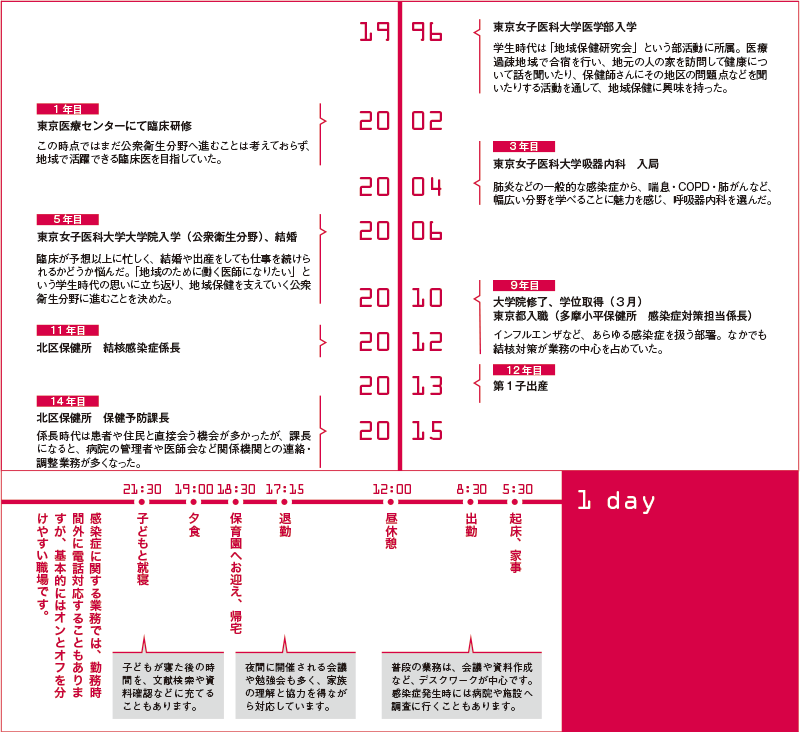

高橋(以下、高):私は学生時代には地域保健に関心があり、地域保健研究会という部活に所属していました。医療過疎の地域に泊まり込んで地域の方へ健康教育を行うなどの活動を通じ、地域住民の方にじっくり関われる仕事に惹かれていきました。

卒後すぐは、一般的な肺炎などから専門的な疾患まで幅広く学びたいと、大学病院の呼吸器内科に進みました。しかし、医局には育児をしながら仕事を続けている女性の先輩はほとんどいませんでした。私は結婚も出産もしたかったので、大学病院以外の道も考えるようになりました。

臨床への気持ちが強かった卒業直後に比べ、その頃には地域で臨床医として活動するよりも、在宅医療の仕組みづくりなど、制度に関わりたいという思いが大きくなっていました。学生時代にお世話になっていた公衆衛生学の教授にもご相談して、結婚と同時期に母校の公衆衛生学の大学院生となり、4年間の研究生活を始めました。

地域の保健を守るため

多職種や関係機関をコーディネートする

【公衆衛生医師】高橋 千香医師

(東京都北区保健所 保健予防課)-(後編)

感染症対策の取り組み

――博士課程修了後、すぐに公衆衛生医師になられたんですね。

高:はい。研究生活を続けるなかで「やっぱり人と会って話すことが好きだな」と思うようになり、大学には残らず、平成22年に東京都に就職しました。

――これまで、どのようなお仕事をしてこられたのですか?

高:入職後は、多摩小平保健所の感染症対策担当係長に任命されました。保健師5名と私の6名体制で、初めの頃は保健師さんたちから手取り足取り教えていただきながら仕事をしていました。

その部署では基本的にあらゆる感染症を扱うのですが、特に多かったのは結核関係の業務です。患者数は以前に比べ減少していますが、保健所の感染症業務の中では未だに大部分を占めています。印象に残っているのは、ある学校で、先生が結核になってしまった事例です。子どもたちの接触者健診のため、地域の病院の小児科の先生方にご協力をお願いしたり、保護者の方への説明会を行ったりと、休む暇もない日々でした。事例を綿密に調査し、専門家を集めて委員会を開き、対策の計画を立て実行するという一連の流れを経験したことは非常に勉強になりました。

視野が広がっていく喜び

――先生は今、北区保健所の保健予防課長として働かれていますね。課長という立場になり、業務内容は変わりましたか?

高:そうですね。それまでは患者さんや現場の医師と直接やりとりすることが多かったのですが、課長になると、普段接するのは病院の管理者や医師会の理事といった方々です。同じ感染症対策でも、先程の結核の事例のように緊急時に現場に出向くというよりは、関係機関の間で普段から連携体制を作っておくための方策などを話し合うようになります。

――現場から離れてしまった、といった感覚はありませんか?

高:確かに地域住民の方と接する機会は減ったのですが、地域保健の向上のため関係機関を調整し、事業を進めることにも、また違った面白さがあります。関わっている事業の存続が決まったり、新事業の予算が取れたときはやりがいを感じます。

現場から離れても、医師としての職能を活かせる場面は色々あります。保健所には、保健師や精神保健福祉士など、様々な職種の職員がいます。また、所外では、医療系の職種の方はもちろん、区議会議員など、医療職以外の方とお話する機会も多いです。専門家ではない人に医学的な内容をいかにわかりやすく伝えられるかというのは、医師の腕の見せどころですね。

様々な職種が活躍するなかで、医師は多職種のまとめ役としての役割を求められているのかな、と感じます。医療職に留まらない多職種間をコーディネートできるのが、この仕事の醍醐味だと思います。

――公衆衛生医師になる前に臨床経験を積んでおくことは重要なのでしょうか?

高:臨床や研究の経験を経たことで、広い視野が持てるようになったなとは感じています。でも、必ずしも臨床経験がなければできない仕事だとは思いません。最近は臨床研修後すぐ入職する職員も増えています。この場合はもちろんすぐに高い役職を任されることはなく、様々な研修を受けながらキャリアアップしていくことができます。どんな人も受け入れてくれる、懐の深い職場だと思います。

――職場や役職によって色々な種類の仕事を経験できるというのは、面白そうですね。

高:はい。若いうちは制度や仕組みに縛られてもどかしい思いをすることもありますが、職階が上がると、仕組みそのものに働きかけられるようになる。私自身、見える世界もできることも、今後ますます広がっていくと思うと、すごく楽しみです。

2002年 東京女子医科大学医学部卒業

2017年1月現在 東京都北区保健所 保健予防課長

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岡部 正隆先生

- Information:Winter, 2017

- 特集:新たな専門医の仕組み(前編)

- 特集:専門医になるまでの医師のキャリアのロードマップ

- 特集:どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?

- 特集:今までの専門医制度と何が変わるのですか?

- 特集:まだまだ知りたい 専門医、どうなるの?

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」② 口腔ケアの充実で合併症を減らす

- 同世代のリアリティー:番外編 1型糖尿病 前編

- 地域医療ルポ:神奈川県横浜市中区|ポーラのクリニック 山中 修先生

- チーム医療のパートナー:事務職員/アシスタントプロデューサー

- チーム医療のパートナー:事務職員

- 10年目のカルテ:公衆衛生医師 高橋 千香医師

- 10年目のカルテ:医系技官 櫻本 恭司医師

- 医学教育の展望:医学生と教員が対話し、医学教育の未来を考える

- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動

- 大学紹介:北海道大学

- 大学紹介:慶應義塾大学

- 大学紹介:岡山大学

- 大学紹介:佐賀大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:中尾 茉実×佐伯 尚美