医学教育の展望

臨床実習に診療所での体験的学習を導入-(前編)

暗黙知的な臨床でのノウハウを、体験を通じて自ら学んでほしい

これからの医学教育に求められているもの

現在の医学教育は、広範な医学の知識はもちろん、様々なヘルスケアニーズにも応えられる人材を育てることを求められている。医学部のカリキュラムも「コア・カリキュラム」と大学の個性を活かした「選択カリキュラム」から構成できる制度になっており、地域のニーズや大学の方針を踏まえた多様な教育が少しずつ行われるようになってきている。医学教育の内容は、様々なニーズに合わせて少しずつ変わってきていると言えよう。

しかし5~6年次に実施される臨床実習は、学ぶ内容・診療科が多岐に渡ることから、1~2週間ごとに実習先が目まぐるしく変わる状況が続いている。やっと慣れた頃には次の科に移動――となってしまうため、見学に終始する場合も少なくない。

今回は、そんな臨床実習に、診療所における地域医療実習を組み入れ、地域の最前線で体験的に学ぶ機会を作る取り組みを推進している、名古屋大学総合診療科の伴信太郎教授にお話を伺った。伴先生は、日本医学教育学会の理事長として、卒前教育から卒後臨床研修、さらには生涯学習という一連の医学教育に関する第一人者でもある。

「まず、卒前教育の今後の課題としては、臨床教育をどのようにして実効性のあるものにするかという点が大きいと私は考えています。この課題を解決するひとつの手段として、大学病院などの大きな三次医療機関だけではなく、一次・二次医療機関ないしは診療所を含めた実習をコア・カリキュラムの中に組み込んでいくべきだと考え、名大で実践しているのです。」

臨床での体験が最も効果的な学習になる

ではなぜ、診療所などでの実習が、臨床教育の実効性を高めるのだろうか。

「実際の医療は、それぞれの現場の多様な社会的背景や、個々の患者さんが置かれた環境を踏まえ、文脈を読んだ上で行うべき『実学』です。臨床では、例えば患者さんの背景として、家庭・職場・地域といったコミュニティがどのように展開されているのかを捉えなければならないし、地域のヘルスケアのリソース数や、そのリソースは公的なものか私的なものかといった、保健・福祉や介護・生活支援といった分野との連携についても考えていかなければなりません。

しかし、学生が大学で学ぶことのできる内容は、体の問題は臓器別の診療科、心の問題は精神科というように分かれていることがほとんどです。疾患を個別に学ぶだけでは、臨床の現場で起こっていることの背景まではなかなか理解できません。しかも、現場でのノウハウには暗黙知的なものが多く、そのことについて教えられる専門家はほとんどいないのが現状です。だからこそ、大学という場にとどまらずに実際に現場に出て、総合的なヘルスケアの現状について肌で感じることが、最も効果的な学びになるのです。」

さらに伴先生は教育学の知見をもとに、次のようにも語る。

「成人教育においては30年以上前から、教育よりも学習、つまり誰かに教えてもらうよりも、『体験を通じて自ら学ぶ』ことに意義があると言われてきました。ですから教える側も、学生が体験しながら自ら学習していくような場を提供するほうがいいのではないかと思っています。これは最終的に生涯学習の考え方にもつながるし、結果的に良いプロフェッショナルが育つことになると考えています。」

医学教育の展望

臨床実習に診療所での体験的学習を導入-(後編)

市医師会の協力のもと診療所実習を必修化

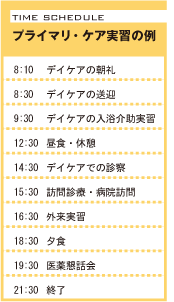

名古屋大学ではこの考え方に基づき、診療所での実習を含む3週間の「総合医療実習」を必修化した。内訳は、総合診療科での実習が1週間、実際に地域の診療所で行うプライマリ・ケア実習が1週間、老年内科での実習が1週間。このうちプライマリ・ケア実習は、名古屋市医師会の紹介のもと、市内の診療所の先生方に学生を受け入れてもらっているのだそうだ。地域での実習が「必修」となっているのは今では珍しくないが、10年前の導入当時は、自治医大以外では珍しかった。

「開業医の先生方の働き方を見て学ぶことは多いようです。もちろん実家が開業医という学生もいますが、そうでない学生にとっては特に新鮮だと聞きます。『開業医は暇で、お金儲けが上手で…』なんてイメージもあるようですが、実際に現場を見てみると、地域で期待される役割に応えながら、すごく多彩な業務をしていることに気づくんです。医師会に関わってらっしゃる先生方ということもあり、やはり地域医療を支える活動に熱心な方ばかりなので、実習で学べることのクオリティも高いと感じます。」

学生は6人ずつのグループを作り、6人それぞれが違う診療所に実習に行き、学んできたことをレポートにまとめる。そのレポートをもとに、老年内科の教員の指導のもとで他の学生とともにグループディスカッションを行うことで、さらに学びを深めるのだという。この実習は、愛知県では名古屋大学が皮切りとなり、現在では県内の4つの大学医学部・医科大学のすべてで取り入れられているそうだ。

総合診療が医学教育の中で果たしていく役割

最後に、総合診療という考え方が医学教育の中で果たしていく役割について尋ねた。

「よく研究の世界では『柔軟性・多様性・想像性』が大事だと言われますが、これは研究の世界だけではなくて、総合診療医にも大事だと言えるのではないかと考えます。というのも、総合診療とは、『general』ではなくて『*versatile』だと私は考えるからです。ただ広く浅く対応するのではなく、最低限の共通した知識のベースに加えて、都市部・郊外・へき地…といったそれぞれの地域で求められる医療ニーズに応じた知識やスキルを上乗せして、発揮する。そういう考え方が、総合診療医の存在価値につながるのではないかと思います。

例えば、名古屋市内の診療所で働く医師が、同じやり方でへき地でも通用するかといったら、全然通用しません。ベースの知識は活用しつつ、足りないと感じた部分の知識は、それぞれの地域のニーズに合わせて自ら学んでいくことが必要なんです。

求められる多様なニーズを想像し、柔軟に学んで身につけていく。そんな風にやっていくのが『versatile』=総合診療のあるべき姿だと私は思います。」

*versatile…多目的に使用できる、融通のきく

名古屋大学医学部附属病院 総合診療科 教授

日本医学教育学会の理事長として、卒前教育・卒後臨床研修・生涯学習など、一連の医学教育に関わっている。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:一戸 由美子先生

- Information:July, 2013

- 特集:意外と知らない 医師会のリアル

- 特集:医師会の三層構造

- 特集:郡市区医師会の現場を見てみよう!

- 特集:番外編・都道府県医師会って?

- 特集:日本医師会副会長の一日

- 特集:医師会の今後について 役員と学生が真剣に話してみた

- 同世代のリアリティー:女性のキャリア・ライフイベント 編

- NEED TO KNOW:患者に学ぶ(1型糖尿病)

- チーム医療のパートナー:臨床薬剤師

- 地域医療ルポ:北海道名寄市|名寄市風連国民健康保険診療所 松田 好人先生

- 先輩医師インタビュー 安藤 高朗(医師×病院経営者)

- 10年目のカルテ:産婦人科 池宮城 梢医師

- 10年目のカルテ:産婦人科 宮本 純孝医師

- 医師の働き方を考える:女性のみの職場でバランスをとる

- 医学教育の展望:臨床実習に診療所での体験的学習を導入

- 大学紹介:獨協医科大学

- 大学紹介:杏林大学

- 大学紹介:名古屋市立大学

- 大学紹介:愛媛大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3