専門医を養成する仕組み(前編)

研修プログラム制を軸とした専門研修

基本領域の専門研修は、原則として決められた年数のプログラムに参加する「研修プログラム制」によるものと定められています。臨床研修修了後、専攻医は志望する基本領域の研修プログラムを持つ施設(基幹施設)に在籍し、研修プログラムに定められた到達目標を達成するために、年次ごと(原則として3~5年間)に定められたプログラムに則って専門研修を行います。

基幹施設になるのは、専門医に必要な、全般的かつ幅広い疾患の症例が豊富に経験できる地域の中核病院等です。ただし、基幹施設は一つ以上の連携施設と「研修施設群」を構成し、専攻医はその中でローテート研修を行うこととなっています。というのも、一つの病院だけで研修を行うと、地域性や医師の専門などにより、研修内容に偏りが出る可能性があるからです。コモンディジーズから専門性の高い症例まで幅広く経験する機会を得られるよう、基幹施設は他の連携施設を必ず作ることが定められているのです。

研修施設群にはそれぞれ、各基本領域の学会に認定された専門研修指導医が在籍しています*。基幹施設は専攻医の研修プログラムを作成し、研修環境を整備する責任を負うほか、専攻医の研修状況等の管理・評価、指導医への助言を行います。

*地域医療を考慮して、常勤の指導医が在籍しない施設での研修が必要な場合は、期間を限定するとともに他施設から随時指導を受けられるようにするなど、配慮することが定められています。

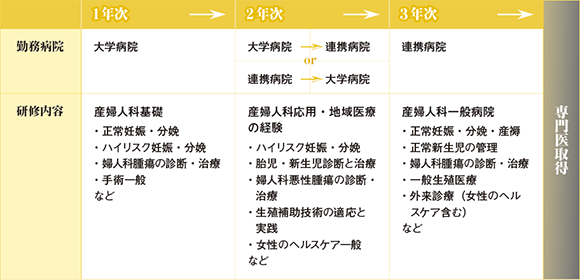

専門研修期間の勤務施設のイメージ

以下に、ある大学病院の産婦人科専門研修プログラムの一例を示しました。3年間のプログラムの中で、基幹施設である大学病院と連携施設を回りながら、専門医の取得に必要な症例を経験していきます。各専攻医のキャリアプランや実際の専攻医の人数に応じて、連携施設から研修を開始する場合や、各施設での研修期間を調整したりする場合もあります。また、希望すれば大学院での研究を並行して行うことができる場合もあります。

ある大学病院の産婦人科専門研修プログラム

専門医を養成する仕組み(後編)

プログラムの質を保証する

プログラム制を基本とする専門医制度においては、専門医試験をはじめとする様々な要件を設けて個人を審査することも重要ですが、研修プログラムの質を一定以上に保つことが最も重要と言えるでしょう。そのために専門医機構では「専門研修プログラムを認定する」というプロセスを採用しています。

まず、各基本領域学会が「専門研修プログラム整備基準」を作成します。ここでは基本領域ごとの「目指すべき専門医」の像が設定され、そのために経験すべき症例や活動も定めています。そして領域によって専門医のレベルに差が出ないよう、専門医機構が第三者的な観点で整備基準を審査しています。

次に、専門研修プログラムを設置したい医療機関は、それぞれの領域の整備基準に沿って自施設のプログラムを作成します。このプログラムには、研修施設群としての診療実績(専攻医が学ぶための症例がどれだけあるか)や指導医の人数などが明示され、これらの教育資源に応じた専攻医の定員が設定されます。また、基幹施設および連携施設でどのように専攻医の教育に当たるのか、抄読会・カンファレンスの実施や学術研究活動の支援体制といった具体的な施策に関しても記載されます。このプログラムを、基本領域学会および専門医機構が審査することで、教育の質を担保する仕組みになっています。

さらに、専門研修プログラムに記載された内容と実際の研修が大きく異なっていないかどうか、研修施設を視察してプログラムを審査する「施設実地調査(サイトビジット)」も本年度から行われる予定です。第三者機関である専門医機構が、中立性と独立性をもって調査・審査を行う仕組みになっています。

すべての基本領域専門医を日本専門医機構が認定する

認定プログラム(最短3年間)を修了した専攻医は、「専門医認定審査」を受けることができます。これには、申請資格書類審査と専門医認定試験が含まれています。

申請書類資格審査では、認定プログラムにおける研修修了の証明、研修の達成度評価記録、経験症例の記録、教育研修修了実績、学術業績などを審査します。

審査に合格した専攻医は、各基本領域学会による専門医認定試験に進みます。学会は、筆記試験・口頭試験・実技試験などにより、専攻医の研修の達成度を評価します。

なお、試験は学会が作成しますが、領域によって試験のレベルに大きな差異が生じることを防ぐために、専門医機構による試験問題の評価や、正答率・識別指数による補正調整などの介入が行われます。これらの介入の目的は、合格者が多すぎたり少なすぎたりすることで、制度の信頼性に疑念が生じないようにするためです。

これらの審査に合格すると、基本領域学会と専門医機構の連名で「機構専門医」として認定されます。

専門研修プログラムを休止せざるを得ない場合の例外対応

基本領域の専門研修は原則として研修プログラム制を取っていますが、合理的な理由(海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)で専門研修を休止せざるを得ない場合であっても、専門医を取得できるよう様々な例外対応が用意されています。

まず、プログラム制においては、合理的な理由による6か月以内の休止期間については、残りの期間で必要な症例を経験できることを前提に、研修期間の延長を必要としないと定められています。また、6か月を超える休止期間があった場合には、研修期間の延長が必要になりますが、その場合であっても休止前の研修実績は有効とされます。このように、休止期間があってもプログラム制の枠内で専門研修を修了できるような制度となっています。

しかし様々な事情で、プログラム制の枠組みの中で研修を修了できない場合には「カリキュラム制」を選択することができます。2020年10月にはカリキュラム制の整備基準が整えられ、ほぼすべての基本領域でカリキュラム制が導入されました。研修プログラム制と同等以上の、当該分野における症例の経験や、専門医育成のための教育レベルが担保されることを条件に、研修施設の選択や研修期間の延長について柔軟な対応を行うことができます。プログラム制での専門医取得に不安を感じる方は、基本領域学会や専門医機構に相談するなど、カリキュラム制への移行申請を検討してみてください。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:河村 朗夫先生

- Information:Summer, 2021

- 特集:「専門医」がわかる 国民に信頼される専門医制度をつくるために

- 特集:専門医には何が求められるのか

- 特集:専門医を養成する仕組み

- 特集:専門研修プログラムをどのように選ぶか

- 特集:専門医のソノサキ

- 特集:専門医への道のり 内科系

- 特集:専門医への道のり 外科系

- 同世代のリアリティー:コロナ禍で入社して 編

- チーム医療のパートナー:栄養サポートチーム

- Blue Ocean:岩手県|畠山 翔翼先生・畠山 彩花先生(岩手県立中央病院)

- 医師の働き方を考える:家族と共にスウェーデンで医師として生きる

- 日本医師会の取り組み:薬事における日本医師会の役割

- 日本医師会の取り組み:医師の働き方改革と地域医療

- 日本医科学生総合体育大会:オンライン東西医体座談会

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:産業医科大学「スポーツ傷害と整形外科」

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:天野 将明 × 田邉 翼