専門研修プログラムをどのように選ぶか(前編)

専門研修プログラムの選び方について、公示されている情報や、実際の先輩たちの例を見てみましょう。

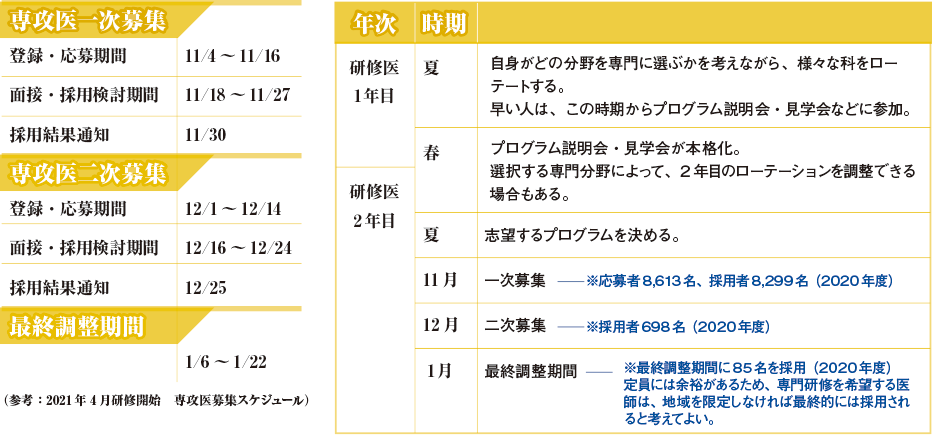

応募のスケジュール

専門医機構が実施する「専攻医募集・登録」のプロセスは、以下の表に示すように、プログラム開始年度の前年秋から集中的に行われます。しかし実際には、研修医2年目の夏くらいには志望するプログラムを決めている人が多いようです。

臨床研修のマッチングと異なり、専門研修プログラムには各段階で一つしか応募できません。面接・採用検討期間も10日前後と短いので、事前に説明会・見学・面談などの機会を得て、プログラムを運営する先生方と関係を築いておくのが現実的です。

(クリックで拡大)

シーリング制とは

専門医制度における現在のシーリング制とは、すでに必要医師数を確保できていると思われる都道府県・診療科にシーリング(限度)を設ける制度で、2020年度から導入されました。

2021年度の専攻医募集では、厚生労働省が2018年度に発表した「都道府県別診療科必要医師数および養成数」をもとに、各都道府県別診療科の必要医師数に達している診療科に対して、一定のシーリングがかけられました。さらに採用数の一部を、専攻医が不足する他の都道府県での研修にあてる「連携(地域研修)プログラム」も設けられました。

今後も、より地域や診療科の偏在の実情に応じた仕組みになるよう、専門医機構が学会・都道府県・厚生労働省などと意見交換を行いながらさらに検討を重ねていきます。

シーリングの対象(2021年度)

・「2016年医師数」が「2016年の必要医師数」および「2024年の必要医師数」と同数あるいは上回る都道府県別診療科

・例外として、外科・産婦人科・病理・臨床検査・救急・総合診療の6診療科はシーリング対象外

地域枠出身医師への配慮

地域枠出身の医師や、義務年限を有する医科大学の卒業生についても、自身の従事義務を果たしながら、かつ医師としての専門性を高められるよう、配慮されています。

例えば、従事義務を負っている都道府県で診療しながら、他の都道府県の医療機関で専門性を追求していきたいという場合には、他の都道府県の研修プログラムに所属したうえで、従事義務のある都道府県を中心にローテートするプログラムを組んだり、他の都道府県へ研修に出ている間、専門研修の期間を延長したりするといった対応も可能になっています。

しかし、従事義務のある都道府県側に同意なく、他の都道府県の専門研修プログラムに所属した場合には、専門医機構から各研修施設に連絡があります。本人が従事義務を果たそうとしない場合には、たとえ試験に合格しても専門医として認定されないこともありますので、必ず都道府県側に同意を得てからプログラム選択を行いましょう。

専門研修プログラムをどのように選ぶか(後編)

プログラム選択の例

実際に専門研修を選んだ際のポイントを、先輩医師に聞いてみました。

A医師

私は出身大学の附属病院で臨床研修を行い、そのまま出身大学の医局に入局しました。

私は出身大学の附属病院で臨床研修を行い、そのまま出身大学の医局に入局しました。

学生時代から志望していた分野はありましたが、実際に臨床研修で様々な科を回るなかで、医局の雰囲気も知ることができ、先輩方がどんなことを任されているかといった部分も見て、志望は変わっていきました。

私の場合は、診療科の仕事の中身だけでなく、医局の雰囲気や居心地も含めて選んだので、他の大学や病院を検討することなく、早めに入局希望の意思を示しました。研修医2年目には、その診療科や関連する科を重点的にローテートさせてもらいました。

B医師

もともと地域医療に興味があり、コモンディジーズに強い市中病院で臨床研修を受けました。そこで先輩に誘われ、専門研修もあまり迷うことなくその病院のプログラムに入りました。

もともと地域医療に興味があり、コモンディジーズに強い市中病院で臨床研修を受けました。そこで先輩に誘われ、専門研修もあまり迷うことなくその病院のプログラムに入りました。

専門研修中には、所属病院でなかなか経験できない症例に触れるために、大学病院にも半年の研修に行きました。大学は組織も大きく、様々な専門性を持った方に教えていただき、知識の幅も広がりました。市中病院で経験を積んでから大学病院で学べたことは、とても意義があったと思います。

市中病院で、気心の知れた先輩や仲間と一緒に働くのは楽しいですし、多くのことを任されて経験を積めるメリットはあると思います。ただ、大学だから得られる学びもあると感じたので、後輩には自分の目で色々なプログラムを見て検討するように勧めています。

C医師

私は関東の出身ですが、離れた地域の大学に進学しました。しかし将来の育児や両親のことを考えると、いずれは関東に戻りたいとは思っていました。卒業後は多様な経験を積みたかったので、地方の市中病院で臨床研修を受けました。

私は関東の出身ですが、離れた地域の大学に進学しました。しかし将来の育児や両親のことを考えると、いずれは関東に戻りたいとは思っていました。卒業後は多様な経験を積みたかったので、地方の市中病院で臨床研修を受けました。

研修医1年目で循環器と救急・麻酔に関心を持ったので、地元に近い大学病院の説明会にいくつか参加しました。すると、医局によって働き方も女性医師の比率も、家庭と仕事の両立についての考え方も、勤務地(関連病院)のエリアも全く異なることがわかりました。市中病院の方が転勤が少ないという話も聞き、多くのプログラムを検討しました。

最終的には、出身高校の先輩が所属している医局で、実際に育児をしながら働き続けている方の話を聞き、雰囲気も良さそうだったのでそこに決めました。

まとめ(編集部コメント)

専門研修は、医師のキャリアの中で大きなポイントになります。すべてのプログラムが学会や機構の定める基準を満たしているので、一定の経験や修練を積めることは間違いありませんが、どの分野に強みがあるか、専攻医にどこまで任せられているか、学術研究活動にどの程度力を入れているかなど、実際には大きな違いがあります。また、職場の雰囲気や、医師の働き方・家庭と仕事の両立についての考え方も差が大きいでしょう。やはり、プログラム担当者の話を聞き、先輩や所属医師の実際の声・働き方に触れることで得られる情報は重要です。

COVID-19の影響で、専門研修プログラム説明会や見学の機会にも制約が生じていますが、研修プログラムを運営する先生方も、皆さんに充実した研修を受けてほしいと願っているはずです。気になること、心配なことがある場合には率直に質問・相談し、自身の納得のいく選択をすることをお勧めします。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:河村 朗夫先生

- Information:Summer, 2021

- 特集:「専門医」がわかる 国民に信頼される専門医制度をつくるために

- 特集:専門医には何が求められるのか

- 特集:専門医を養成する仕組み

- 特集:専門研修プログラムをどのように選ぶか

- 特集:専門医のソノサキ

- 特集:専門医への道のり 内科系

- 特集:専門医への道のり 外科系

- 同世代のリアリティー:コロナ禍で入社して 編

- チーム医療のパートナー:栄養サポートチーム

- Blue Ocean:岩手県|畠山 翔翼先生・畠山 彩花先生(岩手県立中央病院)

- 医師の働き方を考える:家族と共にスウェーデンで医師として生きる

- 日本医師会の取り組み:薬事における日本医師会の役割

- 日本医師会の取り組み:医師の働き方改革と地域医療

- 日本医科学生総合体育大会:オンライン東西医体座談会

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:産業医科大学「スポーツ傷害と整形外科」

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:天野 将明 × 田邉 翼