日本医師会の取り組み

医師の働き方改革と地域医療

医師の健康を保ちつつ、地域医療提供体制を維持していくために

2024年度から開始される、医師の働き方改革に関する様々な制度について、松本吉郎日本医師会常任理事に聴きました。

医師の働き方改革の流れ

――2021年5月、医師の働き方改革に向け、医療法等の一部を改正する法律(以下、改正法)が成立しました。まずは、医師の働き方改革に関するこれまでの経緯を教えてください。

松本(以下、松):2018年6月に働き方改革関連法が成立し、罰則付きの時間外労働の上限規制が設けられました。ただし医師については、業務の特殊性に鑑みて猶予期間が設けられ、規制の適用は2024年4月からとされました。適用後は、医師の時間外労働は原則年間960時間までとなります。

しかし、病院勤務医の約4割が年960時間超、約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働をしているという現状があるなかで、すべての勤務医にこの上限規制を適用すると、地域医療の担い手の確保や、医師個人の希望による集中的な修練等が困難になってしまいます。そこで厚生労働省が「医師の働き方改革に関する検討会」を設置しました。日本医師会も参加し、「医師の健康への配慮と地域医療の連続性の両立」という観点で発言してきました。

この検討会の報告書に基づき、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」でさらに詳細な検討が行われ、2020年12月に中間とりまとめが発表されました。これらの内容が、今回の改正法に反映されています。

――具体的にどのような内容なのですか?

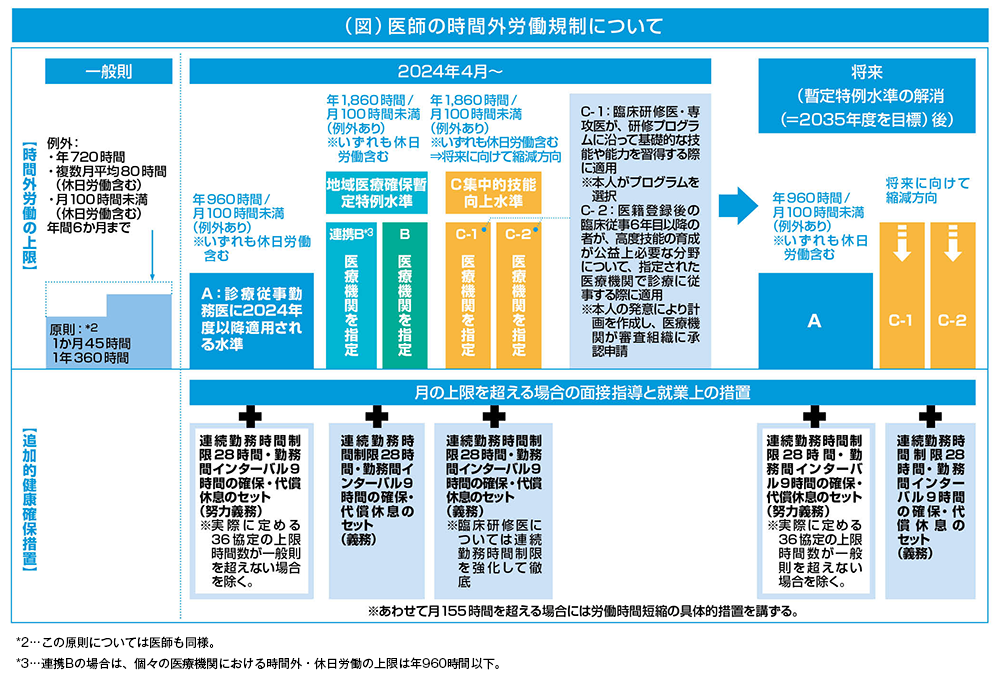

松:先ほど述べたような勤務医の時間外労働の現状を踏まえ、時間外労働の上限水準がA水準・B水準・連携B水準・C水準と複数設定されました(図)。

A水準は、働き方改革関連法に基づき2024年度以降適用される水準で、上限は原則年960時間です。ただし一部の医療機関では、年1,860時間を上限として、A水準を超える内容の36協定を結ぶことが可能となります。それがB水準・連携B水準・C水準です*1。B水準・連携B水準・C水準に指定された医療機関は、将来的な労働時間短縮に向け対応していくことが求められます。

B水準は、地域医療提供体制の確保の観点から暫定的に設置しているもので、3次救急病院や、救急車を年間1,000台以上受け入れる2次救急病院などが該当します。

連携B水準は、自院のみでは年960時間以内ですが、副業・兼業先での労働時間と通算して時間外労働の上限を年1,860時間とするものです。医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制の確保に必要な役割を担う医療機関が該当します。

B水準と連携B水準は地域医療暫定特例水準とされ、2035年度末を目標に終了する予定です。

C水準は、研修等を行う施設に適用されます(集中的技能向上水準)。C-1水準は臨床研修医・専攻医を対象とし、医師は自らプログラムを選択・応募します。C-2水準は高度技能の獲得を目指す臨床従事6年目以降の医師が対象で、医師が自らの発意により計画を作成し、審査を受けたうえで適用されます。

また、医療機関における医師の健康確保措置も実施されます。月の時間外労働は、すべての水準で100時間以下とされており、例外的に超過する場合は、面接指導での健康状態の確認や、連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制による休息時間の確保等が義務付けられます。

――B水準・連携B水準・C水準を適用する医療機関は、どのように指定されるのですか?

松:B水準・連携B水準・C水準を適用する医療機関の指定に関しては、都道府県が医師の健康と地域医療提供体制の状況を踏まえ、適切に指定を行うための仕組みが整えられました。まず、各医療機関が勤務医の労働実態を把握し、必要に応じてB水準・連携B水準・C水準の指定申請をします。申請には医師労働時間短縮計画の策定が必要で、評価機能を担う機関がそれを評価し、評価結果を踏まえて都道府県知事が指定するという流れになります。

制度の周知が欠かせない

――今回の改正法の意義と今後の動きについて、どのように考えていますか?

松:今回の改正法は、医療機関に対し、医師の労働時間管理や健康確保措置に真摯に取り組み、改善することを求めています。地域医療への影響を懸念する声も聞かれますが、医療機関と医療関係者には、この改正法が、地域医療を守っていくために取り組むべき基本的事項を規定したものだという点を再認識し、今から少しずつ改善に取り組んでほしいと思います。

ただ、コロナ禍等の影響もあるなか、2024年度からの制度運用開始について危惧する声も上がっています。日本医師会としても、スケジュールありきで拙速に運用を進め、地域医療に歪みが生じることは絶対に避けなければならないと考えています。

一方で、コロナ禍の今だからこそ改革を進めてほしいとの声も聞かれます。また、勤務医の長時間労働の問題は積年の課題であり、日本医師会でも10年以上前からこれに取り組んできました。先延ばしすることについては慎重に議論をしていくべきでしょう。

地域医療の維持のためには、大学病院や基幹病院等が、B水準や連携B水準の指定を受けることが不可欠です。日本医師会は今後も、厚生労働省等に対し、医療機関に向けた本制度の繰り返しの周知を求めていきます。また、医療機関における医師の働き方についての様々な好事例を集積し、医療関係者等に広く情報提供を行っていく所存です。

*1…A水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属するすべての医師に適用されるのではなく、指定される事由となった業務やプログラム等に従事する医師にのみ適用される。

松本 吉郎

日本医師会常任理事

(クリックで拡大)

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:河村 朗夫先生

- Information:Summer, 2021

- 特集:「専門医」がわかる 国民に信頼される専門医制度をつくるために

- 特集:専門医には何が求められるのか

- 特集:専門医を養成する仕組み

- 特集:専門研修プログラムをどのように選ぶか

- 特集:専門医のソノサキ

- 特集:専門医への道のり 内科系

- 特集:専門医への道のり 外科系

- 同世代のリアリティー:コロナ禍で入社して 編

- チーム医療のパートナー:栄養サポートチーム

- Blue Ocean:岩手県|畠山 翔翼先生・畠山 彩花先生(岩手県立中央病院)

- 医師の働き方を考える:家族と共にスウェーデンで医師として生きる

- 日本医師会の取り組み:薬事における日本医師会の役割

- 日本医師会の取り組み:医師の働き方改革と地域医療

- 日本医科学生総合体育大会:オンライン東西医体座談会

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:産業医科大学「スポーツ傷害と整形外科」

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:天野 将明 × 田邉 翼