医療者に本当に英語は必要なのか? オンライン勉強会で見えた医療英語の本質

スロバキア コメニウス大学医学部6年/医師のキャリアパスを考える医学生の会 妹尾 優希

私は、東欧スロバキアのコメニウス大学にて、英語で医療を学んでいます。新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、スロバキアの病院で臨床実習をすることが困難となり、昨年9月より福島県内の病院で実習をしています。ニュージーランドの中学・高校を卒業し、イギリスの大学への留学・中退を経てスロバキアに留学したため、日本の病院実習では「語学の壁」を感じています。よく実習中に「英語が話せて羨ましい」と言われますが、日本で過ごすにつれ「本当にそうだろうか?」という疑問を抱くようになりました。日本では、医療に特化した電話通訳サービスや、論文の英文校正が充実しており、無料の自動翻訳ツールも目覚ましい発展を遂げています。安全に医療を多国語で提供できる日本で、医療者が英語を話すことにどんな意義があるのか、と考えるようになりました。

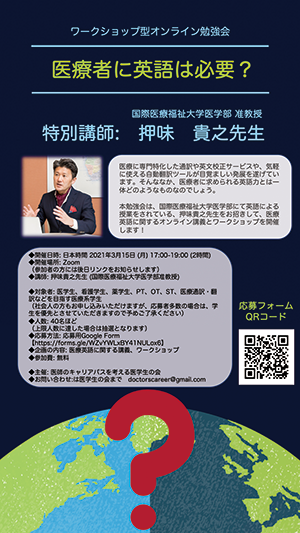

そこで、2021年3月15日(月)に、国際医療福祉大学医学部准教授の押味貴之先生を特別講師としてお招きして、『医療者に必要な医療英語』をテーマにオンライン勉強会を開催しました。本稿では、勉強会の様子を紹介したいと思います。

●英語を学ぶ外発的動機

押味先生は、勉強に励み目標に向かう過程には、外発的動機(Extrinsic motivation)と内発的動機(Intrinsic motivation)の二つの動機があると話されていました。医療英語を学ぶにあたり外発的動機となるものは、外国からの患者さんの診察、海外での学術・学会発表、英語での論文執筆などが挙げられます。

この「外国からの患者さんの診察」という動機は、私が福島県での病院実習で感じた医療英語を学ぶ意味への疑問を感じたきっかけです。これまでの実習で見た外国の患者さんは、ベトナム、中国、韓国などアジアの方が大半で、ほとんどの方が英語を話せない様子でした。

このことについて、押味先生は何語を話す患者さんを診察するかは、地域や診療科によって異なると話していました。確かに日本全体を見ると、中国、韓国、台湾などの出身の患者さんが多く、診察の際に英語を使うことはあまり多くありません。しかし、自動車産業が盛んな愛知県・静岡県のようにポルトガル語やスペイン語を母国語とする南米の方が多く住む地域や、北海道大学周辺のように多種多様な国籍の留学生が家族と一緒に住む地域においては、事情が異なります。仕事や学業のために日本に滞在している方の家族が産婦人科に通院するため、産婦人科では特に英会話スキルの需要が高いそうです。来日している外国の方のほとんどが英語を母国語としない一方で、第二外国語として英語を話す人は非常に多く、こうした方が英語を話せない医療者を目にすると落胆されるそうです。

押味先生は、外国の方が「医療者なのにどうして英語が話せないの?」とがっかりする背景に、日本の医療教育が国際的にみて特殊であることが要因であると言います。世界的にみて、英語圏ではない国で母国語で医学教育を実施しているのは少数派だそうです。例えば、国際医療福祉大学の教員であるカイロ大学医学部出身のエジプト人医師は、エジプトの医療教育は基本的にすべて英語で行われると話していたそうです。私の留学先の東欧諸国の医学部にも英語コースが設置されています。

●英語への内発的な動機―やっぱり自分で話したい!という衝動

しかし、AIや翻訳サービスを上手に活用すれば、国内では十分な医療行為を行い、苦もなく論文を読み書きすることができます。このことについて押味先生は、「英語ができないと、あなたたちは思ったようなキャリアが歩めませんよ、という脅しはAIがどんどん発達していけば効かなくなります。AIが医療通訳をできるようになりますかと聞かれると、答えは『イエス』です」と回答されていました。では、なぜ国内で働く医療者が医療英語を学ぶ必要があるのでしょう。

押味先生は「英語を話さなくても良い時代が来たとき、『それでも自分が話したい』という欲求が出てくる」と言います。医療英語も、学校が用意したカリキュラムを学ぶ時期は面白くないと思ってしまうが、そのうちキャリアを無視していつの間にか純粋に学ぶことが楽しくなる、と話していました。

確かに私も、ニュージーランドで留学していた時「スロバキアの医学部に行きたいから英語を学ぼう!」とは考えておらず、明日はもっと上手く友達と話したい、会話に加わりたい、と思い勉強していました。戦略的に最初から東欧の医学部に進学するために英語を身につけたのではなく、内発的な動機で身につけたスキルが結果として新たな進学の扉を開いています。

●押味先生オススメの医療英語勉強法

押味先生が普段、国際医療福祉大学でどのように医療英語を教えているのか、またお勧めの勉強方法について尋ねてみました。

国際医療福祉大学では、医療英語を教えるのではなく、医療を英語で教えていると言います。そのため、日本で作られた日本語の解説付きの教材は使わず、授業では英語圏で使用されている教材を使用するそうです。例えば、生理学を学ぶ過程にいる学生は生理学を英語で勉強し、臨床実習で肥大型心筋症の患者さんを担当したら肥大型心筋症について英語の資料を読むことを指導しているそうです。また、教室では正しいネイティブの医療用語の表現と発音に特に力を入れているそうです。日本の医療用語は英語とドイツ語を日本語読みにした、日本オリジナルの業界用語となっています。例えば、医療用ゴム手袋を指す「Latex」は「ラテックス」ではなく、正しくは「レイテックス」と発音します。こうした本からの勉強では学べない発音や、海外で実際に使われている医療用語を大学の授業で教えているそうです。

また、正しい発音の医療英語を学生が楽しく前向きに学べるように、国際医療福祉大学では、間違えても安全な環境づくりを一番大事にしているそうです。昨年10月にはTEDxIUHWNarita2020を開催し、学生と教員による英語トークを世界に向けて配信しました。スピーカーとして登壇した学生は、練習を重ねることで間違えたら恥ずかしいという気持ちを克服し、大きく成長していたと話していました。日本にいながら、こうした挑戦を通して英語力を身につけ、視野を大きくすることができると聞き、大変驚きました。

最後となりましたが、どんな質問にも気さくにお答えいただき、貴重な学びの機会を作っていただいた押味先生に心より感謝を申し上げます。

※寄稿:2021年5月

※寄稿者の所属は寄稿時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:河村 朗夫先生

- Information:Summer, 2021

- 特集:「専門医」がわかる 国民に信頼される専門医制度をつくるために

- 特集:専門医には何が求められるのか

- 特集:専門医を養成する仕組み

- 特集:専門研修プログラムをどのように選ぶか

- 特集:専門医のソノサキ

- 特集:専門医への道のり 内科系

- 特集:専門医への道のり 外科系

- 同世代のリアリティー:コロナ禍で入社して 編

- チーム医療のパートナー:栄養サポートチーム

- Blue Ocean:岩手県|畠山 翔翼先生・畠山 彩花先生(岩手県立中央病院)

- 医師の働き方を考える:家族と共にスウェーデンで医師として生きる

- 日本医師会の取り組み:薬事における日本医師会の役割

- 日本医師会の取り組み:医師の働き方改革と地域医療

- 日本医科学生総合体育大会:オンライン東西医体座談会

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:産業医科大学「スポーツ傷害と整形外科」

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:天野 将明 × 田邉 翼