XX年目のカルテ

かつて10年目前後の時期にドクタラーゼでお話を聴いた先生方に、時を経て改めてお話を伺い、ご自身のキャリアについて振り返っていただきました。

長崎の経験を故郷に活かし盛り上げていく

【脳神経内科】中嶋 秀樹医師

(牛久愛和総合病院 脳神経内科部長)

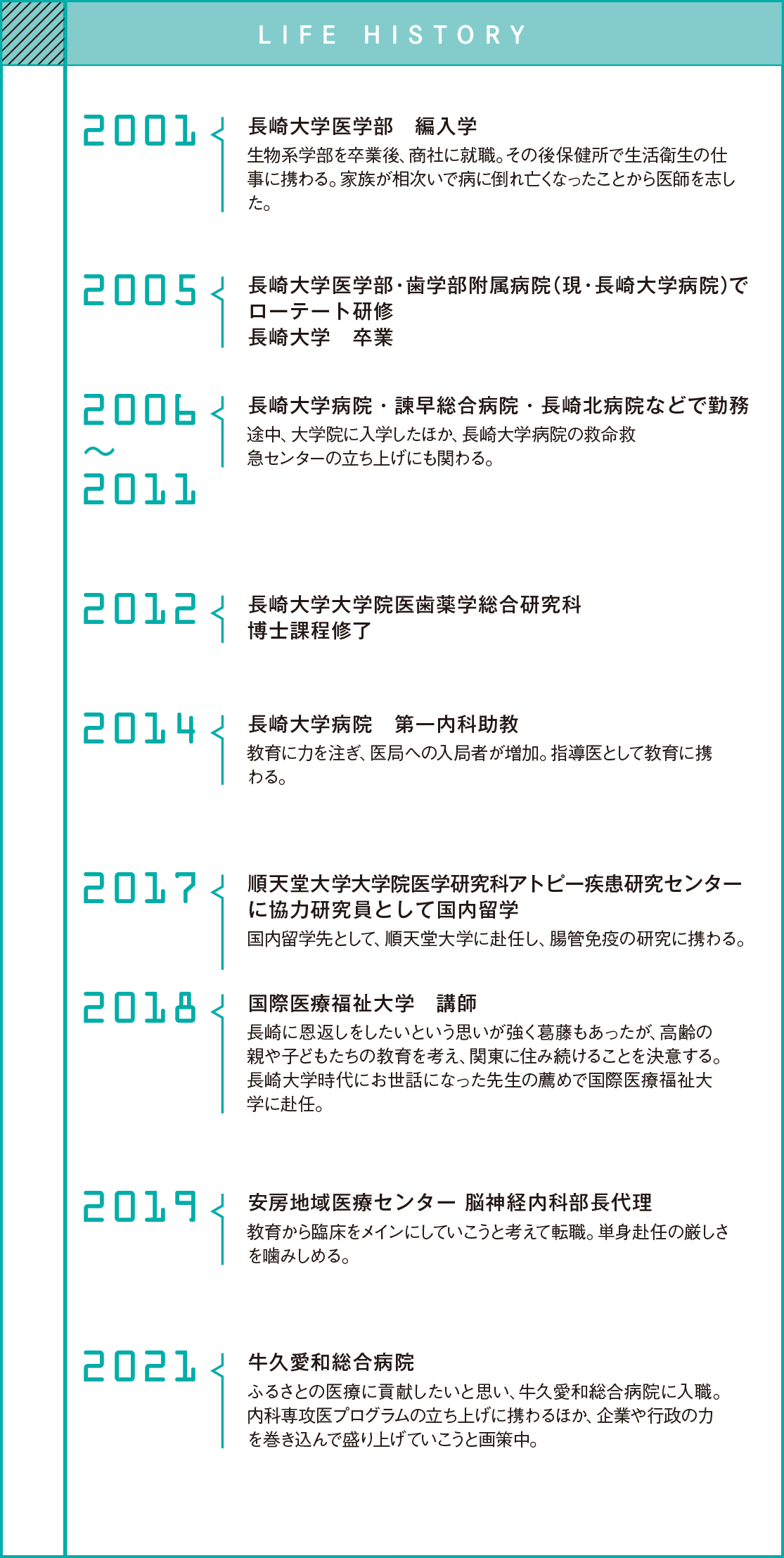

いくつものターニングポイント

――前回お話を伺った2014年は長崎大学病院でご活躍でした。今回はその後のキャリアやターニングポイントについてお話を伺いたいと思います。

中嶋(以下、中):取材後、いい反響があり、学生実習のローテート希望者が増えました。入局者も毎年3人程度入るようになり、私自身教育に注力し、ベスト指導医の賞を頂くなど、教育は軌道に乗り始めました。

数年後、後輩たちが専門医資格を取得し、次は大学院に、という段階を迎えたのですが、新しい医局には基礎研究者を育成するための体制が整っていませんでした。研究の考え方や手技などを持ち帰るためと、国内留学先として関係作りを行うために、まず私が2017年に順天堂大学のアトピー疾患研究センター(免疫学)に国内留学することになり、神経免疫を専門に研究をしました。その後、医局の状況的に長崎に戻る必然性が薄くなっていたことや、家庭の状況なども考え合わせた結果、関東に残ることにしました。様々な先生方に相談しながら次の行き先を探すうちに、長崎の先生から「君は教育や指導に向いているから」と誘っていただき、開設されたばかりの国際医療福祉大学(以下、国福大)医学部の講師に就任しました。

国福大時代は良い仲間にも恵まれ、仕事は本当に楽しく充実していました。ただ、都内に引っ越して生活費が高くなり、子どもたちの学費など何かと物入りの時期が重なったことなどから給与面で折り合いがつかず、転職することにしました。

初めて医局の後ろ盾なしで自力で転職活動を行うこととなり、老後の定住先も見据え、一大決心で館山の医療機関に就職しました。しかしここでも環境の違いや単身赴任の厳しさを感じ、2年後に再び転職することにしました。

探していたものは故郷にあった

――転職先に求める条件はどのようなものだったのでしょうか?

中:長崎にいた頃は、お世話になった長崎に恩返ししたいという気持ちが本当に強く、それが自分の原動力となっていました。しかし、関東に来てからはそれを超える原動力が見つからず、燃え尽き気味でした。開業も視野には入れたのですが、チームで取り組むことが好きな自分には不向きに感じられました。一人の人間として再び燃えられるものはないかと思案するなかで、ふと浮かんだのは故郷のことでした。茨城は千葉・埼玉と並ぶ医療過疎地域です。長崎で得たものを全てここに還元すれば、地元の医療に貢献できるかもしれないと考えたのです。

牛久愛和総合病院は、父が亡くなった病院で、私が医師を志す原点となった場所です。また、規模のわりに教育面はまだまだ介入の余地があり、特に内科系は専攻医の受け入れがなく、神経内科の常勤医が長いこと不在になっていました。そこで、これまでの教育経験を活かし、後進育成に存分に取り組んで、ふるさとの医療を盛り上げようと決心しました。

――実現できたことはありますか?

中:長崎大学で内科新専門医制度の委員をしていた経験を活かしてスタッフの方々と準備を進めたところ、つい先日、内科の専門研修の基幹施設の認可を頂くことができました。また、神経内科としても今年度から准教育施設の認定を取得できました。これで牛久育ちの内科医と神経内科専門医を輩出できるようになります。ホームページにも手を加え、「神経内科に就職したい」と人材が集まりつつあり、来年は常勤医が増員される予定です。医師の数が2倍になれば、診られる患者さんの数は3倍にも4倍にもなるため、学会発表もしやすくなり、教育の質も上がります。やがて牛久発の臨床研究成果を出し、企業などと協力しながら治験を進めていけたら...と考えると、非常にわくわくします。

内科専攻医として、筑波大学などの大病院との間でローテートできる仕組みもできています。大学のプログラムに入った先生も、当院のプログラムに入った先生も、最終的にどちらかの病院を気に入って残ってくれたら嬉しいですね。

牛久を高齢者に最適の街にしたい

――人口の多い牛久市で、常勤医1名で診ていくのは大変ではありませんか?

中:牛久市やつくば市南部、竜ヶ崎ニュータウンの一帯が「都心に通えるベッドタウン」として昭和50年前後に開発された街で、現在は高齢化が一気に進んでおり、神経疾患の患者さんも非常に多くいらっしゃいます。地域の中核病院や開業の先生方とは戦友のように、力を合わせて地域の診療を回しています。講演会や神経の勉強会を医師会や薬剤師会で開くなどして、地域の医療者同士の交流の機会を保つようにしています。

関東は都心から2~3時間離れただけで、医療の手薄な地域が現れますが、住民の皆さんはかつて満員電車に揺られて都心で働き、日本を支えてきた方々です。その方々が医療的に不利な状況に置かれるようなことがあってはならないと思うのです。千葉県流山市は「母になるなら、流山市。」というPRで成功していますが、私はいつか行政と協働し、「いつまでも住むなら牛久市」とPRして、まずは医療面から地域を活性化させていきたいと考えています。

――これまでの医師人生を振り返り、若手医師に伝えたいことはありますか?

中:牛久に戻ってきた後の医師会の会合で、子どもの頃のかかりつけの先生に出会い、「君のカルテはまだうちにあるよ。僕は年をとったから次は君の時代、頑張れよ」とお声がけいただいたことがあります。この数十年、牛久のために尽力されてきた先生のことを思うと感動すると同時に、託されたものの重さに身震いし、「頑張ります」としか言えませんでした。大学病院にいた頃は見えていなかった地域医療のあり方に圧倒された瞬間です。

故郷というものはいざとなると非常に大きなモチベーションになるものです。若い方々にはぜひ、「ふるさとの病院を選択肢に入れてみては」ということを伝えたいですね。

中嶋 秀樹

茨城県牛久市出身。大学で生物系の学部を卒業後、社会人経験を経て長崎大学医学部に編入学し、2005年に卒業。縁もゆかりもない自分を受け入れてくれた長崎の地に恩返ししたいという一心で励んできたが、様々な転機を経て、現在は故郷である牛久の医療を盛り上げるために奮闘中。

※取材:2022年8月

※取材対象者の所属は取材時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:三木 淳先生

- Information:Autumn, 2022

- 日本医師会の取り組み:新会長インタビュー

- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアI 10年目以降の中堅医師の生き方

- 特集:医師のキャリアのターニングポイント

- 特集:XX年目のカルテ 脳神経内科:中嶋 秀樹医師

- 特集:XX年目のカルテ 放射線治療科:永井 愛子医師

- 特集:XX年目のカルテ 小児心臓血管外科:原田 雄章医師

- 特集:XX年目のカルテ 公衆衛生医師:高橋 千香医師

- チーム医療のパートナー:連携口腔ケアサポートチーム

- Blue Ocean:茨城県|花澤 碧先生(筑波学園病院)

- 日本医学会 120年のあゆみ

- 医師の働き方を考える:長崎大学理事 伊東 昌子先生

- 日本医師会の取り組み:医師の多様な働き方を支えるハンドブック

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:愛媛大学「保健所実習」

- 同世代のリアリティー:ブライダル業界 編

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:米国内科学会Student Committee

- 医学生の交流ひろば:Team Medics

- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A

- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~再受験生・編入生のこれまでとこれから~

- FACE to FACE:福永 ゆりか×大神 絵理華