XX年目のカルテ

周囲と協働し未曾有の事態に立ち向かう

【公衆衛生医師】高橋 千香医師

(東京都世田谷保健所 感染症対策課長)

コロナ禍における保健所

――高橋先生は東京都大田区保健所で感染症対策課長をされている時にコロナ禍の発生に直面し、対応にあたられました。今年の4月からは世田谷区で引き続き感染症対策に従事されています。これまでで特に大変だったことは何でしょうか?

高橋(以下、高):大田区には羽田空港があるため、コロナ禍の初期には武漢市からの帰国チャーター機の対応に追われました。病原性も何もかもが不明のなか、暗中模索で対応する難しさがありました。次に、国内で患者が増え始めると、日本のPCR検査数や方針に世間の関心が集まり、保健所にも毎日のように大量のお問い合わせやお叱りの電話が届くようになりました。それまでは苦情の電話はほとんどなかったこともあり、電話を受ける職員の精神的負担は非常に大きかったと思います。そして現在、コロナ禍がどれくらい続くのか、先が見えないまま今に至っています。私自身はあまり思い詰めないタイプなので何とかやれていますが、他の職員の負荷が気がかりです。

――先生ご自身も多忙な状況が続いていることと思います。

高:そうですね。特に大田区や世田谷区は小さな県に匹敵するほど人口が多いこともあり、課長一人体制だった頃は本当に大変でした。ただ、交渉を続けた結果、大田区では今年から医師の課長のほかに事務担当の課長が付くことになりました。世田谷区も同じ体制になっており、委託業者とのやり取りといった事務的な業務をもう一人の課長にお願いしています。そのおかげで、コロナ対応の中でも医学的な判断が必要な部分や、結核・HIVといったコロナ禍前からの通常業務に専念できるようになりました。忙しいことに変わりはありませんが、負担軽減になっています。

――平時において、コロナ禍のような非常事態への備えはあったのでしょうか?

高:東日本大震災などの大規模災害時の反省から、ここ10年ほどで保健所も自分たちが被災した場合の「受援」を想定した研修や訓練などは充実させてきました。しかしコロナ禍はその想定を上回る事態だったため、各自が経験やコミュニケーションスキルを駆使して対応にあたっているという状況だと思います。

大田区保健所時代は、コロナ禍前の3年間で、他課の職員などとの関係作りや、区役所・保健所のカラーや雰囲気の把握ができていました。今年から赴任した世田谷保健所では、また一から関係を構築していかなければならない難しさがありますね。

公衆衛生医師に求められる能力

――コロナ禍を通じて保健所の役割に注目が集まっており、公衆衛生医師の仕事に興味を持つ医学生や若手医師も増えていることと思います。公衆衛生医師にはどのような適性が求められますか?

高:状況を見渡し、自分から積極的に周囲との関係を構築していく能力が必要だと思います。医師職は若い年次のうちから管理業務を任され、自分よりずっと行政職の経験が豊富な職員と対等に仕事をしていくことになります。また保健所の外でも、医療職以外の方とやり取りする機会が多くあります。医学的な専門性に立ちつつ、周囲の人としっかりコミュニケーションをとる能力が重要ですね。

保健所の仕事は国や自治体の指示を淡々とこなす仕事だと思われるかもしれませんが、受け身の姿勢の人は向かないように思います。特に政令市型保健所の場合は、都道府県庁に予算権限のある都道府県型保健所とは異なり、交渉次第でどんどん予算を獲得し、企画を実行していくことが可能です。前例を踏襲するにせよ、新しく企画を立てるにせよ、示された方針について自分の頭で考えて落とし込み、進めていく力がないと難しいと思います。

――多くの自治体では、定年年齢以下であれば公衆衛生医師の採用に年齢制限はありませんが、どのタイミングで入職するのが良いと思いますか?

高:行政の仕事は臨床とは大きく異なり、私自身も入職直後はギャップに戸惑ったため、それに慣れるという意味では若いうちに入職するのも悪くはないでしょう。ただ個人的には、少し臨床を経験してから入る方が良いように感じます。特にこのコロナ禍では、医療現場の様子を具体的に想像できることの重要性を痛感しました。

個人に寄り添う健康観を

――今興味のある分野や、今後取り組んでいきたいことはありますか?

高:健康面で困りごとがあっても、その人なりに生きていけるような社会を作っていく必要があるように感じています。自分の人生観や事情に合わせ、少し具合が悪くても折り合いをつけて生きていく道があるということを、社会全体で考えられるようになればいいなと思います。

また、保健所業務そのものとは少し外れますが、死について考えることをタブー化しないことも重要だと感じています。例えば90代の高齢者が体調を崩したとして、家族はできる限りの治療を望むも、本人の意思は確認できない...といった問題が起こり得ますよね。これまでは、すぐ救急車を呼んで入院できましたが、コロナ禍で医療のひっ迫が常態化するなか、何かが起こってから終末期や死について考え始めるというのでは間に合わなくなる時代が来ていると思います。アドバンス・ケア・プランニング*という考え方がありますが、誰しも自分の死生観や、いざというときの医療・ケアについて普段から話し合い、備えていける社会を作れたらと思います。

*アドバンス・ケア・プランニング…ACP(Advanced Care Planning)。厚生労働省の定める愛称は「人生会議」。将来の医療やケアについて、患者を主体に、その家族や周囲の人、医療従事者があらかじめ話し合い、意思決定を支援し、理解・共有するプロセスのこと。

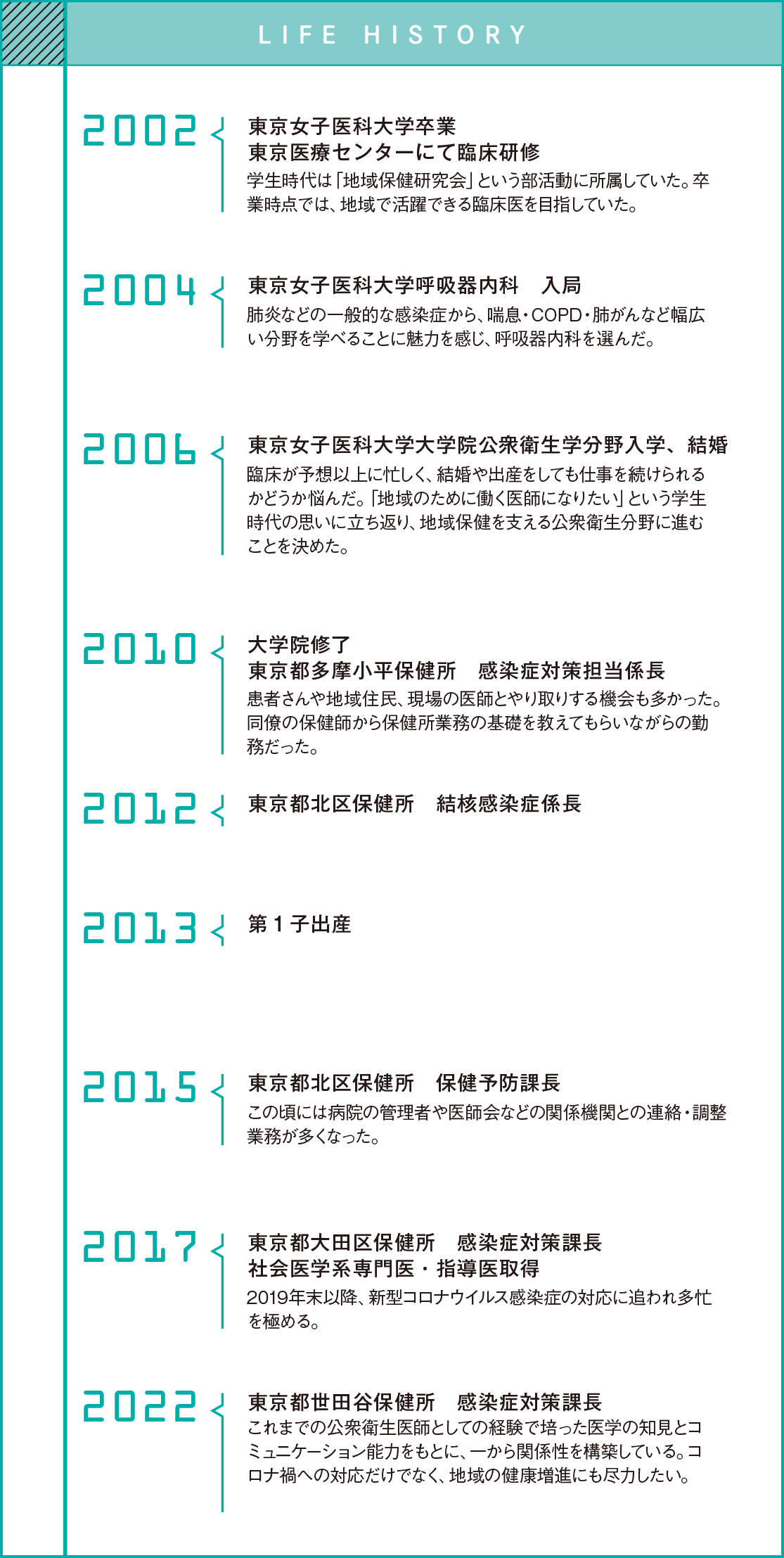

高橋 千香

2002年、東京女子医科大学卒業。呼吸器内科医として臨床経験を積んだ後、大学院で公衆衛生学を修め、2010年に公衆衛生医師として東京都に入職する。大田区保健所感染症対策課長時代にコロナ禍が発生し対応にあたる。2022年4月から世田谷保健所感染症対策課長。

※取材:2022年8月

※取材対象者の所属は取材時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:三木 淳先生

- Information:Autumn, 2022

- 日本医師会の取り組み:新会長インタビュー

- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアI 10年目以降の中堅医師の生き方

- 特集:医師のキャリアのターニングポイント

- 特集:XX年目のカルテ 脳神経内科:中嶋 秀樹医師

- 特集:XX年目のカルテ 放射線治療科:永井 愛子医師

- 特集:XX年目のカルテ 小児心臓血管外科:原田 雄章医師

- 特集:XX年目のカルテ 公衆衛生医師:高橋 千香医師

- チーム医療のパートナー:連携口腔ケアサポートチーム

- Blue Ocean:茨城県|花澤 碧先生(筑波学園病院)

- 日本医学会 120年のあゆみ

- 医師の働き方を考える:長崎大学理事 伊東 昌子先生

- 日本医師会の取り組み:医師の多様な働き方を支えるハンドブック

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:愛媛大学「保健所実習」

- 同世代のリアリティー:ブライダル業界 編

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:米国内科学会Student Committee

- 医学生の交流ひろば:Team Medics

- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A

- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~再受験生・編入生のこれまでとこれから~

- FACE to FACE:福永 ゆりか×大神 絵理華