日本医学会 120年のあゆみ

〜創立120周年記念事業を通じて〜

日本医学会は、創立から120周年の節目にあたり、様々な記念事業を実施しました。 これらの事業を通じて、日本医学会の歴史を感じていただければと思います。

日本医学会(門田守人会長)は、141の加盟学会(分科会)からなり、会員数の総和が100万人を超える学術団体です。第1回日本聯合医学会(後の日本医学会)の開催以降、4年ごとに日本医学会総会が開催されており、2022年をもって創立120周年を迎えました。

これを記念して、2022年4月に、三つの記念事業が実施されました。

一つ目は「創立120周年記念誌」の発行です。日本医学会の歴史と医学・医療のあゆみを振り返るもので、総勢30名の医学者によって執筆・編纂されました。全516ページという分量からも近代医学の大きな進歩がうかがえます。

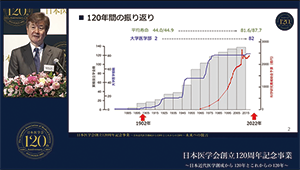

二つ目は「式典・シンポジウム」の開催です。新型コロナウイルス感染症の感染状況も考慮しての完全オンライン開催となりましたが、開催後もオンデマンドで配信されています。

三つ目は「未来への提言」です。この提言は、これからの120年を意識した五つのテーマからなり、テーマごとに専門家の先生方が未来の医療・医学を展望し、あるべき姿を示した内容となっています。その一部が前述のシンポジウム内で発表され、オンデマンド配信されています。「未来への提言」完成版は、後日、特設WEBサイトに掲載予定です。

これらの事業が、医学生の皆さんにとって、日本の医学・医療のこれまでとこれからを考えるきっかけとなれば幸いです。

三つの記念事業

創立120周年記念誌

日本がこれまでに経験してきた様々な健康・医療・環境に関する問題や倫理的課題、医学教育・卒後教育の発展、医学・生命科学の進歩と課題などについて、日本を代表する総勢30名の医学者が執筆・編纂しました。加えて、138分科会(2021年12月現在)の歴史や最近の委員会活動について紹介されています。

式典・シンポジウム

2022年4月2日に式典・シンポジウムが開催されました。式典では、関係者の挨拶、ならびに創立から120周年を振り返る講演と、これからの120年を意識した「未来への提言」のシンポジウムが行われました。将来の日本と世界の医学・医療が正しい方向に向かうよう意識した構成となっています。

未来への提言

これまでの120年で、日本の医学・医療は大きく進歩しました。その一方、未来予測は10年後でさえおぼつかず、これからの120年を予測することなど至難の業です。医学・医療に携わる者として、人々がより幸福に生きられる未来のために今何をなすべきなのかを真剣に考え、私たち自身に提言したのが、「未来への提言」です。

日本医学会の歴史を知る

●創立120周年記念誌

2022年4月2日、全516ページの記念誌を発刊しました。PDF(完全版)を、「日本医学会創立120周年記念事業」の特設WEBサイトからダウンロードいただけます。

PDFダウンロードはこちら:https://jams.med.or.jp/jams120th/images/memorial_full.pdf

<目次>

Ⅰ ⽇本医学会の120年と⽇本の医学・医療のあゆみ

Ⅱ ⽇本の医学教育の歴史と⽇本医学会

Ⅲ 社会と共に歩んだ⽇本の医学の歴史と⽇本医学会

Ⅳ ⽣命科学の進歩と⽇本医学会

Ⅴ ⽇本医学会138分科会の歴史

Ⅵ 最近の委員会活動

Ⅶ 資料

医学・医療の未来を考える

●シンポジウム:未来への提言

現在の医学・医療における課題と、未来の医学・医療のあるべき姿について、五つのテーマで提言を行いました。シンポジウムはオンデマンドで配信されており、「日本医学会創立120周年記念事業」の特設WEBサイトからご覧いただけます。

オンデマンド配信はこちら▶https://jams.med.or.jp/jams120th/

【プログラム】

序論 未来への提言について(飯野 正光 日本医学会副会長)

1.地球規模の健康問題への対応(遠山 千春 東京大学名誉教授)

人口増大と経済発展に伴い、地球環境は復元力を失う危機に瀕している。その結果、ヒトと野生生物の生存基盤が脅かされ、社会的格差による健康問題も生じている。現状認識、未来動向、および医学医療の寄与について話題を提供したい。

2.超高齢・少子化社会への対応(稲垣 暢也 京都大学大学院医学研究科教授)

我が国は現在、出生率の低下と寿命の延長により、かつて経験したことのない超高齢・少子化社会と急速な人口減少を迎えている。現在の課題について述べるとともに、持続可能で幸せな社会の実現を目指し、未来に向けた提言を行う。

3.研究力の向上(宮園 浩平 東京大学大学院医学系研究科卓越教授)

我が国の医学研究は急速に発展し、研究水準は世界レベルに並ぶと考えられる。我が国の研究力のさらなる向上にむけて、研究体制の充実、医学研究者の確保、社会との対話の促進について議論し、未来の医学・医療について展望を述べたい。

4.医療倫理・研究倫理の深化(門脇 孝 虎の門病院院長/日本医学会副会長)

医学・医療技術の進歩は、社会の理解や受容の水準を超えるスピードで発展し、様々な倫理的課題への対応が必要となっている。医療倫理・研究倫理を深化させるうえで、医師・研究者、患者・被験者、社会がそれぞれの立場と意見を共有しかつ尊重しあい適切に合意形成を行うプロセスが今まで以上に重要となろう。

5.医療のあり方(齊藤 光江 順天堂大学大学院医学研究科教授)

120年後を予測することは、未踏の地を歩む軌跡を想像するに近いが、私たちの子孫に、何を大事にし、どこに向かってほしいか、時代を超えて医療とはどうあるべきかという問いに答えを見出そうと奮闘した結果を報告したい。

総合討論

総括 (飯野 正光 日本医学会副会長)

※肩書は2022年4月1日現在

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:三木 淳先生

- Information:Autumn, 2022

- 日本医師会の取り組み:新会長インタビュー

- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアI 10年目以降の中堅医師の生き方

- 特集:医師のキャリアのターニングポイント

- 特集:XX年目のカルテ 脳神経内科:中嶋 秀樹医師

- 特集:XX年目のカルテ 放射線治療科:永井 愛子医師

- 特集:XX年目のカルテ 小児心臓血管外科:原田 雄章医師

- 特集:XX年目のカルテ 公衆衛生医師:高橋 千香医師

- チーム医療のパートナー:連携口腔ケアサポートチーム

- Blue Ocean:茨城県|花澤 碧先生(筑波学園病院)

- 日本医学会 120年のあゆみ

- 医師の働き方を考える:長崎大学理事 伊東 昌子先生

- 日本医師会の取り組み:医師の多様な働き方を支えるハンドブック

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:愛媛大学「保健所実習」

- 同世代のリアリティー:ブライダル業界 編

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:米国内科学会Student Committee

- 医学生の交流ひろば:Team Medics

- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A

- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~再受験生・編入生のこれまでとこれから~

- FACE to FACE:福永 ゆりか×大神 絵理華