XX年目のカルテ

他科にない厳しさと喜びを背負い一歩一歩進む

【小児心臓血管外科】原田 雄章医師

(福岡市立こども病院 心臓血管外科)

臨床研修臨床から離れて大学院へ

――原田先生は2021年に医学博士を取得されたのですね。

原田(以下、原):2017年から九州大学の大学院に入り、4年間はほとんど手術に入らず研究三昧の日々でした。

――研究内容についてお聴かせください。

原:4年で博士論文を通さなければいけないのと、基礎研究は待ち時間も長いため、数種類の実験を並行して進めていました。学位を取ったのは溶血に関する論文です。補助人工心臓を用いると溶血が生じる例があることから、溶血のメカニズムを根本から考えて原因を究明しました。これまであまり着目されていなかった分野で、研究室にも蓄積がなかったため、文献を読み漁り、似たような研究をしている人に片っ端から電話をかけました。共同研究に応じてくださった方の所に十日ほど泊まり込んで研究の手法や考え方を学び、その後もテレビ電話などで議論しながら研究を進めました。

研究の空き時間には外勤をし、人手が足りないときは医局からの呼び出しで臨床の手伝いをすることもあるため、しっかりとまとまった時間をとれないこともあり、基礎研究をしながら学位を取ることの大変さを痛感する毎日でした。ただ、臨床ばかりやってきたなかで、一度しっかり時間をとって基礎研究の考え方を学べた点は有意義だったように思います。

――臨床に復帰してみて、以前と違った感触はありますか?

原:一度臨床から離れたことで、心臓血管外科の先の長さや厳しさを改めて感じました。臨床から離れた4年の間には術式も変わりますし、知識や技術に抜けも生じ、怖さを感じる場面も増えましたね。特に昨年は同学年の先生と比べて力不足を感じ、苦しい思いをしました。しかし、若くて自信満々だった頃とは違い、怖さを知ったのは大事なことだとも思います。

臨床復帰後すぐの頃、手術をした当日に亡くなってしまう症例を経験しました。最重症の症例で、術前からあらゆる可能性を検討し、慎重な対応を重ねていましたが、急に血液の流れが変わり、あっという間のことでした。いまだに「もう少しできることはなかったか」と考え込んだり、夢にフラッシュバックすることもあります。自分にできることは、そうした一つひとつの症例を大切にし、一歩一歩成長していくことなのだと思います。

無垢な子どもたちを助けたい

――心臓血管外科は、一人前の執刀医になるまでの道が長いといわれますね。

原:僕くらいの年次であれば、一般外科ならひと通りの手術ができるようになっている頃だと思いますが、心臓血管外科は40歳、50歳になってもまだまだという世界です。その間にも技術は進化し続けるわけで、ずっと「今」に満足できない状態で過ごすと思うと気が遠くなることもあります。また、働き方も他科に比べて過酷です。働き方改革により改善傾向にはありますが、特に小児分野では術後管理が手術と同程度の重みを持つため、術後は非常に苦労する症例もあります。途中で心折れて辞めてしまう先生もおり、担い手不足は深刻です。

僕自身、挫けそうになったことがないといえば嘘になりますが、この仕事は誰かがしなければならない仕事で、しかし誰にでもできる仕事ではありません。先が長いからこそ「もう少し頑張ってみよう」という気持ちにさせられます。そして何より、「生まれてきた子どもたちを助けたい」という初心が支えになっています。僕たちが相手にするのは、たまたま先天的に体に問題を抱えてしまった、何の罪もない子どもたちです。昔なら助からなかったその子たちが、学校に通い、社会に出て、結婚し、天寿を全うできるようになる。かつて手術をした子が、大人になって検査に訪れることもありますが、僕より体が大きくなっていたりするのです。そうした姿を見ると、この科の素晴らしさを改めて感じます。

――小児心臓血管外科分野に進む人を増やすための取り組みはありますか?

原:日本心臓血管外科学会U-40という、満40歳以下の会員で構成される組織の中で特にcongenital project*の副代表を担当しています。様々な勉強会を開催しており、なかでも豚の心臓を使って一緒に手術をするウェットラボは好評ですね。

心臓血管外科、特に小児分野は厳しい現実に直面することも多い科なので、小児の心臓の解剖学や手術の興味深さ、子どもたちがいかに元気になるかなど、この分野の本質的な部分に魅力を感じてもらえたらと考えています。また個人的には、自分が働いている姿が少しでも魅力的に見えるよう、常に笑顔でいるようにも心がけています。

悩みながらも一歩一歩を着実に

――今後のキャリアについてのお考えをお聴かせください。

原:臨床留学はぜひ経験したいと思っています。また、当院は小児心臓血管外科分野で日本有数の病院なので、ここで勉強させていただいている以上、症例を世界に報告する使命があると思っています。出せそうな論文が数本あるので、何とか時間を見つけて仕上げるつもりです。

ただ、大学院時代に結婚して子どもも生まれ、ワーク・ライフ・バランスに悩むことは多くなりました。以前は術後管理に加えて学会準備や論文執筆などで1週間泊まり込みなどを平気でやっていたものですが、今はできるだけ家に帰りたい。その一方で、仕事でやりたいことも山のようにある...というジレンマを抱えています。もちろん何ごとも魔法のように一足飛びにはいきませんから、一歩一歩着実に歩んでいくなかで、きっとどこかにブレイクスルーがあるはずだと信じて日々歩んでいます。

――最後に医学生にメッセージをお願いします。

原:小児心臓血管外科は、生半可な気持ちではできない厳しい科ではあります。一方で、他の科にはない喜びにあふれる科でもあり、僕は様々な人たちと協力しながら、日々楽しく過ごしています。子どもたちの笑顔、親御さんからの感謝、そうしたものがあるからこそ続けていけるのだということを伝えたいですね。

*congenital project…日本心臓血管外科学会U-40の先天性部門。

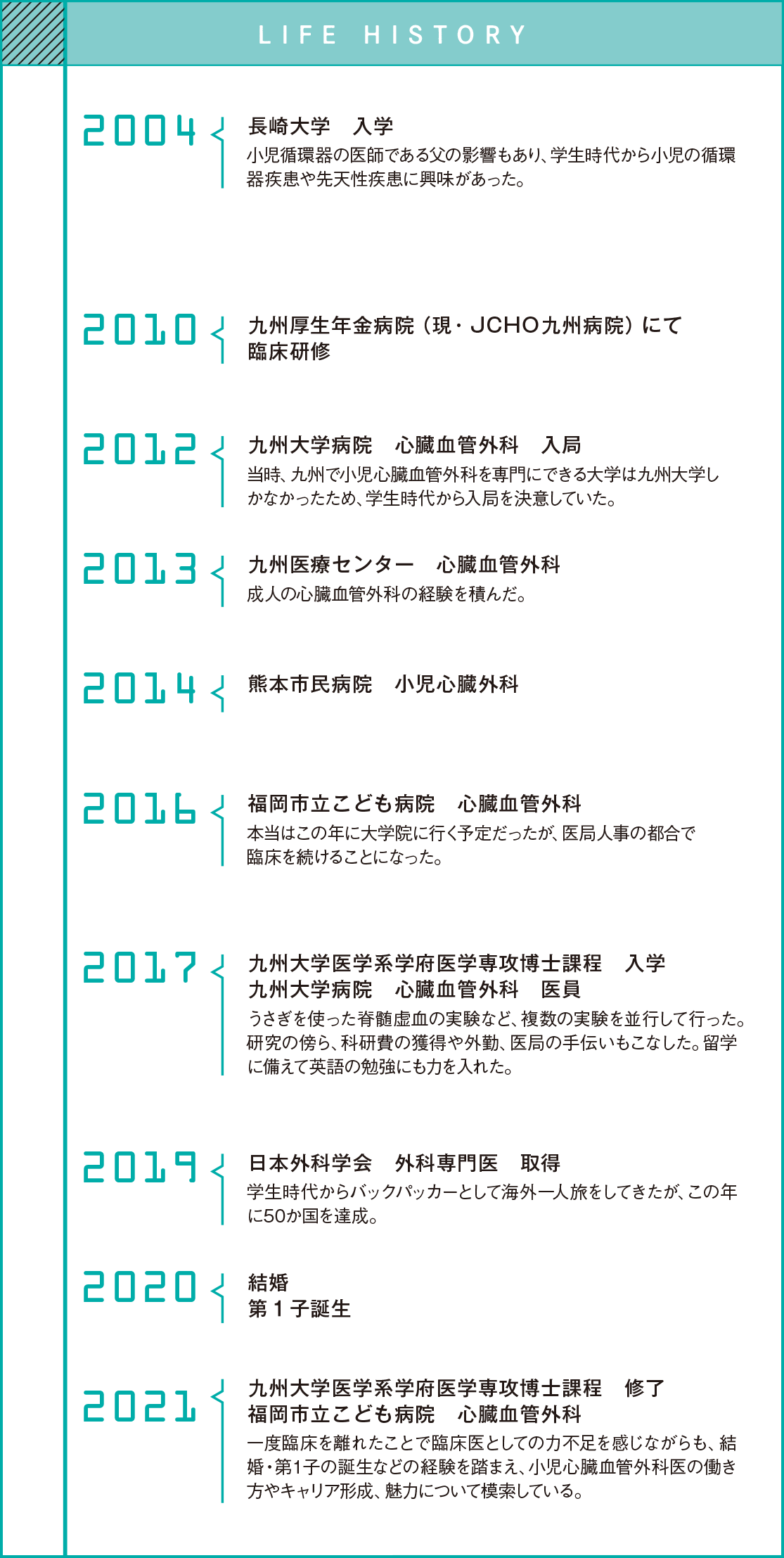

原田 雄章

福岡市出身、2010年長崎大学卒業。小児心臓血管外科医を志し、九州大学の心臓血管外科に入局。現在は小児心臓血管外科の臨床に携わるほか、「日本心臓血管外科学会U-40」congenital projectの副代表も務め、若手心臓血管外科医同士の交流促進や後進の育成にあたっている。

※取材:2022年8月

※取材対象者の所属は取材時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:三木 淳先生

- Information:Autumn, 2022

- 日本医師会の取り組み:新会長インタビュー

- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアI 10年目以降の中堅医師の生き方

- 特集:医師のキャリアのターニングポイント

- 特集:XX年目のカルテ 脳神経内科:中嶋 秀樹医師

- 特集:XX年目のカルテ 放射線治療科:永井 愛子医師

- 特集:XX年目のカルテ 小児心臓血管外科:原田 雄章医師

- 特集:XX年目のカルテ 公衆衛生医師:高橋 千香医師

- チーム医療のパートナー:連携口腔ケアサポートチーム

- Blue Ocean:茨城県|花澤 碧先生(筑波学園病院)

- 日本医学会 120年のあゆみ

- 医師の働き方を考える:長崎大学理事 伊東 昌子先生

- 日本医師会の取り組み:医師の多様な働き方を支えるハンドブック

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:愛媛大学「保健所実習」

- 同世代のリアリティー:ブライダル業界 編

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:米国内科学会Student Committee

- 医学生の交流ひろば:Team Medics

- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A

- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~再受験生・編入生のこれまでとこれから~

- FACE to FACE:福永 ゆりか×大神 絵理華