一生をかけるなら、難しいほうがおもしろい

【血液内科】細羽 桜医師

(滋賀医科大学医学部附属病院)-(前編)

骨髄移植に魅せられて

――先生はどうして血液内科に入局されたのですか?

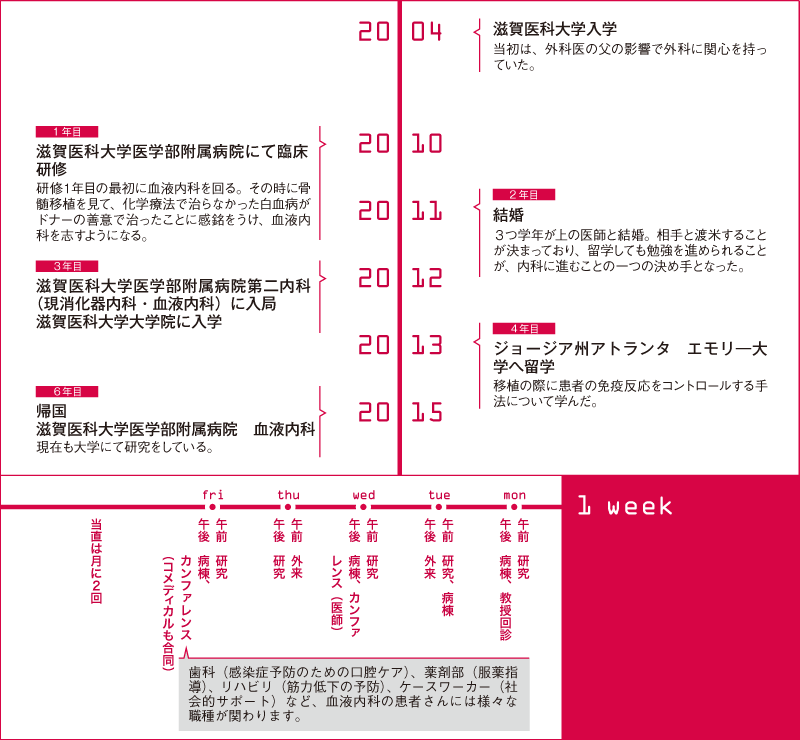

細羽(以下、細):臨床研修で最初に回ったのがたまたま血液内科だったんです。そこで、化学療法では治らなかった白血病が骨髄移植で治ったところを目の当たりにして、人の力ってすごいな! って思って。化学療法は医療者だけで成り立つけれど、骨髄移植はドナーの方がいないと成り立たないですよね。骨髄移植の効果に驚いたのはもちろん、人の善意があって初めて成り立つ「移植」という手法に心を動かされましたね。

――血液内科とは、どのような診療科なのでしょうか?

細:血液内科は白血病や悪性リンパ腫などの造血器腫瘍、貧血や血小板減少などの血球の異常、凝固・線溶系の異常などの診療を行います。血液内科医はこれらに対して化学療法や骨髄移植などの造血幹細胞移植、放射線治療を行います。

血液内科の特徴は、一人ひとりの患者さんを、最初から最後まで診られることです。たいていの内科だと、ここから先は手術だから外科に、というように引き継ぎますが、血液内科では、移植や放射線治療も、術後の全身管理も、全て自分たちで責任をもって行います。血液内科の患者さんは、抵抗力が落ちて感染症にかかりやすいのですが、そういうものも含めて全てを診ます。

――患者さんとの関わりが深くなりそうですね。

細:そうですね。血液内科で行う治療は、入院期間が終わって外来に移っても、フォローを続けることになります。病気にもよりますが、最初の治療におおよそ数か月要し、その後もう再発しないだろうと言えるまで5年はかかるんです。かなり長いお付き合いになりますね。一人ひとりの患者さんと、根気よく丁寧に関わりたい人に向いている科だと思います。

一生をかけるなら、難しいほうがおもしろい

【血液内科】細羽 桜医師

(滋賀医科大学医学部附属病院)-(後編)

一生をかけたいと思える仕事

――白血病というと、無菌室などで高度な管理をしているイメージがあります。

細:そうですね。様々な合併症や感染症が起きます。だから、常にできる限り状況を正確に把握して、これからどんなことが起きるか予測して治療方法を考えていくことが重要になります。そのために、最新の論文をたくさん読んだり、学会等で勉強したり、常に知識をアップデートしていかないといけないと思っています。

――一筋縄ではいかないですね。

細:本当に難しいです。でも、一人ひとりの患者さんの状況を見極めて、どうしたらベストなのか考え続けるということは、ハードではあるからこそ、いつまでたってもやりがいがあるだろうな、と思っています。それに、難しいからこそ、その病気に苦しむ患者さんを救うことに一生をかけたいと思ったんです。

卒後4年目で米国へ留学

――最近まで、アメリカに留学されていたんですね。

細:はい。医師である夫がアメリカに行くことが決まっていたこともあり、滋賀医科大学の大学院に籍をおいたまま留学させてもらえないか教授に相談していたところ、後期研修2年目からジョージア州にあるエモリー大学の、骨髄・造血幹細胞移植センターに所属することとなりました。

――エモリー大学では、どのような研究をされていたんですか?

細:造血幹細胞移植における、移植片対宿主病(graft-versus-host disease,GVHD)について研究していました。造血幹細胞移植には、自分の幹細胞を移植する自家移植と、他人の幹細胞を移植する同種移植の2つがあり、同種移植では、移植された幹細胞から分化した白血球が、患者さんの体自体を非自己と認識し、拒絶反応を起こしてしまうことがあります。これがGVHDです。

造血幹細胞移植は、前述の自家移植と同種移植の2種に加えて、移植に用いる細胞の種類によって、骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植の3種類に分類されます。留学中は、ヒトの細胞を使って、それぞれの種類において、免疫反応にどのような違いが出るのかを調べ、造血幹細胞移植の効果を十分に発揮しつつ、GVHDをできる限り防ぐ方法を研究していました。

――今後については、どんな働き方を考えていますか。

細:免疫に関する研究には、いずれ取り組みたいと考えています。移植と免疫は切っても切れない関係にありますし、免疫に関する知識を活かして患者さんの役に立てればいいなと思っています。ただ、研究一本に絞るのではなく、これからも診療に携わっていたいなという思いはあります。血液内科は、「bench-to-bedside」といって、研究と臨床が近いと言われている分野で、研究と臨床を両立している人も多いんです。私も、研究によって広く世の中の役に立つ知見を得ながら、それを目の前の患者さんのために活かせるような働き方ができれば、と思っています。ワーク・ライフ・バランスを重視しながら働くことができるのも魅力の一つだと思います。

2010年 滋賀医科大学卒業

2016年1月現在

滋賀医科大学医学部附属病院

血液内科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:賀來 敦先生

- Information:Winter, 2016

- 特集:医の倫理 患者とともに悩み、考える

- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題 casestudy

- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題

- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題 casestudy

- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題

- 特集:医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う

- 同世代のリアリティー:MRと医師の関係 編

- チーム医療のパートナー:臨床研究コーディネーター

- チーム医療のパートナー:認定遺伝カウンセラー

- NEED TO KNOW:知っていますか? 矯正医官

- 地域医療ルポ:東京都町田市|西嶋医院 西嶋 公子先生

- 10年目のカルテ:血液内科 細羽 桜医師

- 10年目のカルテ:腫瘍内科 金政 佑典医師

- 日本医師会の取り組み:医療保険・介護保険

- 医師の働き方を考える:「この仕事が好き」と思えることが大事

- 医学教育の展望:専門医の効率的な資格取得を支援する

- Cytokine:集まれ、医学生!

- 大学紹介:防衛医科大学校

- 大学紹介:東邦大学

- 大学紹介:大阪医科大学

- 大学紹介:徳島大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:峯 昌啓×阪田 武