医学教育の展望

専門医の効率的な資格取得を支援する(前編)

がん治療に横断的に関わる専門医の育成・確保が急務

がん治療に不可欠な専門医とは

近年は、「日本人の2人に1人はがんにかかり、亡くなる方の3人に1人はがんで亡くなる」時代と言われる。がん患者の増加に伴い、ほとんど全ての診療科の医師が、何らかの形でがん患者に関わることになるといっても過言ではないだろう。

日本の医療では、患者はがんのできた部位によって、それぞれ臓器別の診療科で診断・治療を受けることになる。胃がん・大腸がんなど消化器のがんであれば消化器外科・消化器内科、肺がんであれば呼吸器外科・呼吸器内科、骨や筋肉のがんならば整形外科、頭の腫瘍であれば脳神経外科…といった具合である。こうした診療体制においては、各診療科に、がん治療を得意とする専門医が必要とされるのは言うまでもない。

それと同時に、すべてのがんに横断的に関わっている専門医がいることをご存知だろうか。すなわち、病理診断に携わる病理専門医、抗がん剤治療を専門とするがん薬物療法専門医、放射線治療を担当する放射線治療専門医である。これらの専門医は、がん治療においてどのような役割を果たしているのか。福井大学で、病理専門医・がん薬物療法専門医・放射線治療専門医の育成を推進する「がん専門医育成推進講座」の教授を務める谷澤昭彦先生に話を聞いた。

病理・がん薬物療法・放射線治療の重要性

「まず病理専門医は、患者さんから採取した検体をみて、正確な診断をする仕事です。患者さんの前に姿を見せることはほとんどありませんが、病理の先生がいないと治療が先に進まないため、もっとも縁の下の力持ち的な存在と言えるでしょう。常勤の病理専門医がいるような大きな病院では、手術中に病理診断を下す『術中迅速診断』が可能になったり、追加の検査が必要かどうかといったコンサルトがスムーズにできるといった利点があります。

次に、がん薬物療法専門医ですが、この方々は診療科で言うと腫瘍内科・血液腫瘍内科などに属しています。次々に新しい治療薬が開発されるなかで、全身の抗がん剤治療について知識をもち、複数の抗がん剤を組み合わせた治療を得意とします。転移があったり、オペ向きでないがんの治療には、がん薬物療法専門医の力が不可欠です。外来の抗がん剤治療を担当する場合もあるため、患者さんと顔を合わせることもありますね。

最後に放射線治療専門医です。がんの放射線治療は、この方々にしかできません。ですので、消化器がんであろうが呼吸器がんであろうが、放射線治療が適している場合には必ず専門科から紹介を受け、治療にあたります。放射線治療のための機器には様々な種類があり、特性や操作方法もそれぞれ違うため、それらを操作する技術を高める必要があります。」

このように、がん治療において不可欠な専門性を有した3分野の専門医だが、その数は全国的に不足しているという。特に福井県には病理専門医が少なく、がん診療連携拠点病院にさえ常勤の病理医がいないという現状がある。こうなると、がんの正確な診断までに1~2週間かかったり、十分なコミュニケーションをとることが難しいというリスクが生まれてしまう。がん薬物療法専門医・放射線治療専門医についても、決して十分な人数とは言えず、次の世代を見据えて育成に力を入れる必要があると谷澤先生は言う。

医学教育の展望

専門医の効率的な資格取得を支援する(後編)

3分野の専門医を育てるための工夫

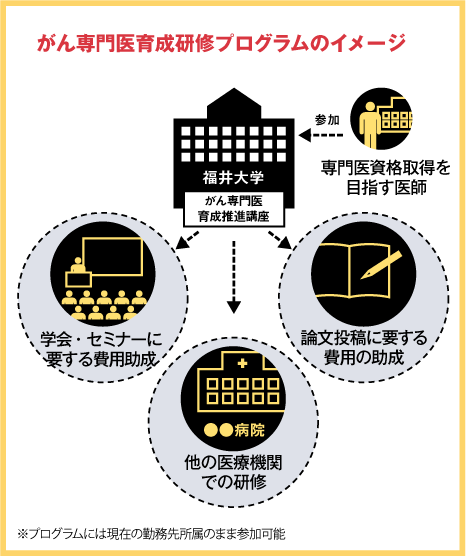

そこで福井大学では平成27年度から、福井県の寄付講座として「がん専門医育成推進講座」を開設した。この講座では、県内のがん診療連携拠点病院の協力を受け、県全体で病理専門医・がん薬物療法専門医・放射線治療専門医を育成するための研修体制やプログラム構築の研究を行っている。上記3分野の専門医を目指す医師が、短期間で効率的に専門医資格を取得できるよう支援することで、県内のがん診療を充実させようというのが狙いだ。

「県内のがん診療に貢献する専門医を育てるためには3つのステップがあると思っています。まず、福井大学出身の研修医や、県内出身で他大学に行った研修医に、福井県で働きたいと思ってもらうこと。そして、病理・がん薬物療法・放射線治療という分野に興味をもってもらうこと。さらに、専門医の資格を取得しやすくすること。これらが全て実現できてはじめて、県内で活躍する3分野の専門医を増やせると考えています。

特に専門医の取得に関しては、福井県内の複数の研修施設と連携し、多領域の症例や多様な医療機器による治療が経験できる仕組みを築いています。さらに、県内の専門医との症例検討を重ねることもでき、専門医同士のネットワークの中で安心して研修を受けることができるよう支援しています。また、学会参加や専門医資格取得のための資金の助成なども行っています。」

開講から約半年。講座に所属するのは、病理専門医を目指す3名と、がん薬物療法専門医を目指す4名の計7名。うち1名はこの夏に専門医試験に合格し、晴れて専門医となった。

今後は、専門医取得後についても、県内で働きながらより知識や技術を高めていけるような支援ができたら、と谷澤先生は考えている。

「この講座が始まるとき、福井大学の各分野の教授と、基幹病院の院長から、雇用状況や課題についてもお話をうかがいました。この講座自体がまだ始まったばかりで、本格的なシステムの構築はこれからですが、今後はこの講座が福井県内の病理・がん薬物療法・放射線治療という3分野の専門医育成の支えとなり、大学の各分野と、各基幹病院の診療科の間の交流を推進できるようにしたいと考えています。福井県内で専門性を活かしながら働きたいと考えている人を受け入れられる土台を作り、これからの県内のがん診療をますます充実させていきたいですね。」

(福井大学医学部医学科 がん専門医育成推進講座 教授)

京都大学医学部卒業後、米国国立癌研究所分子薬理学研究室で研究に従事。専門は小児血液疾患・小児がん。1993年から福井大学に勤務。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:賀來 敦先生

- Information:Winter, 2016

- 特集:医の倫理 患者とともに悩み、考える

- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題 casestudy

- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題

- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題 casestudy

- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題

- 特集:医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う

- 同世代のリアリティー:MRと医師の関係 編

- チーム医療のパートナー:臨床研究コーディネーター

- チーム医療のパートナー:認定遺伝カウンセラー

- NEED TO KNOW:知っていますか? 矯正医官

- 地域医療ルポ:東京都町田市|西嶋医院 西嶋 公子先生

- 10年目のカルテ:血液内科 細羽 桜医師

- 10年目のカルテ:腫瘍内科 金政 佑典医師

- 日本医師会の取り組み:医療保険・介護保険

- 医師の働き方を考える:「この仕事が好き」と思えることが大事

- 医学教育の展望:専門医の効率的な資格取得を支援する

- Cytokine:集まれ、医学生!

- 大学紹介:防衛医科大学校

- 大学紹介:東邦大学

- 大学紹介:大阪医科大学

- 大学紹介:徳島大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:峯 昌啓×阪田 武