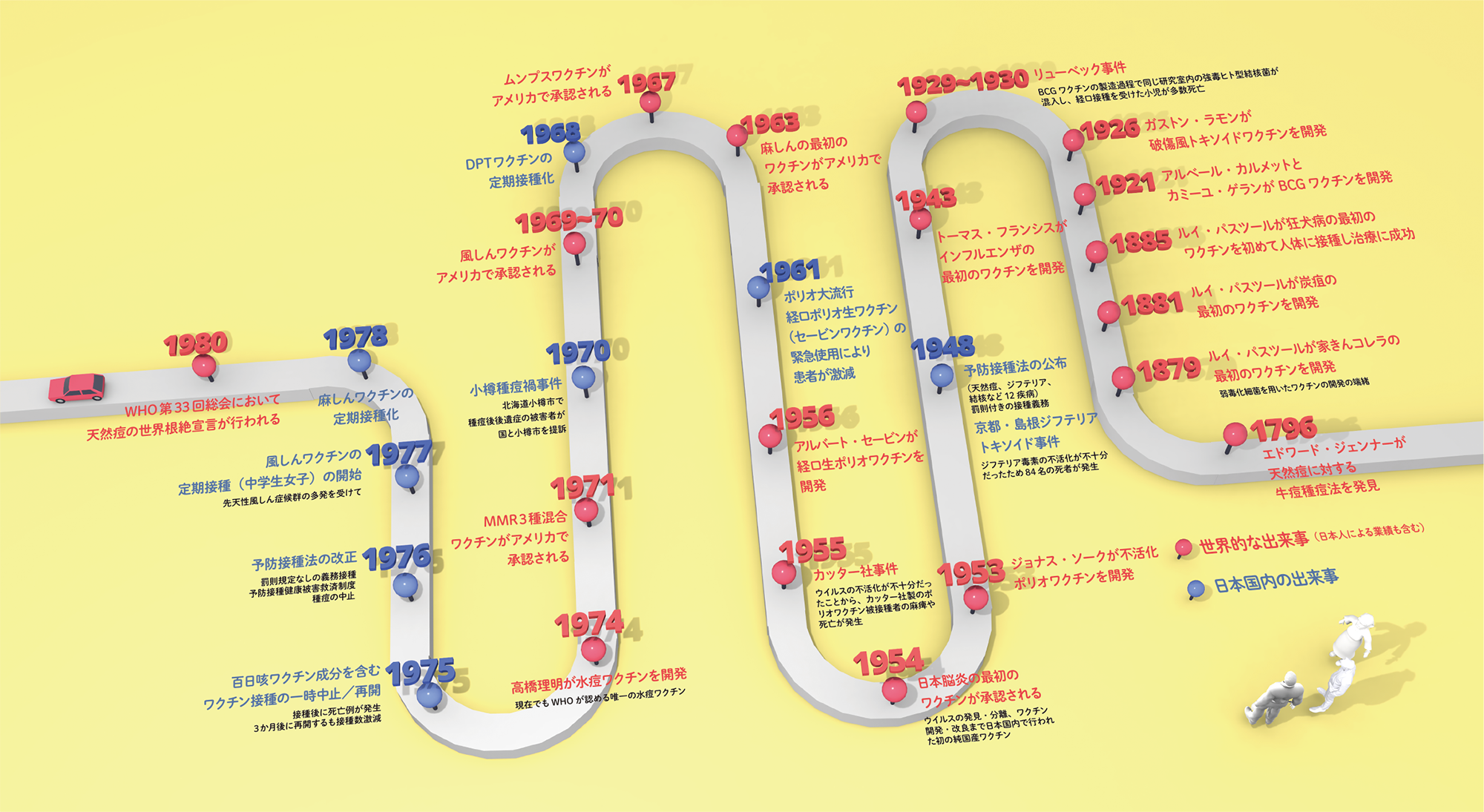

予防接種にまつわる歴史(1)

ワクチンはいつどのように誕生し、日本の予防接種制度はどのように構築されてきたのでしょうか。その歴史を概観してみましょう。

(クリックで拡大)

ワクチンの誕生と発展

ワクチンの歴史は、エドワード・ジェンナーが天然痘に対する牛痘*1種痘法を発見したことに始まります。天然痘はその死亡率の高さや、痘瘡や失明などの様々な後遺症から非常に恐れられていました。「天然痘に一度かかると二度とかからない」ということは昔から知られており、紀元前1世紀のインドや宋代の中国では天然痘患者の膿を人為的に植え付ける「人痘種痘」が行われていたことが記録に残っています。

18世紀のヨーロッパでは、「牛痘にかかると天然痘にかからない」という民間伝承がありました。それに注目したジェンナーは、人体実験を繰り返して、牛痘患者の疱疹の漿液を傷口に塗りつける牛痘種痘法を確立しました。その後、雑菌の混入や他の感染症の伝播、継代による効力低下などの問題に対して改良が重ねられつつ世界中に広まり、1980年にはWHOが天然痘の世界根絶宣言をするに至ります。

19世紀後半、ルイ・パスツールが病原体を動物の体で継代して人工的に弱毒化させる弱毒生ワクチンを開発しました。その後、病原体を無毒化する、より安全な不活化ワクチンがイギリスで開発され、20世紀には孵化鶏卵培養法や細胞培養法、遺伝子組み換え法といった様々なワクチンの製造法が考案されました。

日本の予防接種制度の始まり

終戦直後の日本では、感染症のまん延や死亡率の高さが問題となっていました。そこで1948年に予防接種法が制定され、天然痘や百日咳、腸チフスなど12の疾病を対象に、市区町村が主体となって公費負担で予防接種を実施する体制が整えられました。予防接種は国民の義務とされ、接種を怠ると罰則がありました。こうした強力な予防接種の推進の結果、感染症の患者数や死亡者数は激減していきました。例えばポリオは1960年に大流行しましたが、当時未承認だった旧ソ連製の経口生ワクチンの緊急輸入により流行が収まりました。その後、1980年の1例を最後に国内の野生株によるポリオの発生は見られなくなっています。

*1 牛痘…牛痘ウイルス感染症。野ネズミなどのげっ歯類が保有するウイルスで、牛では乳房などに疱瘡が生じる。なお、後の研究から、ジェンナーが種痘に用いたウイルスは実は牛痘ウイルスとは別のウイルス(ワクシニアウイルス)であることが判明している。

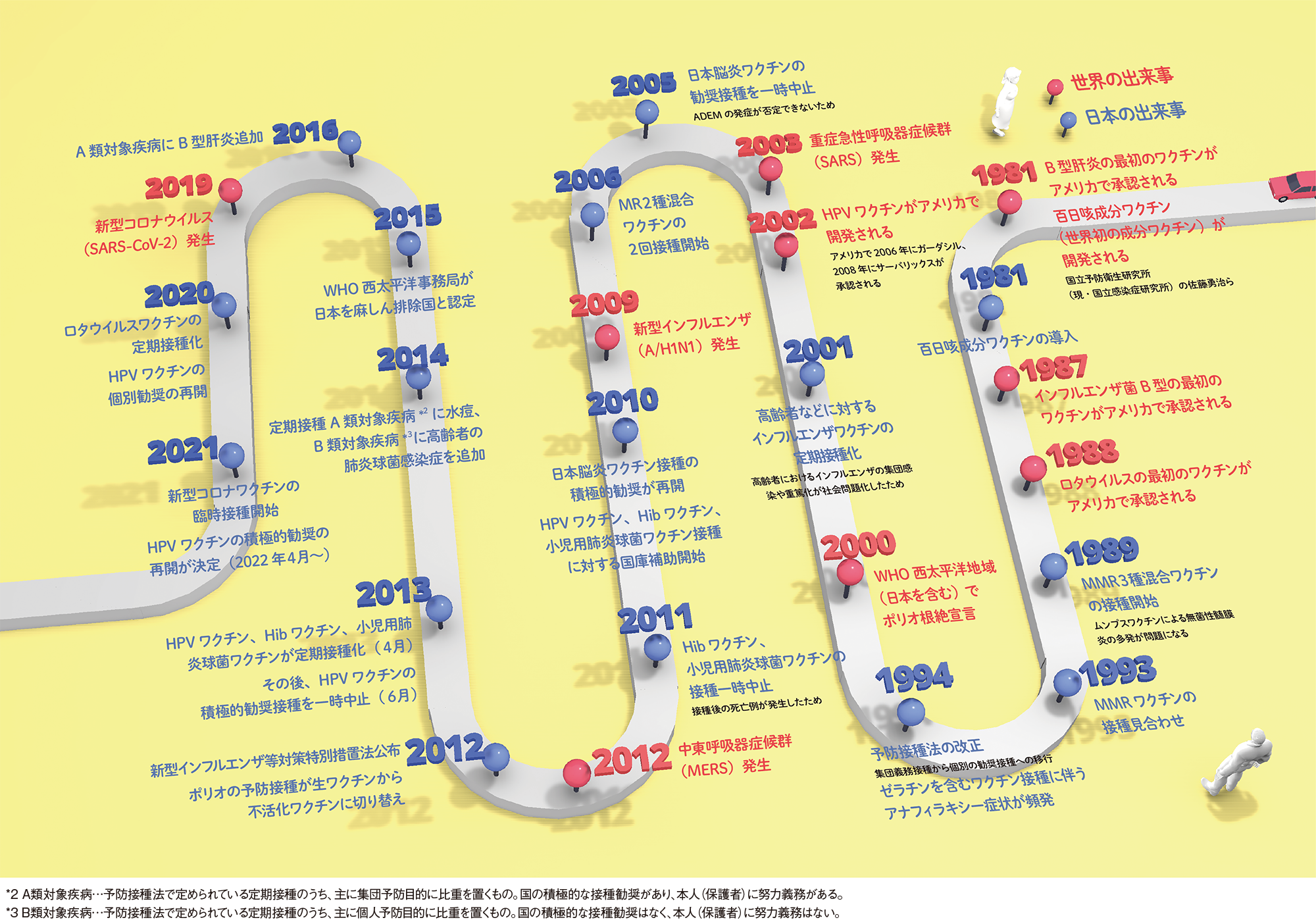

予防接種にまつわる歴史(2)

(クリックで拡大)

副反応の社会問題化と制度の変化

このように目覚ましい成果を収めたかのように見える日本の予防接種制度ですが、1970年代からは陰りが見えはじめます。種痘後脳炎の発生の社会問題化を皮切りに、1972年には数種類のワクチンについて、国に健康被害の損害賠償を求める集団訴訟が提起されました。これを受け、予防接種の罰則規定は廃止され、予防接種健康被害救済制度が設けられました(→予防接種を支える仕組み(3))。その後は副反応への懸念から、様々なワクチンで接種の(一時)中止や任意接種化が相次ぎます。1994年には、予防接種は勧奨(努力義務)接種となり、医療機関などで本人や保護者が接種の意義やリスクを理解して同意する個別接種を原則とするなど、予防接種施策の方針は大きく転換されました。

ワクチン・ギャップとその解消

こうした種々の事情を経て、日本では先進諸国と比べて公的に接種するワクチンの数が少なくなるいわゆる「ワクチン・ギャップ」の問題が生じました。しかし、2000年代の麻しんの流行や新型インフルエンザのパンデミックなどでワクチンへの関心が高まったこともあり、2013年には国が「予防接種基本計画」を示し、予防接種施策を推進する体制の構築を目指すようになりました。現在、ワクチン・ギャップはほぼ解消されつつあります(表1)が、接種率の改善や集団免疫の達成の部分には未だに課題が残っています。

ワクチン・ギャップの原因としては、予防接種政策の決定構造の問題や、感染症罹患リスクの減少に伴う副反応リスクの相対的増加、副反応の危険性を煽る一面的な報道やゼロリスクを求める傾向などが挙げられます。ワクチンの副反応をゼロにすることは不可能ですし、重篤な副反応や後遺症に苦しむ人々がいることや、救済措置が不十分だった時代のことを忘れてはなりません。しかし多くの場合、感染症のまん延による個人や社会へのリスクは、ごく稀に生じる副反応リスクを凌駕します。ワクチンの安全性を担保する仕組みや健康被害者への救済制度を整えたうえで、国全体でワクチンのリスクとベネフィットを科学的に評価・意思決定し、啓発活動を進めることが非常に重要です。

(表1)日本のワクチン・ギャップとその解消

予防接種にまつわる歴史(3)

日本版ACIP創設の必要性

アメリカのACIP(ワクチン接種に関する諮問委員会)は、1964年に設立された独立した政府組織で、国やCDC(疾病管理予防センター)に助言・提案を行います。会員は、ワクチン学や感染症学などの専門家や消費者代表からなる、投票権を持つ15人のメンバーと、CDCやFDA(医薬品食品管理局)などの行政担当者、そして米国小児科学会などの民間関連機関の代表で構成されます。会議は年に3回行われ、非会員の一般人や、ワクチン接種被害者といった人も会議の傍聴・発言が可能です。投票内容も含め、会議の内容はすべて公開され、透明性が担保されたなかで予防接種政策の方針が決まります。

一方日本では、2013年に「予防接種基本計画」が示され、厚生労働省の中に予防接種・ワクチン分科会をはじめ様々な予防接種関連の機関が設置されましたが、予防接種政策の充実のため、日本版ACIPの創設が求められています。

継続的な予防接種の重要性

日本医師会常任理事 釜萢 敏

日本医師会常任理事 釜萢 敏

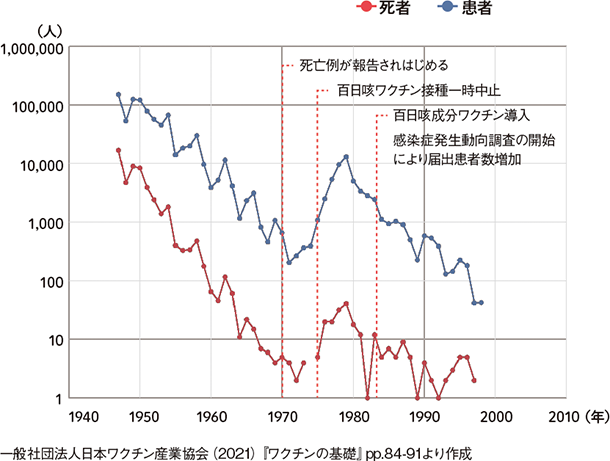

百日咳は、1歳以下の乳児が罹患すると重症化しやすい病気です。しかし1975年、百日咳を含む3種混合ワクチンの接種が一時中止となり(図1)、3年後に私が小児科医として働き出した頃は、百日咳の重症患者を何人も受け持つこととなりました。その後接種が再開されると、途端に子どもの百日咳は大幅に減少し、命に関わるような症状の子どもは極めて稀になりました。この体験は非常に印象に残っています。

現在の日本では、多くの病気がワクチンにより減少しており、麻しんのコプリック斑を実際に見たことがないという医師も多くいます。ロタウイルスによる小児の重症の下痢も、2020年の定期接種化により非常に減少しました。

しかし、予防接種をひとたび中止してしまうと、必ずその病気は復活してきます。継続的な予防接種の実施は非常に重要だと考えられています。

(図1)百日咳感染者数・死亡者数の推移

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:根本 慎太郎先生

- Information:Winter, 2022

- 特集:予防接種を知る

- 特集:予防接種にまつわる歴史

- 特集:予防接種を支える仕組み

- 特集:日本の予防接種のこれから

- 同世代のリアリティー:獣医学生 編

- チーム医療のパートナー:障害者就労移行支援

- Blue Ocean:青森県|相馬 宇伸先生(弘前大学医学部附属病院)

- Blue Ocean:青森県|小玉 寛健先生(弘前大学医学部附属病院)

- 医師の働き方を考える:人々の命を救うため 現地のニーズに合わせた医療を提供する

- 日本医師会の取り組み:産業保健に関する日本医師会の取り組み

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生大募集!ドクタラーゼの取材に参加してみませんか?

- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE私とドクタラーゼ

- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE座談会

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:札幌医科大学「地域医療合同セミナー1」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:宮地 貴士 × 菅野 勇太