医学生×獣医学生

同世代のリアリティー

獣医学生 編(前編)

今回のテーマは「獣医学生」

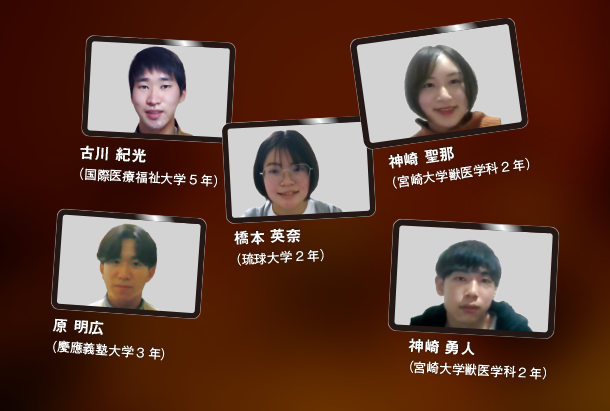

今回は、獣医学科の学生に集まってもらいました。

同じ「医学」でも、動物を対象とする場合、どのような違いがあるのか、詳しくお話を聴きました。

共通点は何? 獣医学科と医学部

古川(以下、古):獣医学科ではどのようなことを学んでいるのでしょうか?

神崎聖那(以下、聖):獣医学科も医学部と同様、学部の段階で6年間のカリキュラムが組まれており、多くの場合、1~2年で解剖学や生理学、組織学、病理学、薬理学などを学びます。医学部の友人のカリキュラムを見せてもらったことがありますが、比較的似ていると思います。教材が同じ授業もあります。

神崎勇人(以下、勇):様々な種類の動物を扱うため、体の構造の違いなどの動物種差を学んでいく点が、医学部との一番の大きな違いだと思います。大学によっても扱う動物に特色はありますが、宮崎大学では牛や馬などの産業動物を中心に学んでいて、牛農家さんから軽トラやジープで牛が運ばれてくることもあります。馬、牛、ヤギなどは大学の講義棟の近くでも飼っていますが、牛の大きな鳴き声で、たまに授業が止まることもあるんですよ。

原:実習もありますか?

聖:2年生から、解剖実習や組織実習、寄生虫実習などがあります。寄生虫実習では、牛の糞から寄生虫の数をカウントしたり、寄生虫の同定を行ったりしました。解剖実習で扱う動物の9割くらいが牛で、安楽死させるところから始まり、1日をかけて1頭を解剖しました。

勇:牛の解剖では、焼肉屋さんのお肉がそのまま出てきたような印象でしたね。ただ、解剖室に入る前に牛が抵抗していたことは印象に残っています。自分が死んでしまうことが直感でわかるのだろう、と感じました。

原:専門は、どのように分かれていくのでしょうか?

聖:4年生から学生全員が研究室配属になり、各々の専門を学んでいきます。大まかに臨床系と基礎系に分かれていて、臨床系の場合は、産業動物臨床や、犬や猫といった小動物臨床など、どのような動物を診るのかで分かれています。

「参加型臨床実習」と呼ばれる病院実習も全員行います。医学部のように長期間様々な科を回ることはなく、近くの動物病院などに数週間通い、決められた範囲内で診療を行います。卒業後も臨床研修などはないですね。

古:どのような動機で獣医学科に入学する人が多いのですか?

勇:動物が好きで、治したいという人が多いです。僕はもともと命を助ける仕事をしたいと考えていて、医学部も考えていましたが、うさぎやモルモットのようなエキゾチックアニマルが好きなこともあり、動物の命を助けられる獣医学科を選びました。宮崎大を選んだ理由は、一人暮らしがしたかったことと、高校の先輩がいたことです。

橋本(以下、橋):大学には地元の出身者が多いのですか?

勇:比較的、県外出身者が多いですね。獣医学科自体が少ないので、地元以外の出身者も多いのだと思います。

聖:私はもともと別の大学を卒業してIT系の企業で働いていましたが、人生の大部分を働く時間が占めているのだから、好きなことを職業にしたいと考えるようになり、動物が好きなことをきっかけに獣医学科に進学を決めました。ちなみに現在、家ではトカゲ4匹、うさぎ2匹、グッピーを飼っています。

原:すごい。学外でも、動物に囲まれた生活なんですね。

医学生×獣医学生

同世代のリアリティー

獣医学生 編(後編)

獣医学生の様々な進路

古:卒業後は、どのような道に進むのでしょうか?

聖:多くの卒業生は小動物専門の獣医師になりますが、公務員になる人や、大学病院で大動物の獣医師として働く人もいます。

宮崎大では周辺に牛農家さんが多いこともあり、牛や豚のような家畜の獣医師になる人や、農業共済組合や農業協同組合などに勤める人もいます。その場合は、ワクチン接種や寄生虫の検査といった、衛生管理を行います。

勇:公務員でも地方公務員と国家公務員で仕事内容は異なっています。国家公務員の主な勤め先は厚生労働省と農林水産省です。厚生労働省では獣医系技術職員として公衆衛生分野、主に食品安全対策に携わることが多いのに対し、農林水産省では家畜防疫官として空港で検疫を行ったりします。地方公務員の場合は、家畜保健衛生所で家畜の疾病予防や、飲食店などでの食の衛生面に関する検査などに携わります。

公務員になると臨床から離れる傾向にあるのですが、全国的に見ても公務員や産業動物医師を目指す人は少なく、小動物の臨床医に進む人が多いです。ただ、中には大学で実際に牛などに触れて大動物専門の獣医師を志すという人もいます。

聖:公務員と臨床の獣医師以外でも、製薬会社やペットフード会社に会社員として就職する人もいますし、獣医になってからのキャリアチェンジも意外と柔軟です。例えば大動物の臨床を行っていた人が犬猫病院の獣医師になることもあれば、公務員として臨床から離れていた人が小動物の臨床を始めることもあります。免許はあるので手技を一から学び直すことができれば、専門も変えられます。反対に、子育てなどのライフイベントで臨床医から公務員になるという人も多いです。

「獣医師」ってどんな資格?

原:獣医師免許も医師免許と同様、持っていなければ動物の治療はできないのでしょうか?

勇:動物の中でも所有権を持つペットなどの場合、緊急性があり、善意に従っている場合のみ獣医師以外も治療をすることができます*が、牛や豚などの生業となる家畜は、獣医師以外、医療行為ができないと法律で決まっています。

聖:また、日本の獣医師免許は海外では資格として認可されていません。そのため、海外で獣医師として働くには、海外の大学を卒業するか、レジデントとして海外の大学で研修するかしか選択肢がないのです。金銭的にも大変で、海外で医療行為をするハードルは高いといえますね。ただ、感染症などは海外で研究する機会もあるらしく、臨床医としてよりも研究者として海外に行く人のほうが多いようです。

古:獣医師の国家試験はどのようなものなのですか?

聖:国家試験は医学部と同じように、6年間学んだ中からまんべんなく出題されます。受験生の9割くらいが合格すると言われています。

勇:獣医学科の授業では、先ほどお話しした動物種差を覚えることが大事だと、先生によく言われます。種によってどのような病気にかかるか異なるためです。

ただし、犬や猫はカリキュラム上ではほとんど扱われないので、犬や猫が専門の獣医師になるには卒業後に勉強する必要があります。

橋:なぜ扱われないのですか?

聖:獣医師がそもそも動物のための職業ではなく、人間のための職業だからです。馬や家畜を人間のために繫栄させるということが獣医師の原点にあり、現状ではカリキュラムも基本的にこの原則に従っているので、提供されている授業はどの大学でも家畜系が中心だと思います。小動物系を詳しく扱う大学は、研究室に臨床系に強い先生がいることが多いようです。

「医師」を目指してお互い頑張ろう!

原:獣医学科での経験を通じて、印象に残っていることや、考えが変わったことはありますか?

聖:動物の命を扱うことについては色々と考えが変わりました。アルバイト先の動物病院で、先生が飼い主さんに「動物にとって死というのは、自然なことです。この子はたぶんそんなに怖がっていないと思いますよ」と話していたのが印象に残っており、動物は言葉を話せない分、飼い主さんの想いをどこまで汲むかが重要だと感じるようになりました。また、「治したい」という思いよりも、苦痛がないようにQOLを維持してあげられるように、という方向に考えが変わってきました。人間に比べて動物の終末期医療はまだあまり進んでいないので、今後はその方向について考えを深めていきたいと考えており、現在は痛みの緩和などに関心を持っています。

古:他学部や他大学の人と知り合う機会はありますか?

聖:学校内のつながりが強い分、学外とのつながりには乏しいと思います。他学部も参加するサークルに入れば友人もできますが、医学部のようにインカレの学生団体に入っている人はかなり少ないので、積極的に頑張らないと学校外に人間関係を広げにくいと感じます。

橋:コミュニティが狭くなってしまうという部分は、医学部とも共通していますね。

勇:宮崎は立地上、特に外部とつながりにくいのかもしれません。皆さんはどのように外部とつながる工夫をしているのでしょうか?

古:SNSでのやり取りや、コロナ禍で増加したオンラインの勉強会やイベントを活用している人が多いと思いますよ。

聖:なるほど。オンラインなら立地もあまり関係ないですね。参考になります。

原:今回は、獣医学科との共通点や相違点を知ることができてとても良かったです。

勇:"医師"を目指す者同士、お互い頑張っていきましょう。

*獣医師でない者が所有するペットに対して外科手術を行うことは、「診療を業務とする行為」にあたらないため、獣医師法17条で規定される「飼育動物診療業務の制限」には抵触しない。ただし、その外科的行為が動物に対して過度な身体的、あるいは精神的負担をかけるものであれば、別の法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」に抵触する。

※取材:2021年11月

※取材対象者の所属は取材時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:根本 慎太郎先生

- Information:Winter, 2022

- 特集:予防接種を知る

- 特集:予防接種にまつわる歴史

- 特集:予防接種を支える仕組み

- 特集:日本の予防接種のこれから

- 同世代のリアリティー:獣医学生 編

- チーム医療のパートナー:障害者就労移行支援

- Blue Ocean:青森県|相馬 宇伸先生(弘前大学医学部附属病院)

- Blue Ocean:青森県|小玉 寛健先生(弘前大学医学部附属病院)

- 医師の働き方を考える:人々の命を救うため 現地のニーズに合わせた医療を提供する

- 日本医師会の取り組み:産業保健に関する日本医師会の取り組み

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生大募集!ドクタラーゼの取材に参加してみませんか?

- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE私とドクタラーゼ

- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE座談会

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:札幌医科大学「地域医療合同セミナー1」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:宮地 貴士 × 菅野 勇太