XX年目のカルテ

妻と二人三脚で家庭生活と仕事を必死に切り抜けて

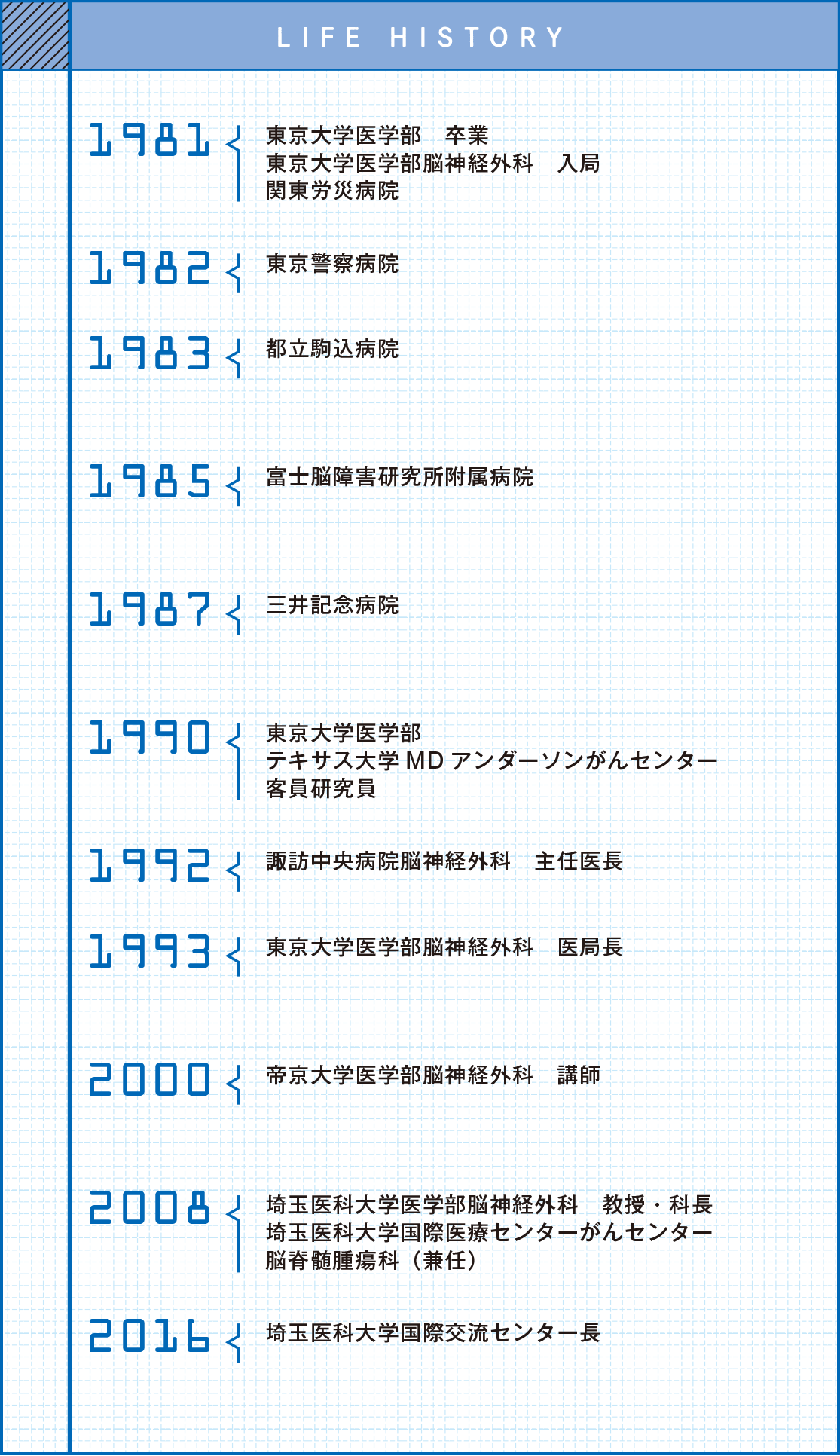

【大学教授】藤巻 高光医師

(埼玉医科大学医学部脳神経外科 教授)

妻と支え合いながら乗り切った日々

――まず、藤巻先生が脳神経外科医になられた理由をお聞かせください。

藤巻(以下、藤):私が高校3年生の時に母がくも膜下出血で亡くなったことが大きなきっかけでした。ただ、医学部入学後は様々な分野に関心を持ち、特に救命救急に惹かれていました。当時は東京大学にも救命救急部のない時代でしたが、だからこそ重要性を感じ、日本医科大学の救命救急部に入り浸っていました。日本医大で、東大の脳神経外科の先輩でやがて日本の救急医学の発展に大きく貢献される有賀徹先生に出会い、高度な専門知識とご経験に驚きました。そこで、脳神経外科の専門医資格を取ったうえで救命救急分野に進むつもりで脳神経外科に入局したのです。

――しかし、今の先生のご専門は脳腫瘍や神経血管減圧術ですね。

藤:それまでは脳卒中や頭部外傷にしか興味がなかったのですが、3年目に赴任した都立駒込病院で、脳腫瘍に注力されている松谷雅生先生に出会ったことが転機となりました。また、その後赴任した三井記念病院では福島孝徳先生に出会い、神経血管減圧術の手ほどきを受けました。以来、松谷先生と福島先生には生涯にわたるメンターとして師事しています。

――大学院には進学されていませんが、研究にも従事されていますね。

藤:都立駒込病院時代から研究を始め、三井記念病院時代も、暇を見つけては駒込病院に赴き、ほそぼそと続けていました。その後、小児科医の妻とともにテキサス大学に研究留学をしました。留学中は子どもが4歳・3歳・1歳半で、誰かが保育園から風邪をもらってきては順番にうつっていき、夫婦どちらかで休みをとることの繰り返しでした。限られた時間のなか、アイデアと閃きとボスの指導をフル活用して、2年半の成果として筆頭論文を3本仕上げました。有名雑誌に載るようなものではないものの、留学中の論文の本数としてはまあまあで、僅かながらに医学の発展に貢献できたのではないかと思っています。

大変だったのは帰国後です。自分なりに精一杯力を尽くしてきたつもりですが、アメリカと比べて日本の研究環境は過酷です。育児に時間を取られ、その後も教育や臨床で手一杯だった私には、大学教授を堂々と名乗れるほど立派な研究成果はなく、恥ずかしく思う気持ちがあります。

ただ、私はかなりの数の手術を執刀してきており、その臨床データをもとに後輩たちが臨床研究をしてくれています。そこからこの先、将来に残るような論文が出せるはずと期待しています。

これまで、妻も私も次から次へと降り掛かる問題をさばいてばかりの人生でした。悔いがないといえば嘘になりますが、今振り返ってもそれ以上のことができたとは思えません。何より、子育てという体験を共有し、多忙ななかで必死に頑張る姿を互いに尊敬し合えたことで、夫婦の絆は格段に深まったと思います。

教育に携わり教授の道へ

――教授の仕事は臨床・研究・教育の三つに分類できると思いますが、先生が教育に関わり始めたのはいつ頃ですか?

藤:初めて教育に関心を持ったのは、帝京大学で講師として学生指導を受け持った時です。東大にいた頃は、学生たちと触れ合う機会はほとんどありませんでしたから。その頃も、将来大学教授になることも視野には入れていましたが、教授はあくまで「研究室を率いて臨床教室を主宰するトップ」という認識でいました。

――埼玉医科大学で教授になられるまでの経緯をお聞かせください。

藤:ある時、民間病院の部長職にというお話を頂き、当時埼玉医大で教授をされていた松谷先生に相談しました。すると先生は「藤巻は教育機関にいるべき人間だ」とおっしゃり、「今度埼玉医大で国際医療センターが新設されて皆そちらに移るので、本院の脳神経外科を引き継いでほしい」とお声がけくださったため、先生の後任として教授に就任したのです。

正直なところ、「教育機関にいるべき人間」と評価していただいた理由はよくわかりません。臨床・研究・教育のどれにも飛び抜けた業績はないものの、神経血管減圧術では一定の評価を得ていたこと、臨床の各分野をまんべんなく経験してきたことなどを買っていただけたのでしょうか。ちゃらんぽらんで八方美人、あらゆる分野に気が散る性格ですが、一旦与えられた領域は最後まで頑張るので、様々な場所でのそうした積み重ねが今につながったようにも感じます。

大学教授は医術から医学への架け橋

――近年は教授などの責任ある地位に就くことを敬遠する若手も多いようですが、教授職の魅力は何でしょうか?

藤:医師は「医術」ができれば良いわけではありません。目の前の患者さんを一生懸命治療して良くしたとしても、それは自分の力だけではなく、先人が試行錯誤した結果を我々に残してくれたお陰です。現代に生きる私たちも、日々の臨床の成果などを次世代に蓄積し、「医学」へとつなげていく使命があります。そして、医学の発展のために研究は欠かせないものです。研究は研究機関という箱を必要としますが、大学教授は、大学という研究機関の中で研究室を束ね導く役割を担う、医学の発展に不可欠な存在だといえるでしょう。

無限の可能性を秘めた若者と交歓できることも魅力ですね。助言や指導をするなかで、逆にこちらの目が開かれることもあり、私は日々たくさんのものを頂いています。そうした交流のなかから次世代を牽引する人材が育つかもしれないと思うと、これほど素晴らしい仕事はありません。

ただ、現在の日本では、教授をはじめ管理的なポストは非常に多忙で、ワーク・ライフ・バランスが保ちにくくなります。また、非人間的な働き方をしてキャリアを築かなければそもそも管理的なポストに就きにくいという面もあります。私はこれまで子育て中の部下の支援に心を砕いてきたつもりでしたが、それだけでは不足だと気付きました。彼女ら・彼らが将来重要なポストに就くことができ、かつ人間的に生活できる社会を作ることが、私のような立場の人間の使命ではないかと思います。

藤巻 高光

東京大学卒業。2008年より埼玉医科大学教授・脳神経外科診療部長。小児科医である妻と協力して3人の子どもの育児と互いのキャリアの両立に奔走した経験から、「働く女性医師の夫の会」の主宰、日本医師会男女共同参画委員会委員の活動、若手医師のキャリア支援などにも尽力している。

※取材:2022年10月

※取材対象者の所属は取材時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:軍神 正隆先生

- Information:Winter, 2023

- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアⅡ そして医師人生は続く

- 特集:XX年目のカルテ 開業医:坂野 真理医師

- 特集:XX年目のカルテ 病院院長:三石 知左子医師

- 特集:XX年目のカルテ 大学教授:大塚 篤司医師

- 特集:XX年目のカルテ 大学教授:藤巻 高光医師

- 特集:これから長い医師人生を歩み始める皆さんへ

- チーム医療のパートナー:看護師長(病棟責任者)

- Blue Ocean:秋田県|松本 奈津美先生(男鹿みなと市民病院)

- Blue Ocean:秋田県|阿部 寛道先生(羽後町立羽後病院)

- 医師の働き方を考える:産婦人科医 柴田 綾子先生

- 日本医師会の取り組み:医学部卒後5年目まで会費減免期間を延長します

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:大阪医科薬科大学「学生研究」

- 同世代のリアリティー:スポーツ科学研究者 編

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生の交流ひろば:MedYou Labo

- 医学生の交流ひろば:Dendrite

- 医学生の交流ひろば:鹿児島大学プライマリ・ケアサークル KAAN

- 医学生の交流ひろば:全国医学部ミニキャン&ご馳走の旅

- 医学生の交流ひろば:札幌医科大学 PQJ 2023 運営委員会

- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A

- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~CBTを終えて~

- FACE to FACE:井上 敬貴×伊東 さら×ダン タン フイ