EBMの実践が当たり前という文化を作りたい

【耳鼻咽喉科・頭頸部外科】有泉 陽介医師

(青梅市立総合病院)-(前編)

頭頸部外科の特色

――耳鼻咽喉科・頭頸部外科に進むことを決めたのは、どうしてだったのでしょうか。

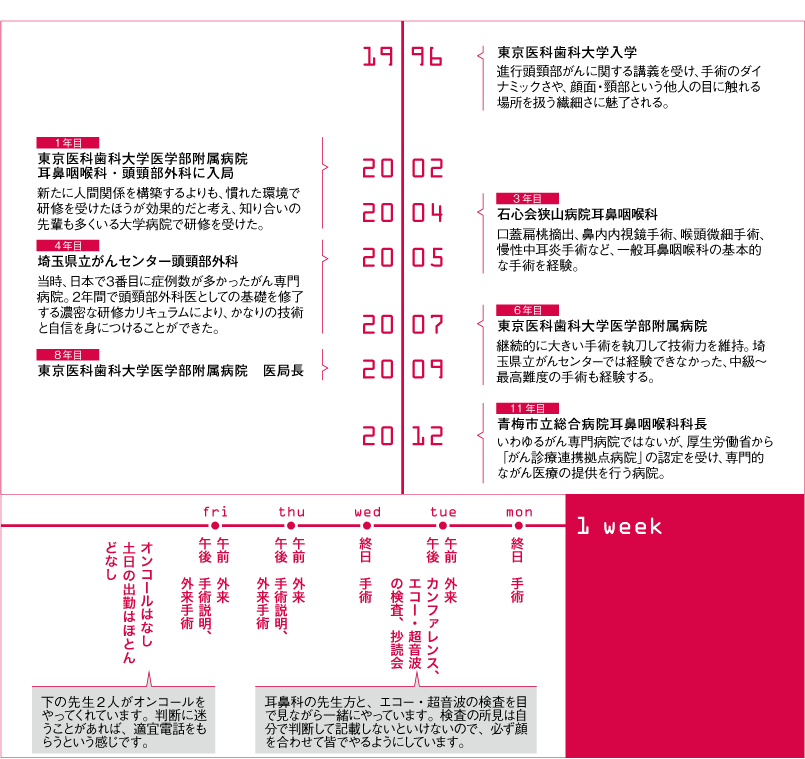

有泉(以下、有):学生時代に頭頸部外科の手術のダイナミックさに出会ったことがきっかけです。頭頸部の進行がんに関する講義で、術中に顔面の構造を大きく摘出した写真と、術後にそれがすっかり元通りになっている写真を目にして、衝撃を受けたんです。手先を動かすのが好きだったことや、当時の医局の活発な雰囲気に惹かれたこともあり、入局を決めました。

――実際に働き始めていかがでしたか。

有:入局してから知ったのですが、実は頭頸部がんの治療においては、放射線治療や化学療法も手術と同じくらい発達しています。手術でなくとも、がんの根治が可能なんです。逆に言えば、「外科」とはいえ、放射線治療や化学療法についても、幅広い知識・技能が必要とされるのが、当科の特徴だと思います。

一つの症例から多くを学ぶ

――働いているなかで、苦労したことはありましたか。

有:2~3年目に赴任した病院では一般耳鼻科の基本的な手術を主に経験しました。10年ほど閉まっていた耳鼻咽喉科を当時の科長と再開したのですが、経験できる症例数が少ないのが悩みでした。どうにか実力をつける方法はないだろうかと模索して、手術記録をとにかく丁寧に書くようにしました。他の人の倍くらい時間をかけて、手術の場面を思い浮かべながら、じっくり振り返るんです。そうすると、手術の記憶が、頭にしっかり刻み込まれます。こういう時にはこういうことに注意するべきだ、といった無意識の感覚を、少しずつ身につけていくことができました。

――一つひとつの症例から、学べることは残らず学ぼうといった気概ですね。

有:そうですね。若い医師は、手術の腕前では、経験豊富な医師には敵いません。患者さんとしてみれば、若い医師よりもベテランの医師に手術して欲しいと思うのが普通だと思います。けれど、若手が技術を身につけるためには、実際の症例にあたるしかない。だから手術を任せてくれる患者さんの気持ちに応えるため、若手医師は一人ひとりの患者さんから、少しでも多くのことを学びとる義務があるのだと思います。私は後輩にも、経験した症例はすべて徹底的に復習するように伝えています。

EBMの実践が当たり前という文化を作りたい

【耳鼻咽喉科・頭頸部外科】有泉 陽介医師

(青梅市立総合病院)-(後編)

医師・人間としての成長

――若い頃のご自身との変化を感じることはありますか?

有:以前よりも目の前の患者さんに寄り添うことができるようになったと感じます。数年前、私の若い頃を知っている看護師さんに、「昔とは別人のようですね」と言われたことがありました。今思えば、若い頃は自分の技術を高めることばかり考えていたかもしれません。けれど、日々患者さんに向き合いながら、医師の仕事とは何だろうか、と考え、ときには悩んだり、結婚して家族ができるという経験をしたりして、考えの幅が広がったり、人の気持ちがわかるようになってきたと感じます。技術面だけでなく、一人の人間としてもだんだんと成長してきたといえるのかな、と思っています。

EBMの浸透を目指して

――現在はどのようなことに力を入れているのでしょうか。

有:青梅市立総合病院に来てからは、EBM(Evidence Based Medicine)の浸透に力を尽くしてきました。EBMの発想は、最新の臨床研究の成果を活かすなどして、そのときでき得る最大限確からしい診療を行おう、という考え方です。

私は、「先輩がこう言ったからその通りに治療すればいいだろう」というような考え方は嫌なんです。医師である以上、自分が選んだ選択肢に対して、どんな根拠でそれを選んだのか、主体的に示していく必要があると思います。私が科長になってからは、診療にあたっては根拠を明確に示し、可能な限り確からしい診療を行うという文化を、少しずつ築き上げてきたつもりです。

――これからのキャリアについてはどのようにお考えですか。

有:日本の耳鼻咽喉科・頭頸部外科全体に、「EBMを実践するのが当たり前」という文化を作りたいという思いがあります。そしてそのためには、まだまだ課題が山積していると感じています。特に頭頸部がんは、そもそも日本では症例が少なく、国内にエビデンスが少ないという問題もあるんです。ですから、もし機会があれば、臨床試験を主導し、エビデンスを作っていくという立場を経験してみたいとも考えています。

この病院で働き続け、地域の患者さんに貢献したいという思いももちろんあります。でも、自分ひとりで治療できる患者さんは、どうしても数が限られますよね。その点、研究で成果を出せば、診療だけを続けるより、ずっと多くの患者さんを救うことができます。エビデンスを作り、日本の耳鼻咽喉科・頭頸部外科の医師がEBMに取り組む素地を作るというテーマに挑戦するのも、魅力的だなと感じています。

2002年 東京医科歯科大学医学部卒業

2015年7月現在

青梅市立総合病院

耳鼻咽喉科・頭頸部外科科長

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岩田 健太郎先生

- Information:Summer, 2015

- 特集:医師と情報 漕ぎ出せ!情報の海へ

- 特集:「情報」を再定義する

- 特集:選択肢に関する情報

- 特集:患者に関する情報

- 特集:根拠に基づき、最良の意思決定を

- 特集:情報を公益につなげるために

- 同世代のリアリティー:好きなことを追いかける 編

- チーム医療のパートナー:救急救命士

- チーム医療のパートナー:臨床検査技師

- 地域医療ルポ:徳島県那賀郡那賀町|那賀町立上那賀病院 鬼頭 秀樹先生

- 10年目のカルテ:耳鼻咽喉科・頭頸部外科 有泉 陽介医師

- 10年目のカルテ:耳鼻咽喉科・頭頸部外科 宮里 麻鈴医師

- 医師の働き方を考える:女性の人権を守るために、性の正しい知識を伝える

- 医学教育の展望:学生が他の職種から学ぶ機会を作る

- 日本医師会の取り組み:臨床研修医の医師会費無料化

- 日本医学会の取り組み:医療チーム 学生フォーラムの歩み

- Cytokine 集まれ、医学生!

- 大学紹介:福井大学

- 大学紹介:自治医科大学

- 大学紹介:鳥取大学

- 大学紹介:大阪市立大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:西村 有未×池上 侃