人の暮らしの「当たり前」を支える

【耳鼻咽喉科・頭頸部外科】宮里 麻鈴医師

(広島大学病院)-(前編)

狭い範囲を幅広く診る

――大学病院の耳鼻咽喉科の診療内容は、どのようなものなのでしょうか。

宮里(以下、宮):耳鼻咽喉科・頭頸部外科の守備範囲は、甲状腺から上、脳の下までと言えると思います。狭い範囲のようですが、耳・鼻・舌などの感覚器や、口腔・咽頭・喉頭、甲状腺や耳下腺、顎下腺など、様々な器官が含まれています。広島県には大学病院がいくつもあるわけではないので、当院には様々な症状の患者さんがいらっしゃいます。その中で、がんの患者さんは頭頸部外科の医師が担当しており、私は主に、耳・鼻・咽喉の診療を行っています。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などで手術を必要とする患者さんから、鼻血やめまいで来られる方、喉に魚の骨が刺さったという方まで、幅広く診ることが求められます。

――耳鼻咽喉科を選んだきっかけは何だったのでしょうか。

宮:もともと外科に進みたかったんです。血糖値や心電図といったデータを眺めるよりも、目に見えて手で触れるものの方が、イメージがわきやすいと思っていました。手術室に出入りする、いわゆる「お医者さん」のイメージに憧れていたところもあったのかもしれません。

学生時代の前半は、外科系の中でどこに進むかまでイメージしてはいませんでした。ポリクリでいろいろな科を回るなかで、忙しすぎないけれど手術がしっかりできそうなのは耳鼻咽喉科かなと思って、当科に入局を決めました。実際に入ってみると、長時間の手術もあってとても忙しいところだったのですが。

人の暮らしの「当たり前」を支える

【耳鼻咽喉科・頭頸部外科】宮里 麻鈴医師

(広島大学病院)-(後編)

着実にキャリアを積む

――耳鼻咽喉科医としての技術が一通り身についたのは、いつごろでしたか?

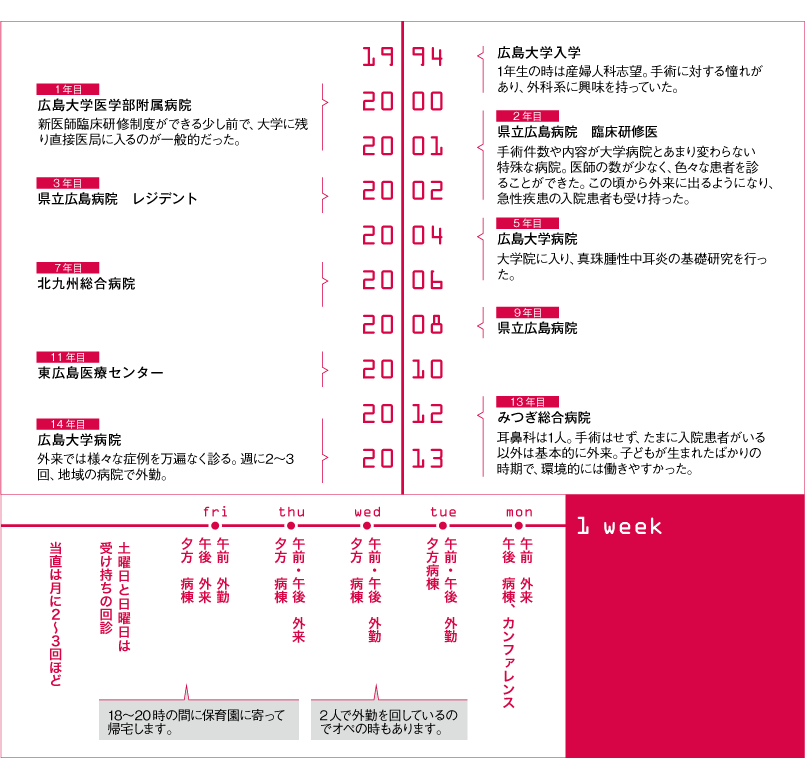

宮:現在16年目ですが、10年目頃には、一通りどんな患者さんにも対応できるようになっていたと思います。耳鼻咽喉科は1年目からできることが幅広く、一人前になるのが比較的早い科かもしれません。私は入局1年目から主治医として手術をさせてもらっていました。プレッシャーもありましたが、やはり患者さんを目の前に手を動かすことはやりがいが大きかったです。耳鼻咽喉科にはあまり難易度が高くない手術がいくつかあるので、比較的簡単な症例を経験しながら技術を身につけていく、というのが一般的だと思います。

――2年目からは市中病院で外来も担当されたのですね。

宮:はい。外来は、最初は随分緊張しましたが、毎日患者さんの前に出ているうちに、次第に堂々と振る舞えるようになっていました。市中病院なので、重症の患者さんがいらっしゃることはあまりなく、花粉症の方や、喉の痛みを訴えて来院する方などが多かったです。大規模な手術はありませんでしたが、急性疾患の患者さんを受け持つこともあり、診断をつける部分や治療の技術的な部分で、成長できたと思っています。

――5年目には大学院にも通われていますが、どのような研究をされていたのですか?

宮:真珠腫性中耳炎という特殊な中耳炎の基礎研究をしていました。昼間は臨床、夜は実験をという生活で、論文をまとめる時間がなかなかとれず、8年かけて修了しました。

出産を経て、13年目には、みつぎ総合病院という病院に赴任しました。耳鼻咽喉科は私一人という小さな病院で、手術の機会はなく、内科的な処置を主に行っていました。子どもが小さかったので、手術で帰りが遅くなることがないというのはありがたかったです。

「耳鼻科を選んでよかった」

――これからのキャリアについては、どのようにお考えですか。

宮:大学病院で働くか、市中病院で働くかという点には、あまりこだわりはありません。大学病院は、重症の患者さんが運び込まれてきて、周りには専門性の高い先生がいて、非常に勉強になる環境だと思います。ただ、患者さんは1時間2時間待ちが当たり前で、外来で話をゆっくり聞いて差し上げることができないという点では心苦しさもあります。市中病院では、手術があまりできなくて少し物足りないところもあるのですが、患者さんとじっくり関われる点は非常に魅力的です。しばらくは大学病院で経験を積み、それから市中病院に出て、地域に貢献するというのが現実的なところなのかもしれません。

――仕事をしていて、どんなときに喜びを感じますか?

宮:耳鼻咽喉科にいらっしゃる患者さんには、食べること、音を聞くこと、匂いを嗅ぐことなど、今までは当たり前だった機能を失って、苦しんでいる方もたくさんいらっしゃいます。そういう患者さんがなんとか生活を営んでいくというところに自分も関わることができ、ときには感謝の言葉をもらえたりするというのは、大きな喜びですね。患者さんとの関わりのなかで、自分自身も勇気づけられますし、日常の当たり前の幸せを大切にしようと思わされます。毎日、耳鼻咽喉科を選んでよかったな、と実感しながら働いています。

2000年 広島大学医学部卒業

2015年7月現在

広島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岩田 健太郎先生

- Information:Summer, 2015

- 特集:医師と情報 漕ぎ出せ!情報の海へ

- 特集:「情報」を再定義する

- 特集:選択肢に関する情報

- 特集:患者に関する情報

- 特集:根拠に基づき、最良の意思決定を

- 特集:情報を公益につなげるために

- 同世代のリアリティー:好きなことを追いかける 編

- チーム医療のパートナー:救急救命士

- チーム医療のパートナー:臨床検査技師

- 地域医療ルポ:徳島県那賀郡那賀町|那賀町立上那賀病院 鬼頭 秀樹先生

- 10年目のカルテ:耳鼻咽喉科・頭頸部外科 有泉 陽介医師

- 10年目のカルテ:耳鼻咽喉科・頭頸部外科 宮里 麻鈴医師

- 医師の働き方を考える:女性の人権を守るために、性の正しい知識を伝える

- 医学教育の展望:学生が他の職種から学ぶ機会を作る

- 日本医師会の取り組み:臨床研修医の医師会費無料化

- 日本医学会の取り組み:医療チーム 学生フォーラムの歩み

- Cytokine 集まれ、医学生!

- 大学紹介:福井大学

- 大学紹介:自治医科大学

- 大学紹介:鳥取大学

- 大学紹介:大阪市立大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:西村 有未×池上 侃