密着取材レポート

市立函館病院 救命救急センター(前編)

市立函館病院

救命救急センター

北海道道南地区で唯一の救命救急センターを備え、病床数668床を抱える中核病院です。大学医学部のない道南地区における、約50万人の高度医療をリードしています。

梅本 美菜先生

2015年

札幌医科大学医学部卒業

6か月の内科研修、3か月の外科系研修を終え、この1~3月は救命救急センターの配属です。救命救急センターはシフト勤務で、取材日は夜勤帯の勤務でした。

夜勤 17:00 研修医全体ミーティング

毎週木曜日、1年目・2年目の研修医が集まって全体ミーティングが行われます。研修担当の副院長も参加し、研修についての様々な情報共有が行われます。

全体ミーティングの後半は、研修医による勉強会が行われます。この日の担当は梅本先生で、抗凝固薬について発表しました。鋭い質問にも答えます。

![]()

18:00 医局会

研修医も医局会に参加します。夕食も会議中にとります。

![]()

19:20 救急搬送

救急搬送の連絡が入り、初療室で準備をして待ちます。

この日は小児の救急当番のため、子どもの搬送を優先的に受けます。階段から落ちて頭を打ったとの訴えがあったので、骨折や出血などがないか、全身を診察します。

幸い、大きな問題はなさそうでした。診察が終わると、付き添いのお母さんに説明し、手分けしてカルテを記入します。

![]()

22:30 休憩

今のところ搬送がなさそうなので、いったん研修医室に戻り、シャワー室へ。この後仮眠を取ります。

![]()

密着取材レポート

市立函館病院 救命救急センター(後編)

2:00 救急搬送

連絡が入ったので起きて初療室へ。39℃を超える熱でけいれんを起こした小児の搬送です。

インフルエンザB型の迅速検査が陽性に。レントゲンを撮って肺炎がないかを確認し、タミフルを処方します。この夜はインフルエンザでけいれんを起こした子の搬送が続きました。

小児救急の経験のある指導医の野田先生から、幼児の採血の時の押さえ方のアドバイスを受ける梅本先生。嫌がって暴れる子どもの採血は、簡単ではありません。

搬送が続き、落ち着いたのも束の間、夜明けとともにまた救急車が来ました。

採血では、先ほど指導医に教わった押さえ方をさっそく実践。うまく固定できたようです。この子もインフルエンザ疑いでした。

![]()

7:20 休憩・朝食

全ての対応が終わり、2年目研修医の阪田先生と共に研修医室に戻ります。

朝食は院内のコンビニで、阪田先生がおごってくれました。

![]()

8:00 朝カンファレンス

救命救急センターの夜勤帯と日勤帯の引き継ぎ、夜間の搬送患者の共有などが行われます。

ICUの回診。救命救急センターは、救急外来だけでなくICUの入院患者の主治医も受け持っています。

![]()

10:00 勤務終了

回診が終わると、夜勤の業務は終了。

廊下で出会った丹羽副院長と、一緒に記念写真を。一晩おつかれさまでした。

interview

interview

居心地の良さでここを選びました

――先生はなぜこの病院での研修を選んだのですか?

梅本:ずっと実家暮らしだったので、一度は札幌を離れたいと思っていました。道内で三次救急を経験でき、2年間である程度自信を持って色々な患者さんを診られるような病院を検討するなかで、こちらに見学に来ました。実際に来てみると、研修医や指導医の先生方の雰囲気が良くて、ここならつらいことがあっても頑張れそうだなと思いました。

――研修医室の居心地が良さそうですね。

梅本:そうなんです。一人ひとりの机がブースで仕切られていて、勉強するにも集中できます。また、電子カルテに繋がるパソコンも研修医室に5台あり、病棟まで行かなくても記録やサマリーを書くことができます。仮眠スペースやシャワー室もあって、当直や夜勤の時も快適です。ここに来れば仲間がいて色々な相談もできるし、食事に誘い合うことも多いですよ。この部屋の雰囲気が良いことが決め手になった、という研修医もいます。

――1年目の研修を振り返って、どうでしたか?

梅本:最初に循環器内科・消化器内科を回ったのですが、忙しくて業務も多く、慣れていなかったこともあって勉強する余裕もあまりありませんでした。けれど秋の「レジデントウィーク」で、改めて振り返って勉強し直す時間が取れました。その1週間は、すべての研修医がどこにも所属しないんです。各科の先生や研修医によるレクチャーがあり、実技を2年目の先生に教えてもらう時間もあります。その週末には、研修医みんなで市内の有名な温泉に行ってリフレッシュもしました。学んだことをゆっくり振り返る時間はなかなか取れないので、とても良い機会でした。

2年目になるとウォークインの外来があるので責任も増します。2年目の先生方はすごいな、と思っていたのですが、今度は自分が2年目になり、引っ張る側にならなければなりません。まだまだ勉強しなければならないと感じています。

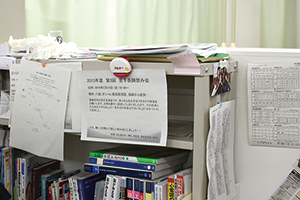

若手医師の飲み会の案内。研修医だけでなく、先輩医師との交流の機会もある。(写真左)

研修医室の電子カルテ用PC。(写真中)

一人ひとりの研修医にブースが与えられる。(写真右上)

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:蓮沼 直子先生

- Information:Spring, 2016

- 特集:臨床研修の実際 1年目研修医 密着取材

- 特集:密着取材レポート 市立函館病院 救急救命センター

- 特集:密着取材レポート 水戸協同病院 救急科

- 特集:密着取材レポート 東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科

- 特集:密着取材レポート 和歌山県立医科大学附属病院 ICU

- 特集:密着取材レポート 沖縄県立中部病院 呼吸器内科

- 特集:密着取材を振り返って

- チーム医療のパートナー:民生委員・児童委員

- 地域医療の現場で働く医師たち 第4回「日本医師会 赤ひげ大賞」表彰式開催

- 地域医療ルポ:鳥取県日野郡|日南病院 高見 徹先生

- 10年目のカルテ:病理診断科 市原 真医師

- 10年目のカルテ:法医学 本村 あゆみ医師

- 同世代のリアリティー:医師とお金 編

- 日本医師会の取り組み:日本医師会年金

- 医師の働き方を考える:女性医師の働きやすい環境作りは、すべての医師の働きやすさにつながる

- 医学教育の展望:学部時代から基礎医学研究の最先端に携わる

- 大学紹介:東北大学

- 大学紹介:日本医科大学

- 大学紹介:三重大学

- 大学紹介:琉球大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援