死因究明を生きている人に還元するために

【法医学】本村 あゆみ医師

(千葉大学附属法医学教育研究センター)-(前編)

「死」を突き詰めて考えたい

――――先生はどうして法医学に関心を持たれたのですか?

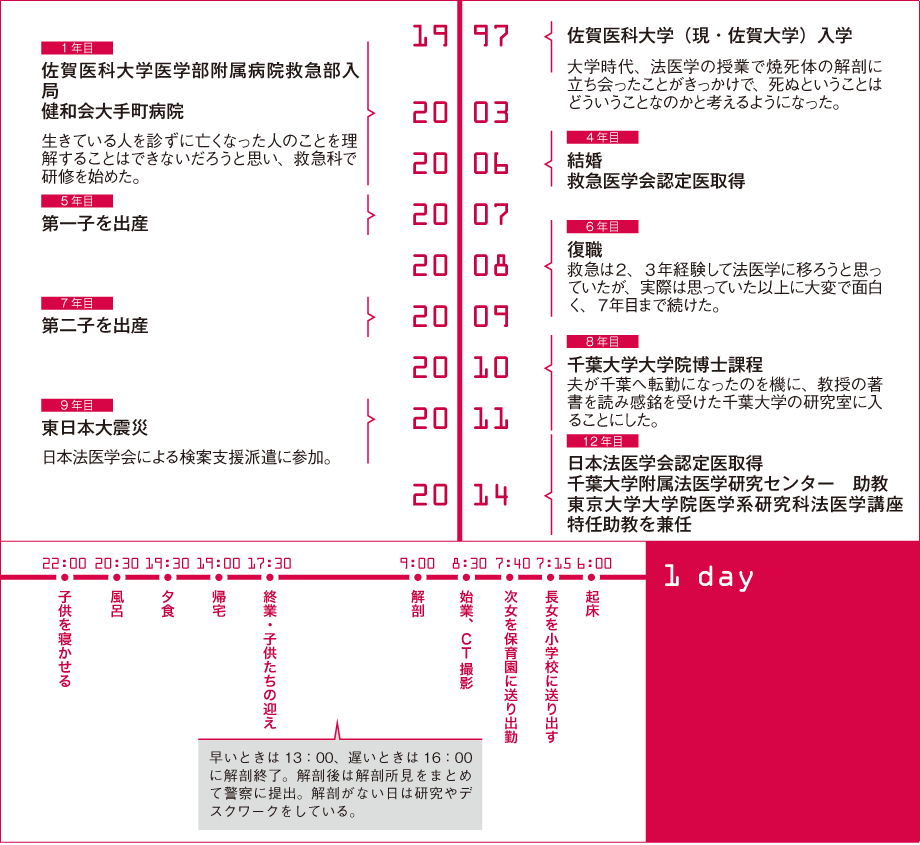

本村(以下、本):高校生の頃から、人間の体というものに漠然と興味がありました。自分に最も身近なことだし、生物の授業で、自分の体の中でどんなことが起こっているのか知るのが面白くて。医学部に進んだのも、人の体についてもっと深く知りたいなと思ったからでした。

医学部の法医学の実習で、焼死体を解剖する機会がありました。こんなにも見た目は変わり果てているのに、体の中は、当たり前ですが『人間』なんですよね。そのときに「人はいつ死ぬんだろう」と疑問に思うようになりました。ご遺体といってもその姿は様々で、でも、「亡くなっている」ということは共通している。人が死ぬというのはどういうことなのか突き詰めて考えてみたいと思ったのが、法医学に関心を持ったきっかけでした。

救急から法医学へ

――すぐに法医学の道は選ばず、救急科に進まれたんですね。

本:そうですね。生きている人のことを知らずには、亡くなった人のことはわからないのではないかと思って、まずは母校の佐賀医科大学(現・佐賀大学)の救急部に入局しました。

救急の世界も入ってみると奥が深くて、専門医も取得したのですが、いずれ法医学の分野に移りたいという思いはあったので、いつどのように転向するのか、悩んでいました。

そんななか、卒後7年目、夫が佐賀から千葉に異動になる機会がありました。千葉大学の法医学教室が盛んに活動していることは耳にしていたので、ここのトップの岩瀬先生にご相談したところ、大学院生として所属させてもらえることになりました。

死因究明を生きている人に還元するために

【法医学】本村 あゆみ医師

(千葉大学附属法医学教育研究センター)-(後編)

死因究明を臨床に還元する

――法医学というのはどういった分野なのでしょうか。

本:法医学は、法が正しく執行されるよう、医学的な観点から助言をする学問です。主に、解剖やCT検査、薬物検査によって遺体の死因究明を行います。また、生きている人に関して、例えば虐待を受けた子どもやDVを受けた方を診察し、保護についてのアドバイスをするのも法医学医の仕事です。様々な仕事がありますが、私は、亡くなった方の死因を究明することで、生きている人に還元したいという思いで働いています。

――死因を明らかにすることが、どのように生きている人に還元されるのでしょうか。

本:実は、亡くなった人の直接の死因が何だったのかは究明されないままのことも多いんです。本当の死因は、解剖をしないとわかりません。例えば交通事故の場合、解剖をしないと、重要な出血源や骨折が見落とされたままになってしまうかもしれない。極端な話、体に傷がないからまあ心臓発作だろう、というふうに片付けられてしまうこともありえます。

もちろん、いくら死因が明らかになっても、そのご本人に対しては、何もしてあげることはできません。でも、ある人が亡くなった原因を解剖で明らかにしておくことで、次に似たような状況の人が救急に運ばれてきたとき、とっさに適切な治療を行うことができて、命を救うことができるかもしれません。しかし実際のところ、解剖を行わないケースも多いのが現状ですね。

――日本の法医学は、他国に比べて遅れていると聞きます。

本:そうですね。例えば、日本における異状死体の解剖率は10%程度で、これは他の先進国に比べて著しく低い数値です。

もちろんご遺族にとって、解剖に心理的抵抗があることは理解できます。特に小さいお子さんを亡くした親御さんなどは、ただでさえ辛い思いをしているのに、更にそのご遺体を解剖に出すかどうかという意思決定を委ねるのは酷な話です。ですから、法医解剖についての制度を確立することが必要だと考えています。制度上やむを得ないから解剖をするのだ、という流れを作ることができれば、ご遺族の心労はずいぶん減るだろうと思います。

日本の法医学の発展のために

――今後のキャリアについては、どのようにお考えですか。

本:この教室で地道に研究を続けて、キャリアアップしていきたいと思っています。法医学の分野では仕組みや制度作りも重要で、そのような場面で影響力を発揮するには、ある程度の肩書きも必要だと思うんです。

――医師の働き方として、亡くなった方ばかりに関わるというのは、特殊な働き方ではないかと思います。仕事をしていて辛いと思うことはないですか。

本:もちろんあります。解剖というのは、決してそれ自体が楽しい仕事というわけではありません。でも、お話してきたように、死因究明には未来につながる大きな意義があるんです。自己満足にならず、いま生きている人にできる限りのことを還元することで、亡くなった方の人生をきっちり締めくくるお手伝いができればいいなと考えています。

2003年 佐賀医科大学(当時)医学部卒業

2016年4月現在

千葉大学附属

法医学教育研究センター 助教

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:蓮沼 直子先生

- Information:Spring, 2016

- 特集:臨床研修の実際 1年目研修医 密着取材

- 特集:密着取材レポート 市立函館病院 救急救命センター

- 特集:密着取材レポート 水戸協同病院 救急科

- 特集:密着取材レポート 東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科

- 特集:密着取材レポート 和歌山県立医科大学附属病院 ICU

- 特集:密着取材レポート 沖縄県立中部病院 呼吸器内科

- 特集:密着取材を振り返って

- チーム医療のパートナー:民生委員・児童委員

- 地域医療の現場で働く医師たち 第4回「日本医師会 赤ひげ大賞」表彰式開催

- 地域医療ルポ:鳥取県日野郡|日南病院 高見 徹先生

- 10年目のカルテ:病理診断科 市原 真医師

- 10年目のカルテ:法医学 本村 あゆみ医師

- 同世代のリアリティー:医師とお金 編

- 日本医師会の取り組み:日本医師会年金

- 医師の働き方を考える:女性医師の働きやすい環境作りは、すべての医師の働きやすさにつながる

- 医学教育の展望:学部時代から基礎医学研究の最先端に携わる

- 大学紹介:東北大学

- 大学紹介:日本医科大学

- 大学紹介:三重大学

- 大学紹介:琉球大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援