臨床医の期待に応える病理医になる

【病理診断科】市原 真医師

(札幌厚生病院 病理診断科)-(前編)

挫折、ゼロからのスタート

――先生が病理医になるまでの経緯からお話しいただけますか。

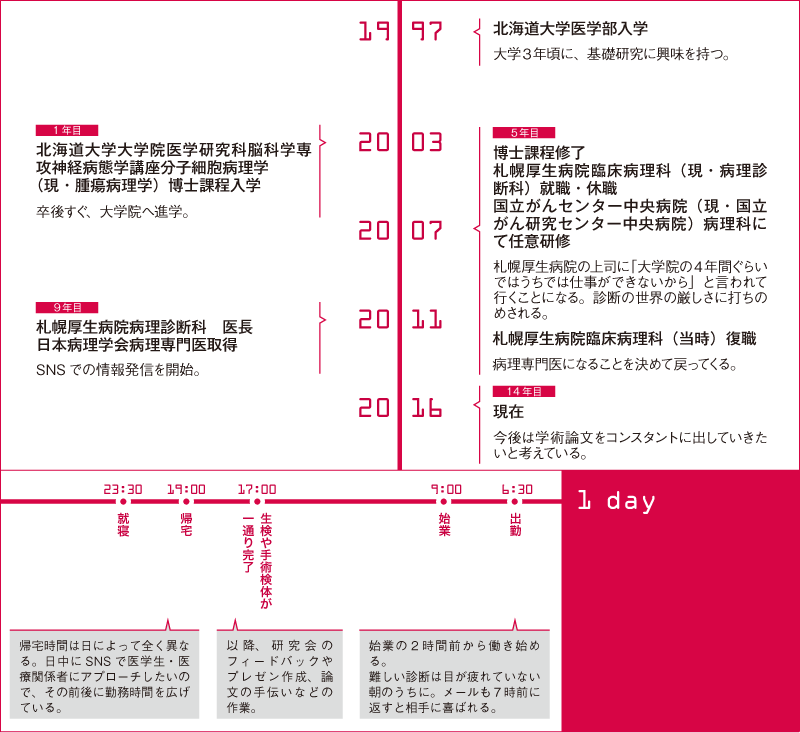

市原(以下、市):僕が医学部に入った理由は、率直に言って勉強が得意だからというだけでした。しかし医学部に入ってみると、臨床への熱い思いを持っている同級生も多く、若干の引け目を感じるようになりました。それで自分は基礎研究を極めてやろうと思い、一番親しみやすかった病理学講座に学部生時代から出入りするようになったのです。

卒業して病理の研究室に入りましたが、なかなか研究の結果は出ませんでした。その頃はどこかで「研究がだめなら、病理診断をやればいいか…」と思っていたんです。病理医は臨床医のための「ドクターズ・ドクター」などと呼ばれており、職人っぽくて悪くないなと。けれどこの後すぐ、僕は大きな挫折を味わうことになります。

――挫折とは?

市:研究の道を諦めた僕は、アルバイトで来ていた当院に拾ってもらいました。そしてすぐに、国立がんセンター中央病院(当時)に半年間、レジデントとして研修に行ってこいと言われたのです。そのままじゃ戦力にならなかったからです(笑)。

そこで出会ったのは、科ごとに専門性を持った15人の病理医たち。その誰もが、僕が到底敵わないほど優秀でした。それまで僕は、どこか診断をナメていたんでしょうね。大学院で診断もやってきたし、できると思い込んでいた。でも診断の世界にも本物がいるとわかり、プライドがへし折られました。

また、僕と同じくレジデントとして回っている他科の臨床医にも圧倒されました。決して給料は良くないのに、診断を学ぶためにわざわざ来て、病理の知識を貪欲に得ようとしている。それを見て、今の僕ではこの人たちの期待に応えられないじゃないかと、さらに打ちのめされました。真剣に診断を学ばなければだめだと感じ、ゼロから学び直す決心を固めたんです。

一臨床医の期待に応える病理医になる

【病理診断科】市原 真医師

(札幌厚生病院 病理診断科)-(後編)

病理医は診断の専門家

――病理医の仕事を簡単に教えていただけますか。

市:医師の仕事には、「診断」「治療」「維持」という三本の柱があると思います。各科の臨床医は、患者さんの状態に即して三本の柱のバランスを取っているのに対し、病理医は、「診断」のみに特化しています。他科のコンサルトを受け、細胞を顕微鏡で詳しく観察し、臨床医とは別の角度から診断するのです。逆に言えば、治療や維持にはまず関わりません。しかし、病理医の診断によって、臨床医には思いもよらない疾患が見つかることもあるのです。

――患者さんと会う機会はあるのでしょうか?

市:ないですね。ただ、病理医にとって患者さんの情報はとても重要です。顕微鏡で細胞を見るだけで判断すべきこともありますが、既往歴やこれまでの検査結果、臨床医が何を疑っているかといったことも材料にして、精度の高い診断をする側面もあります。病理医の仕事は、「どこまでも顕微鏡オタクになること」と「臨床情報も含めた全ての情報から診断を立てること」の両輪で成り立っているのです。

病理医を有効活用してほしい

――病理医として、どんな勉強をされてきたのですか?

市:病理医の専門である細胞や組織のことはもちろんですが、僕は特に、臨床医が病理医に何を求めているのかを知ることに力を入れてきました。各科の勉強会に出たり、雑誌を購読したり、病理に関する勉強会の時には、聴衆の臨床医がどこでどんな反応をするのかを観察したりもしました。評判の良い講義を真似してスライドを作ったり、上司に診断レポートの書き方を教えてもらって真似したり――と、臨床医に有効活用してもらえる病理医になれるよう、貪欲に取り組んできました。

また、SNSを通じて、病理医の仕事についても発信してきました。大学院を出た僕ですら、病理医の専門性をよく理解していなかったわけで、まだまだ周知が足りないと感じています。広く知ってもらうことで、病理医と共に働きたいと思う医師や医療者を増やしたいですね。

――今後の目標はありますか?

市:そろそろ、英語で学術論文を書きたいと思っています。市中病院の病理医でいる限り、症例検討や症例報告が精一杯ですが、それでも定期的に論文を書き、「あそこの先生ちゃんとやってるね」と言われるようになりたい。というのも、尊敬する病理医の先生がそれを何十年も続けているんです。僕も14年目でようやくその地点に立てたかなという気持ちです。

――最後に、病理に興味のある医学生にメッセージを。

市:まずは病理医の多い病院に行くのがいいと思います。多様なロールモデルに出会えますし、サブスペシャリティも身につけやすいからです。病理医は、全分野の全組織に精通するのが理想ですが、それは無理な話です。だからこそ、何かの分野に特化すると強みになる。様々な病理医をお手本にしながら、サブスペシャリティを獲得していくのがよいと僕は思います。

2003年 北海道大学医学部卒業

2016年4月現在

札幌厚生病院

病理診断科 医長

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:蓮沼 直子先生

- Information:Spring, 2016

- 特集:臨床研修の実際 1年目研修医 密着取材

- 特集:密着取材レポート 市立函館病院 救急救命センター

- 特集:密着取材レポート 水戸協同病院 救急科

- 特集:密着取材レポート 東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科

- 特集:密着取材レポート 和歌山県立医科大学附属病院 ICU

- 特集:密着取材レポート 沖縄県立中部病院 呼吸器内科

- 特集:密着取材を振り返って

- チーム医療のパートナー:民生委員・児童委員

- 地域医療の現場で働く医師たち 第4回「日本医師会 赤ひげ大賞」表彰式開催

- 地域医療ルポ:鳥取県日野郡|日南病院 高見 徹先生

- 10年目のカルテ:病理診断科 市原 真医師

- 10年目のカルテ:法医学 本村 あゆみ医師

- 同世代のリアリティー:医師とお金 編

- 日本医師会の取り組み:日本医師会年金

- 医師の働き方を考える:女性医師の働きやすい環境作りは、すべての医師の働きやすさにつながる

- 医学教育の展望:学部時代から基礎医学研究の最先端に携わる

- 大学紹介:東北大学

- 大学紹介:日本医科大学

- 大学紹介:三重大学

- 大学紹介:琉球大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援