医学教育の展望

学部時代から基礎医学研究の最先端に携わる(前編)

学生のうちから世界レベルの研究を担う一員に

臨床医学の発展に欠かせない基礎医学研究

医学部に入学する人の多くは、臨床で患者さんの診療にあたる医師になるイメージを持っているだろう。しかし、医師が必要とされるフィールドは多岐にわたる。解剖学や生理学、生化学などといった基礎医学研究の分野もその一つだ。

臨床医学の発展のためには基礎医学の研究が欠かせない。なぜなら基礎医学は、新薬の創薬や医療機器の開発などといった、新たな診療を生み出す土台となるからだ。

しかし、わが国では近年、基礎医学研究を担う医師が減少している。このことに危機感を持った医学教育の世界では、様々な大学が基礎研究者の育成の試みをスタートさせている。

今回はその中から、19世紀の適塾を源流に持ち、国内だけでなく世界の基礎医学研究をリードすることを目標に掲げる大阪大学の取り組みについて、医学科教育センター長の和佐勝史先生にお話を伺った。

学部から基礎医学研究に携わるプログラムを設ける

これまで、基礎医学研究者を志す医学生は卒業後、臨床研修を経てから本格的な研究生活に入ることが一般的であった。しかしその場合、研究を始めるのが卒後5~6年目となり、他分野の研究者よりも大幅にスタートが遅れてしまう。

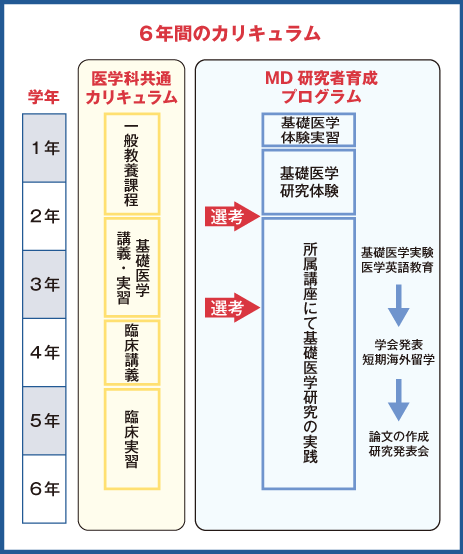

そこで大阪大学医学部では、医学部入学直後から、希望する研究室で基礎医学研究を開始するプログラムを設けた。それが「MD研究者育成プログラム」だ。

「『MD研究者育成プログラム』は、医学科のカリキュラムの時間外で基礎医学研究を実践する、6年一貫のプログラムです。正規の授業や実習と並行して行うプログラムであり、課外活動という扱いであるため、時間的にも労力的にも大変ではありますが、各学年から希望者10~15名が参加しています。」

具体的には、1年次前期の基礎医学体験実習(3か月間)、1年次後期~2年次後期までの基礎医学研究体験(1年間)を経たのち、2年次後期に受講者の選考が行われる。選考に通過すると研究室に配属となり、受講者は本格的に研究を開始する。指導者と相談して研究計画を立て、授業後や休日、長期休暇の期間を利用して研究にあたるのだ。

「『MD研究者育成プログラム』では、研究手法や論理的思考能力、プレゼンテーションやディスカッション能力などを身につけます。受講者による研究発表会に加え、基礎医学研究を志す他大学の学生との交流も行っています。

また、医学英語の習得や海外への留学も積極的にバックアップしています。国内外の学会で発表したり論文をまとめたりといった成果を上げる学生も数多くいます。」

プログラムを修了し、卒業した後は、できるだけ早期の大学院への進学を推奨している。また大学院入学後は、通常4年を要する博士課程を3年で修了し、学位の取得を目指すことが可能となるそうだ。

医学教育の展望

学部時代から基礎医学研究の最先端に携わる(後編)

必修カリキュラムにも基礎医学研究の機会を

大阪大学医学部の取り組みでさらに特徴的なのは、「MD研究者育成プログラム」の一部である1年次の基礎医学体験実習が、2015年度のカリキュラム改編によって医学科カリキュラムに必修科目として組み込まれた点だ。つまり、プログラム受講者だけでなく、すべての医学生が早期から基礎医学に触れる機会が作られることになっているのだ。

「基礎医学体験実習では、まず各講座の教授が最新の研究内容を紹介します。その後、学生は研究室に配属になり、実際にどのような研究が行われているのかを見学するのです。この実習を通じて、すべての医学生に、生命現象の多様さや医学研究の面白さ、長年の基礎医学研究がいかに先進医療の発展に貢献してきたか…といったことを感じ取ってもらいたいと思っています。」

この他にも、医学部6年間のカリキュラムのなかには2回の研究室配属期間があり、共に必修科目とされている。3年次後期の基礎医学研究室配属(3か月間)では全員がいずれかの基礎医学講座に配属になり、5年次後期の研究室配属(2か月間)では、基礎医学講座だけでなく臨床医学講座からも希望の講座を選択することができる。学生は3年次と5年次を合わせると、約半年ほど研究に専念する期間を得ることになる。

「5年次は臨床実習の期間ということもあり、多くの学生が臨床研究を選択すると思われますが、『MD研究者育成プログラム』参加者は自分の研究をまとめる機会にしてほしいと思います。これらの研究室配属の期間中は、授業は全く無くなり、研究に専念することができますので、研究結果を論文等にまとめる良い機会になっているようです。」

医学の進歩に貢献できる人材を育てたい

インターロイキン6に関する研究などの免疫学、オートファジー研究などの分子細胞生物学、iPS細胞や組織幹細胞の応用を目指した再生医学、高次脳機能解明を目指した神経科学など、様々な分野で世界レベルの研究実績を上げている大阪大学医学部。基礎医学研究をリードする研究者たちに直接手ほどきを受けられることは、学生にとって大きな学びとなるだろう。

「研究を通じて新しいことを発見し、それによって医学の進歩に貢献できるような人材を育てたい。私たちは真剣にそう考えて、教育に取り組んでいます。ですから、研究に興味のある学生には、ぜひ『MD研究者育成プログラム』に挑戦してほしいですね。学生のうちから世界レベルの研究を担う一員になることができるのですから。もちろん、やり遂げるには相当のモチベーションと努力が必要だとは思いますが、やればやるだけたくさんの学びを得ることができると思います。」

(大阪大学 教授 /大阪大学医学部附属病院 卒後教育開発センター長兼任)

大阪大学医学部医学科卒業後、同大学大学院およびマサチューセッツ総合病院で研究に従事。専門は小児外科学、外科代謝栄養。2014年より現職。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:蓮沼 直子先生

- Information:Spring, 2016

- 特集:臨床研修の実際 1年目研修医 密着取材

- 特集:密着取材レポート 市立函館病院 救急救命センター

- 特集:密着取材レポート 水戸協同病院 救急科

- 特集:密着取材レポート 東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科

- 特集:密着取材レポート 和歌山県立医科大学附属病院 ICU

- 特集:密着取材レポート 沖縄県立中部病院 呼吸器内科

- 特集:密着取材を振り返って

- チーム医療のパートナー:民生委員・児童委員

- 地域医療の現場で働く医師たち 第4回「日本医師会 赤ひげ大賞」表彰式開催

- 地域医療ルポ:鳥取県日野郡|日南病院 高見 徹先生

- 10年目のカルテ:病理診断科 市原 真医師

- 10年目のカルテ:法医学 本村 あゆみ医師

- 同世代のリアリティー:医師とお金 編

- 日本医師会の取り組み:日本医師会年金

- 医師の働き方を考える:女性医師の働きやすい環境作りは、すべての医師の働きやすさにつながる

- 医学教育の展望:学部時代から基礎医学研究の最先端に携わる

- 大学紹介:東北大学

- 大学紹介:日本医科大学

- 大学紹介:三重大学

- 大学紹介:琉球大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援